第29回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)の授賞式2026年1月30日(金)に発表され、岡本太郎賞1名、岡本敏子賞1名、特別賞6名が決定した。644点の応募があり、21組が入選。1月31日(土)から3月29日(日)まで入賞・入選者の作品が一堂に集まる「第29回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」展が川崎市岡本太郎美術館で開催中だ。

岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)は、1996年に岡本太郎の遺志を継ぎ、岡本敏子により創設された公募賞。「時代を創造する者は誰か」を問い、次代を担うアーティストを顕彰している。応募者の学歴や受賞歴を問わず、旧来のアートシーンの概念やジャンル、アカデミズムを超越した独自の創造性を歓迎し、新しい才能を発掘してきた。

(楡美砂)

【岡本太郎賞】「震災から15年」を打ち破る、膨大なFUKUSHIMA

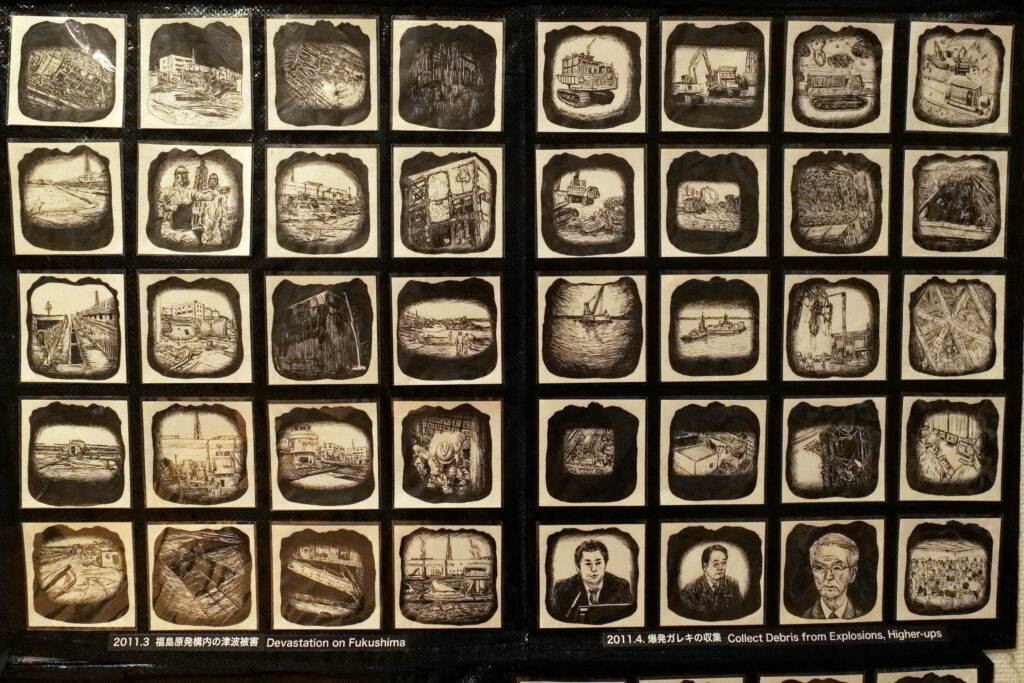

岡本太郎賞を受賞したのは、高田哲男氏の《FUKUSHIMA5000》。壁一面を埋め尽くす黒のイラストレーション、正面に積まれたフレコンバッグには、すべて東日本大震災、原発事故発生後の福島にまつわる絵が描かれている。

兵庫県三木市出身の高田氏は1995年に起きた阪神・淡路大震災を経験し、自宅が半壊した。その頃から災害を受けて変わる街、報道のありよう、距離が人の間に生む温度の違いなどに関心を抱いてきた。2011年の東日本大震災発生時は東京に滞在しており、揺れを体験。4月に石巻へボランティアに向かった。

2018年、福島第一原発に隣接する福島県富岡町を訪れ、黒いフレコンバッグが見渡す限り山積みにされている風景を目にし、衝撃を受けたことが制作のきっかけとなった。作品名《FUKUSHIMA5000》は会場に飾られた5440枚の絵を表し、これは震災から展覧会が開幕するまでの15年、5440日間と同じ数となる。

高田氏は受賞を受け、「福島で取材をし、作品を制作してきた。地元の方の作品への理解と支援、『福島の現状を伝えてほしい』という思いが制作の力になった。感謝を申し上げます」と語った。

審査員の椹木野衣氏(美術批評家/多摩美術大学教授)は授賞式で、次のように講評を寄せた。

「今年は東日本大震災から15年。震災から何日経過したのか、目を向けられることは少ない。《FUKUSHIMA5000》は、震災発生から展覧会を開幕するまでの5440日間と同じ5440枚の絵から名付けられている。事故発生後、何が報道されていたのか、現地で何が起きていたのかを、高田さんは長年かけて丁寧に描き続けた。それらが巨大な塊となって『震災から15年』というありきたりな言葉を打ち破るほどの力を持った作品となり、私たちに警鐘を鳴らしている」

10cm四方の紙に、身近なインクボールペンで描かれた、福島の風景。モノクロームの世界を描き続けたのは「色を使うと情報が過剰になる」という考えからだ。原発事故が発生し、「FUKUSHIMA」の名は世界的になったが、事故後にその土地を訪れて現実のありさまを目にした人はどれだけいるだろう。

高田氏は自分の作品が報道と補完関係になれば良いと語る。

「震災後、圧倒的に情報が足りず、納得できる情報を知りたいと思った。情報を得て、それを形にしたいという思いから、現地を歩き、気づいたこと、調べたことを絵にした。今何が起こっているのか、自分が理解するために絵を描き続け、それが重要な情報になるのではと考えた。

ニュースで取り上げられない空き地などを歩いた。そこにいる人たちに話を聞かせてほしいと言うと、いくらでも話してくれた。彼らは伝えきれない思いを抱えていた。報道関係の方はスケジュールが決まっていて、インパクトの強い景色を写真に収めると、人々と話をせずにすぐ帰ってしまう。私は地域の方々と他愛もない話をして、その土地を知り、マスコミが知りたいことではなく、生活の匂いのようなものを映し出そうとした」

「例えば、原発の廃炉作業を目にしたら、到底入れるところでないことに気づくが、報道の文字ベースでは理解しきれない。本作がそれを知る一種の装置となればいい。報道との補完関係をつくれたら。現地には約10回赴いた。1日1枚ではなく、振り返りながら描き続けた。これで終わりではない。別の地域も訪れ、これからも描き続ける」

高田氏は「ずっと社会的な創造をしたくてテーマを探していた」という。その集大成といえる本作。膨大な数のイラストレーションから、その軌跡、思考の跡をたどるとともに、自らの胸に湧き上がる感覚、問い、好奇心、発露するさまざまなものに向き合いたい。

【岡本敏子賞】死と再生の軌跡。壮絶で崇高な神話的ナラティブ

岡本敏子賞は、東京出身・馬場敬一氏の《死と再生のイニシエーション》に授与された。鬱を患い、祈りの先に到達した境地を、馬場氏はモニュメントのように荘厳な立体絵画へと結晶させた。これら全て、段ボールから制作されたというから驚きだ。骸骨の禍々しさ、女神の気高さ、変化する自画像が相混ざる、生身の人間から生まれた神話的世界に圧倒される。馬場氏は本作の創作背景をこう記している。

「鬱で得た死生観を、自我・髑髏(どくろ)・女神による三位一体で綴る、私が主人公の独自の神話的世界。死への欲求に囚われた制作当初のモティーフは私と骸骨だけ。苦しみから逃れたいと祈るようにナラティブを描き進めるうちに、寄り添い続けてくれたパートナーが傷だらけの女神として現れた。彼女への謝罪と感謝の心を取り戻した時に、鬱から抜けたと確信した」

「鬱からの回復に導いた制作過程にこそ重要な意味がある」として、制作過程を伝える映像作品が投影されている。馬場氏はこう振り返る。

「描き、破壊し、再構築し、固めるという4段階の制作工程は、誕生・死・再生・永達を象徴している。人間が持つ普通的な生存本能が、私を鬱から回復させる為に、「死と再生」を疑似体験させる制作手法を与えてくれた。絵は破壊により三次元に進化し、ダンボールは樹脂で硬質に転化する。そうして傷だらけの絵肌は輝きを纏い、逆説的な美を顕現する。負を乗り越え、正に転じる人間の潜在的な生命力を本作に感じて頂ければ嬉しい」

父権的価値が支配する暗黒の世界(左)から、母性が司る白い世界(右)への転生が描かれている

審査員の山下裕二氏(美術史家/明治学院大学教授)は、授賞式・審査で本作を以下のように講評した。

「審査基準はシンプルで、どれだけ驚かせてくれるか。太郎さんがよく使っていた言葉に『なんだこれは』という言葉がある。岡本太郎賞、岡本敏子賞はいずれも『なんだこれは』というものだった。《死と再生のイニシエーション》は、最も強烈なインパクトのある作品で、制作意図を聞くと、作家の人生が凝縮されたような作品だと感じた。

『鬱で得た死生観』をもとにネガティブなエネルギーから出発し、『描き、破壊し、再構築し、固める』という工程を経て、『誕生、死、再生、永遠』を象徴する作品へと昇華させた。そんな制作過程を記録した映像によって、鑑賞者も追体験することができる。段ボールにモノクロームで描かれた自画像、髑髏、女神は樹脂で固められることによって妖しい光を纏う。ネガティブなエネルギーを見事にポジティブに変換した、モニュメンタルな大作である」

正面に広がる作品群は《三位一体立体曼荼羅》と名付けられている。馬場氏は約3年の間に制作した作品をシンメトリーに配置し、一つの曼荼羅を構築した。左にエロス(生への衝動)を、右にタナトス(死への衝動)を、中心に自我の孤独な戦いを表現したという。

「祈るように制作した」という本シリーズは、どこか祭壇のような崇高さがある。作家が訪れた南アジア・東南アジアの遺跡や寺院で出会った宗教観と内奥の世界が交感し、生み出された独自の宗教的空間。しかしそこは清廉な浄化空間とは異なり、死の淵に立った者でしか表しえない壮絶な闘いと祈りの軌跡を感じさせる。

内観。応答。特別賞・入選作家たちが選んだ創造のアプローチ

-1024x683.jpg)

特別賞は、いずれも示唆に富んだ独自の作家性が光る計6点の作品に贈られた。受賞作品、入選作品の一部をお届けする。

宇佐美雅浩氏は広島を題材とした作品制作を続けている。受賞作の撮影にあたり現地の人々との打ち合わせ、撮影許可申請など数年かけて入念に準備し、一切合成を使わず舞台芸術のような写真を生み出した。2014年には広島で被爆した女性の体験をもとに500人の市民と、2024年には原爆投下地点から24km離れた東広島市でキノコ雲を目撃した女性の体験をもとに300人とともに撮影を行い、広島の記憶を未来に伝えている。

櫻井隆平氏による本作は、脆いスポンジ(フローラルフォーム)を用いて制作された戦車が、木箱の外に設置されたハンドルを回すことで石の重みにより削られていくという仕掛けが施されている。ショーケースの中の戦車はぼんやりと見え、重厚なはずの車体は脆く、それが私たちの手により痛んでいくというアプローチは、戦争の現実と現代人が抱く戦争像のギャップを示すようだ。

山形県の限界集落に生まれた鈴木藤成氏は、神社を守る家庭で育ち、崩れゆく共同体と伝統の存続について問いかけてきた。裂けたブルーシートで形を成した鳥居は、聖域の荒廃を伝える幻影のようでもあり、作家の心象風景へいざなう幻想の門のようでもある。鳥居をくぐると、祝詞のように書き連ねられた青と赤の言葉が押し寄せてくる。

Soma Tsuchida氏は自己の無意識に向き合い、内なる宇宙の視覚化を目指した。自らの記憶や夢の断片を発掘し、曖昧さに真実を見出している。段ボールに油性ペン、アクリル・油絵具で描かれた遺物のような生命体や、細胞の残滓のようなものが無秩序に積み重ねられ、無意識の深層を伝える。混沌とした中にどこかユーモアを感じさせ、内臓の中で菌がささやき合うさまはこんなふうだろうかと想像された。

見つけた蛇を捕まえると、蛇がメジロの雛を4羽吐き出した。幼少期から鳥に思い入れを持っていたみずかみしゅうと氏は、雛の棺桶を創ろうと本作を制作した。「ヘビに負けないように」という願いから、戦闘機をモティーフとしたという。表面には3万枚の羽がほどこされ、コクピットの中には4つの棺が収められている。天使が上に立ち、鳥の足を持つこの機体は、どのような飛翔を見せるのだろうか。

吉村大星氏は、父である画家・吉村芳生(1950〜2013)の≪無数の輝く生命に捧ぐ≫を、同じ寸法、構図、手法で模写した。繊細に紡がれた藤の花は、水彩紙に色鉛筆で描かれている。作品を模写しながら、父と「丁寧な対話」を試み、親子の関係性を探求した。描いている最中は、主観と客観がせめぎ合ったという。

富山県朝日町の名所「春の四重奏」をテーマに、立山連峰を描いた鈴木美緒氏の屏風作品。鮮明な輝きを放つ山並みは、細く裂かれたサテン生地が編み込まれている。サテンには花の景色がプリントされており、山を眺める時のように遠景と近景の解像度の違いを味わえる作品を目指した。春の芽吹きに染まる山並みを、さまざまな角度から距離を変えて鑑賞したい。

スプレー缶で描かれた本作。山田徹氏はその噴出量を巧みに調整し、おぼろげな風合いの富士、そして水面に鏡のように映る戦艦大和を描き出した。中央には横長の鏡が配され、「日本は単一国家で」という赤い文字が並ぶ。これは元首相・中曽根康弘の発言から引用されており、この後に続く「ある」または「ない」のどちらを選ぶかは、鏡に映る鑑賞者に委ねられている。

ほとばしる創造性。気鋭の作家たちのベラボーな作品を目撃

ゲスト審査員の現代芸術家・福田美蘭氏は全体講評を次のように語った。

「TARO賞が他の賞と明確に違うところは、美術のアカデミズムとどれだけ距離を置けるか、という点。これまでもその面白さを感じてきたが、見ると審査は大違い。美術家として作家の気持ちはわかっているつもりだったが、自分の価値観、考え方、好みを無効にされるような、ものすごい、凄まじい、思いもよらない作品に出会った。その人の生き方が現れ、その人が美術家であるかはどうでもよくなる作品が、結果的に高い評価を得たように思う。

ゲスト審査員の福田美蘭氏

審査基準は、今この時代に何をどのように表現するか、その選択が的確であるか、ブレがないか、出来上がった作品を見た時、瞬時に何かが伝わるか、その伝わってきたものが、今までにやり尽くされていないか、結果的に現代美術の枠を超えているか、という視点。

TARO賞特有なものとして感じたのは、作品に身体性がすごく残っていること。制作時の感覚、タイミング、膨大な時間といった創造のプロセスが感じられた。デジタルな情報に頼らざるをえない現代、身体性はとても重要。しかし、身体性が最初に見えてきてはいけない。もちろん、作品を見てすぐにわかるものだが、それを突き飛ばすほどの何か、目に見えないものが、まずドーンとこちらに来ないといけない。それは、作家の見方や考え方。目に見えないものを伝えるのが美術。この公募展が、一歩進むための起爆剤になることを祈ります」

本展の終了をもって岡本太郎美術館は改修工事のため3年間の長期休室に入る。それに伴い、次回の岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)は3年後となる。

この度の岡本太郎賞、岡本敏子賞がともにモノクロームの作品であったことは、偶然とはいえ、深く胸に残った。色を排した極限の世界で自らに課した、ある種禁欲的な、行のような創造。その切実さ、壮絶さに打たれた。同時に、これからどのような色彩が咲いていくのかにも注目している。

入賞・入選作21点はいずれも、既存の枠を超越した気鋭の作品ばかり。展示空間でその熱量に触れ、どのような刺激がもたらされるか、ぜひ体感してほしい。

展覧会情報

| 企画展「第29回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」 会期:2026年1月31日(土)~2026年3月29日(日) 会場:川崎市岡本太郎美術館 開館時間:9:30-17:00(入館16:30まで) 休館日;月曜日(2月23日を除く)、2月12日(木)、2月24日(火)、ほか臨時休館あり Webサイト: https://www.taromuseum.jp/exhibition.html |