光はどこまでも高く飛翔し、影は寡黙に瞑想する。フランスの画家オディロン・ルドン(1840〜1916)の幻想的な世界は、人々を神秘の境地へと誘ってきた。繊細な黒で描かれる木炭画や、光輝く彩色のパステル画など、その独創的な世界に魅了されてきた人は多いだろう。

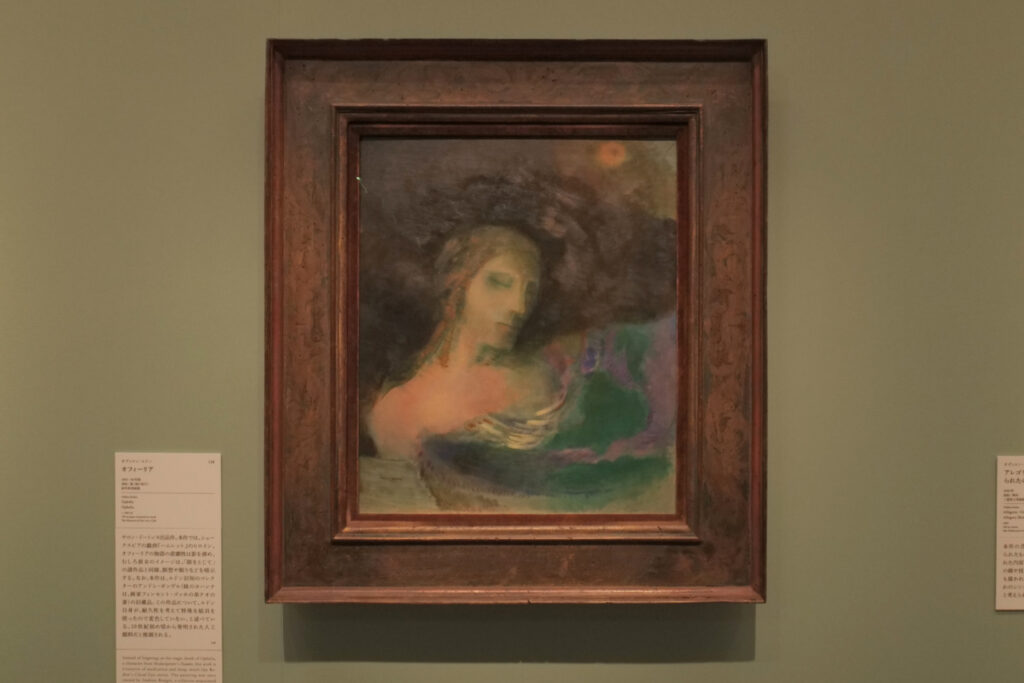

ルドンの初期から晩年までの作品を堪能できる展覧会「オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き」がパナソニック汐留美術館で6月22日(日)まで開催されている。世界屈指のコレクションを誇る岐阜県美術館の所蔵品を中心に、パステル画、油彩画、木炭画、版画など国内外の作品を含めた約110点を目にすることができる。展覧会の見どころとともにルドンの生涯を追い、その創造の息吹に触れたい。

(楡 美砂)

文学者や画家により、ルドンの名は日本へ

プロローグでは、ルドンと日本のつながりに着目される。ルドンの名が初めて日本に伝わったのは文学界だったと見られる。最初期は1912年の『早稲田文學』にて画家・美術評論家の石井柏亭(いしいはくてい)がルドンを紹介している。また、実作品は大原美術館(岡山)のコレクションを集めた画家の児島虎次郎により、初めて日本に届けられた。ルドンの絵は多くの日本人、特に作家に好まれ、須田国太郎、竹内栖鳳、土田麦僊、伊藤清永など多くの画家がルドンの絵を購入している。多くの日本画家がルドンの作品を好んだことは、日本的感性との親和性の高さを示しているように思える。

須田国太郎の旧蔵品

初期の風景画ににじむルドンの感性。木炭で描かれる繊細な陰影

オディロン・ルドンは1840年にフランス南西部の都市ボルドーで、五人きょうだいの次男として生まれる。長男のエルネストは音楽の才に秀で、のちにピアニスト、作曲家として活躍する。ルドンもヴァイオリンを嗜み、豊かな音楽的感性を有していた。病弱な体質だったルドンは、誕生後すぐにボルドー郊外にあるペイルルバードに預けられ、自然の中で生活を送る。父が購入したこの土地は、葡萄畑が広がり、邸宅に続く道なりにポプラの木がそびえ立つ緑豊かな場所だった。ルドンはこの地で、自然との対話を通じて感受性を育んでいく。本格的に画家として活動を始めてからも夏にはペイルルバードを訪れており、ルドンの創造に深い感銘を与え続けた。

ルドンはペイルルバードの風景画を多く残している。いずれもルドンの心が映し出されたような繊細さがあり、若年期から内面と外界の交感に敏感な表現者であったことが伝わってくる。

木々がひそやかに、しなやかに、静かな余白を保ちつつ存在している。やわらかな光と淡い空の青。大地は橙に染まっている。空間を埋めるのでなく、それぞれの存在の呼吸を感じ取るかのように間合いが取られた構図。たおやかな木々の幹、やわらかな筆触から、すでにルドンの作家性を感じられる。

また、風景画《薔薇色の岩》も必見。タイトルの通り、岩が鮮やかな珊瑚のように明るく描かれており、ルドン独自の色彩感覚、存在を光に昇華させていく豊かな感受性を見る。

ルドンは著書で、「私の内観的な性質から、視覚の世界に向かう努力は苦痛でした。」と語っており、幼少期から外よりも内側へ向かう性質であったと明かしている。

記憶を探って見ると、弱い陰気な子としての自分が浮かんできます。黙っているのが好きでした。影を求める子供だったのです。家の中では暗い隅々を求め、遊び部屋でも、大きなカーテンの後に隠れていることに、異常な深い喜びを感じました。(中略)私は何時間も、というよりは一日中人のいない野原で地面に仰向けに寝て、雲が通って行くのを見ていました。はかなく変わって行く、幻のような雲の輝きを、無限の喜びを感じながら追っていたのです。私はただ内面で生きて、あらゆる肉体的な努力がいやでした。

『ルドン 私自身に 新装版』オディロン・ルドン 池辺一郎訳 みすず書房 2024年

こうした深く自身を内観し、その世界に呼応する外界を写し取るルドンの性質が、初期から独創的な画風に至らせたのかもしれない。

なお、ルドンの初めの師はボルドーで活動していた画家スタニスラフ・ゴランで、1855年から彼の元で素描を学んでいる。ルドンは彼について「詩人肌」「全く自由な独立した人」と語り、「私の精神の最初の発芽はこの自由な教育に多くのものを負っています」と記している。師から初めて受けた言葉は、「私自身が芸術家なのだ、だから鉛筆の線一本引くのにも、私自身の感受性と理性がともなっていなければならない」だったという。

(右)《森の中の男》1865年 木炭、黒鉛/紙 岐阜県美術館

木炭で描かれた風景画は、写実的で、ルドンの技術の高さを感じさせるが、どこか幻想絵画の様相を呈する。ルドンがすでに見たままを描くのでなく、木々やあたりの空気感を濃厚に描き取ろうとしていることが窺える。なお、1864年頃、ルドンは画家コローから「毎年、同じ場所に描きに行き、同じ樹を描くこと」「空想的なイメージの隣に自然に直接取材した事物を置くことによって想像の世界が芸術的になる」という助言を受けたという。

同時期にルドンはパリに出て、画家・彫刻家のジャン=レオン・ジェロームから絵を学び始める。しかし、一方的に教師の見方を強制する教授法に強い反感を持ったことを著書に記している。ジェロームはフランスのアカデミー美術の流れを継ぎ、リアリズム、オリエンタリズムの画風を得意とした画家。ルドンの身体の描き方などにジェロームの影響を見る指摘もあるが、ルドンの画風、作家性が枠に収まらない点からも、定型的な指導はルドンの感性と相容れなかったと想像できる。

優しいタッチで描かれた守護天使。のちの幻想的な画風に通じるモティーフであり、ルドンがすでに見えない神秘的存在に思いを馳せていたことが窺える。人物と天使の横顔は、のちに繰り返し描かれるルドンの横顔のフォルムが認められる。穏やかで静かな筆の流れから、ルドンの祈りが伝わってくるようだ。

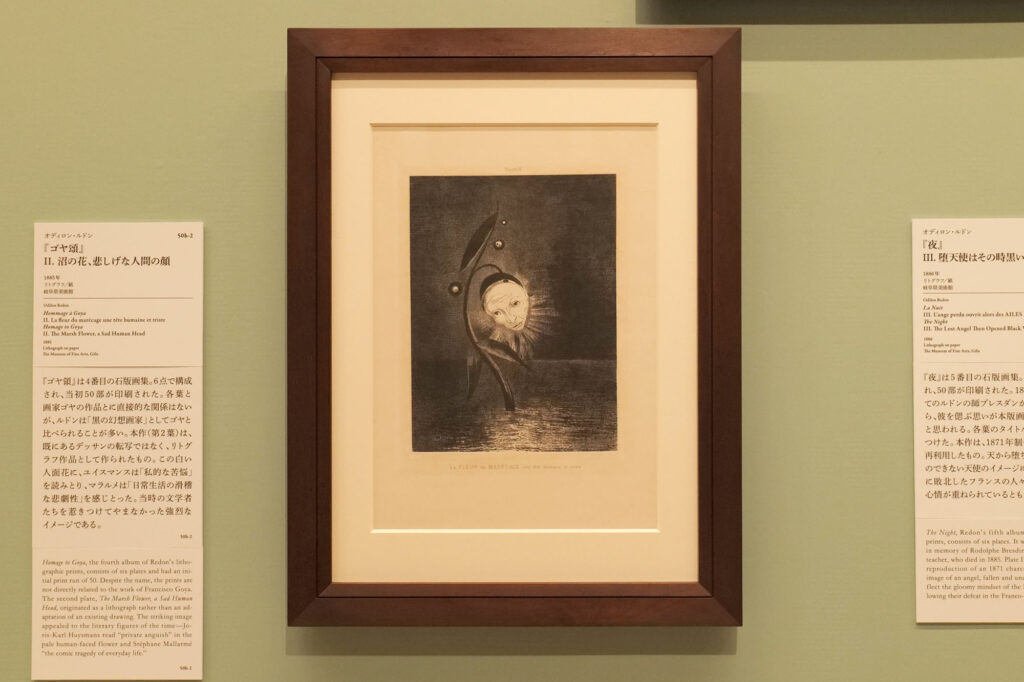

1879年、ルドンは初めての石版画集『夢のなかで』を発表する。眼球、異形な生物、小人、生首など、不穏で奇怪なモティーフが描かれる。「夢」とあるように、ルドンが夢や幻視的に見えた夢幻のイメージなのか。いずれも先鋭的で禍々しい存在感がある。しかし、こちらを圧倒するような気迫は感じられない。それは、ルドンの筆触が実に繊細で、ただそこに在るイメージを静かに着実に捉えようとしているからなのかもしれない。

(右)《骸骨》1880年頃 木炭/紙 岐阜県美術館

ルドンは黒について次のように述べている。

黒は最も本質的な色だ。(中略)

黒を大切に扱わなければならない。媚を売らせることはできない。眼に快感を与えるものでもなし、官能を楽しませるものでもない。パレットやプリズムの呈する美しい色とちがって、精神のための働き手なのだ。『ルドン 私自身に 新装版』オディロン・ルドン 池辺一郎訳 みすず書房 2024年

シャルル・ボードレールの『悪の華』やジョリス=カルル・ユイスマンスの『さかしま』など、文学作品を通じてルドンを知った人は多いだろう。ルドンの強い作家性、自己を内観した先に生まれる奇怪なイメージは、文学者たちが向き合う混迷とした世界に通じていた。

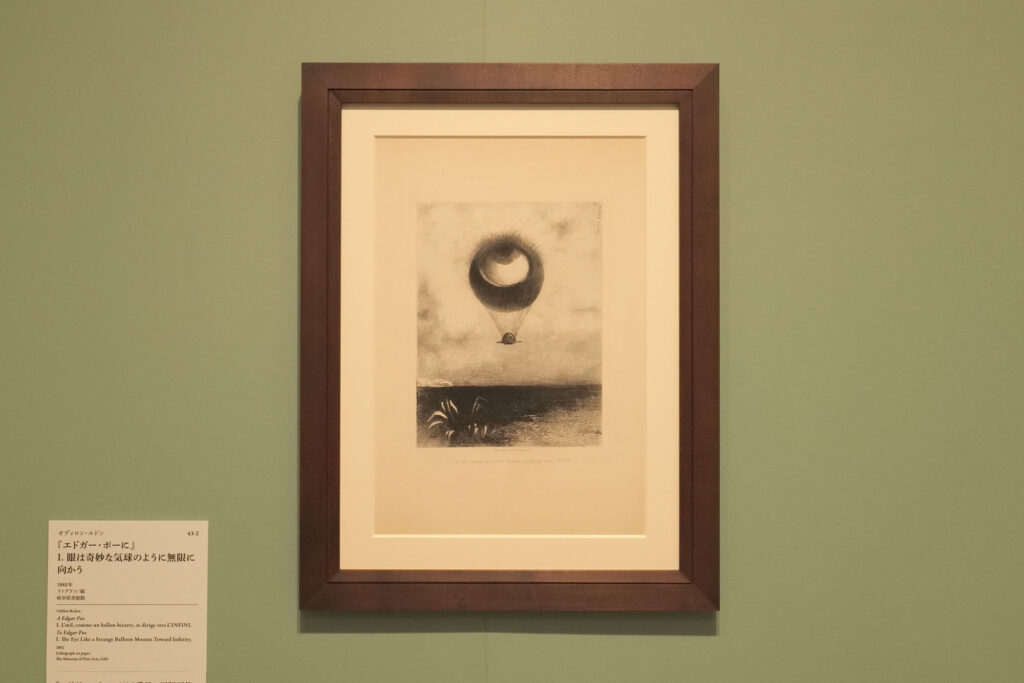

ルドンは1882年に2番目の石版画集『エドガー・ポーに』を刊行する。この頃、ルドンの文学的感性と深く呼応した作家ユイスマンスや青年批評家のエミール・エヌカンが、デカダンス、幻想の画家としてルドンを大きく取り上げた。1884年に発行されたユイスマンスの『さかしま』に、ルドンの作品が登場している。また、ユイスマンスやエヌカンから勧められ、1887年には『聖アントワーヌ』の石版画集を制作し、1890年にボードレール『悪の華』のための版画集を描いている。こうして、ルドンの絵画は文学作品ととともに世間へ広く知られていく。

1883年に発表された石版画集『起源』

ルドンの文学的感性が育った背景には、植物学者の友人アルマン・クラヴォー(1828〜1890)の存在が大きい。1857年頃、若きルドンはクラヴォーと出会い、親睦を深めていく。クラヴォーは科学、文化など多方面に造詣が深い人物で、読書を好み、文学研究にも熱心だった。そこでルドンはフローベール、ポー、ボードレールなどの書物を発刊と同時に読んだという。ルドンは著書で、「めったにないことですが、彼は学者であると同時に芸術家でした。」と語り、尊敬を込めた賛辞を贈っている(『ルドン 私自身に 新装版』オディロン・ルドン 池辺一郎訳 みすず書房 2024年)。

クラヴォーは、「無限に微小なもの」を「知覚の限界のような世界で、動物と植物の中間の生命、花というか存在というか、一日のうち数時間だけ、光線の働きによって生物として生きる神秘的な存在を研究していた」という。見えない世界を探究し、のちに、色とりどりに咲き誇る花々を描いたルドン。クラヴォーとの出会いがその感性を開く大きなきっかけとなったことは容易に想像できる。

文章を書いて公表するのは、人間が成し得る最も高貴でデリケートな仕事である。(中略)

書くのは最大の芸術だ。時間と空間を横切る、明らかに他の芸術以上のものだ。

ルドンは著書『ルドン 私自身に』で、書くことについてこのように述べており、文学の意義、書くことの力を重要視していたことが窺える。一般的に幻想の画家と見られるルドンは、謎に包まれた作家の印象が強いかもしれない。しかし、創造、思想、生涯について、自らの言葉でしっかりと記している。『ルドン 私自身に』は、美術の域を越えて創造の根幹となる言葉が紡がれ、画家の思想が深く響いている。ルドンが敬愛したドラクロワ、同時代を生きた印象派の画家(ルドンとモネは同年に生まれている)、戦争体験などについても触れられており、ルドンが生きた時代を肌身に感じられる内容だ。示唆に富み、詩的で、哲学的。表現に携わる人々にぜひおすすめしたい。

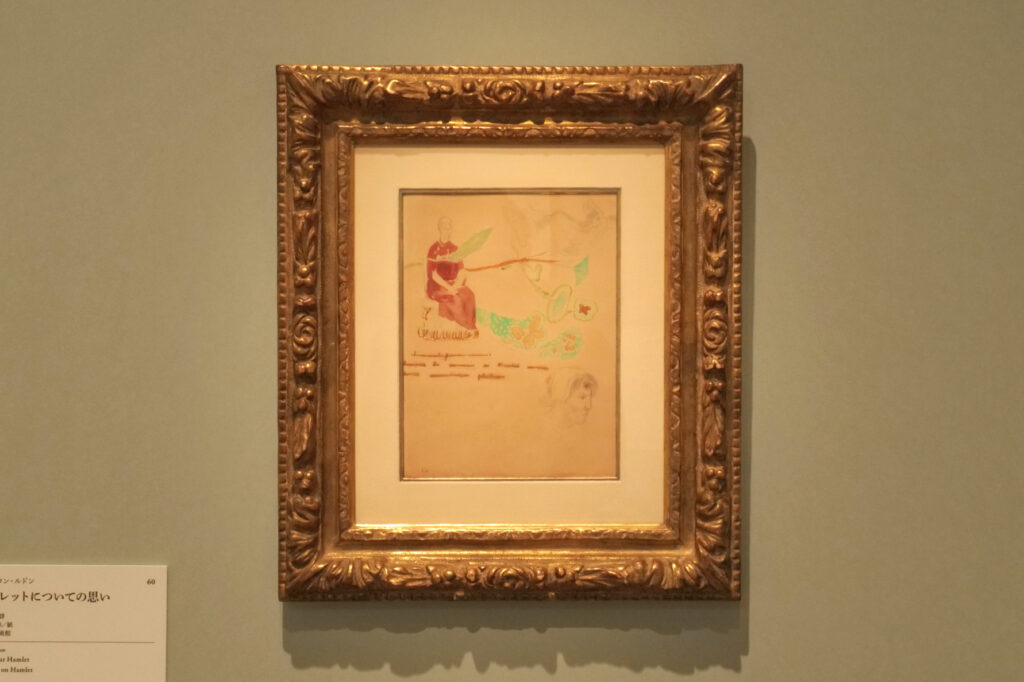

言葉への敬意を示す一方で、ルドンは自身の作品が文学と直結して見られることに抵抗を覚えていた。独立した作家が固定のイメージを拒絶するのは至極当然ともいえる。本作の画面左の赤い服を着た女性の下に、このように書かれている。

「たとえばハムレットのような文学作品を造形的な表現に移し替えようと思ったことはない」

1890年前後からルドンの絵が少しずつ色彩を得ていく。また、異形なイメージから移行し、画面に聖女や祈りを想起させる神秘的なモティーフが多く取り入れられるようになる。本作は、画面に色を描き出した初期の作品と見られる。

ルドンは画家エミール・ベルナールへの手紙で、色について次のように語っている。

私が少しずつ黒を遠ざけているのは本当だ。ここだけの話だが、黒は私をひどく疲れさせる。この頃は、パステル画を描いている。それからサンギーヌ*も。

『【自作を語る画文集】夢のなかで』藤田尊潮訳、八坂書店 2008年

*サンギーヌ:赤土の固まったチョーク

色彩を得ていくルドン。光舞う新時代へ

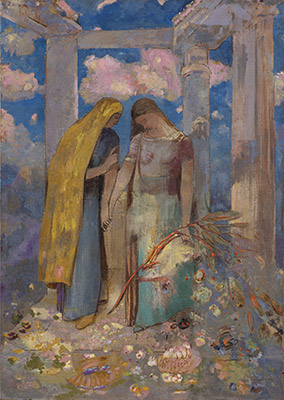

(右)《神秘の語らい》制作年不詳 油彩/画布 石橋財団アーティゾン美術館

見つめているだけで、世界が色づいていくようだ。青空が見える神殿で、二人の女性が身を寄せ合っている。左の女性が何かを話しかけ、右の女性は赤い木の枝を手にしている。女性たちは神話上の存在や、巫女と考えられている。女性たちの慎ましやかな佇まい。また、人物や柱、背景の雲を染めるほのかに赤みを帯びた光。地に散らばる花々。色を得た悦びが伝わってくるようである。ルドンの直筆のノートには、本作について「概略的に描かれた2本の円柱が、薔薇色の雲が彩る青い空を切りとる」と書かれていたという。

水平線の上で眼を閉じる人物。ルドンの代名詞の一つと言える題材だ。人物は少し首を傾け、光のもと、深く瞑想しているように映る。静けさが辺りにしみわたっていく。

ルドンが画面に色彩を描き始めた頃の作品。黒の世界を描き続けてきたからこそ描くことのできる静けさ、とも受け取れる。ルドンは自らの芸術を「暗示の芸術」と表し、その影と光について次のように述べている。

暗示の芸術は、神秘的な影のたわむれと、心理的に考えられた線のリズムの助けを借りなければ、何もできません。(中略)

暗示の芸術は、ものが夢に向かって光を放ち、思想がまたそこに向かうようなものです。頽廃と呼ばれようが、呼ばれまいが、そういうものです。むしろ我々の最高の飛翔に向かって成長し、進化する芸術、生を拡大し、その最高の支点となること、必然的な感情の高揚によって精神を支持するのが、暗示の芸術です。『ルドン 私自身に 新装版』オディロン・ルドン 池辺一郎訳 みすず書房 2024年

橙に光る女性の肢体、樹木。現実離れした植物や空の極彩色が、一層神秘的な世界にきらめきを与えている。ルドンにしか扱えないような魔術的色使いだ。腕を高く上げた女性の構図は、テオドール・シャセリオーやギュスターヴ・モローが描いた《アポロンとダフネ》を想起させる。

本作も赤く輝く木が描かれ、背景の深く思わしげな青が一層木の光を引き立てている。右の人物の足元には大きな貝殻がある。《ヴィーナスの誕生》とのつながりを見る指摘もあるが、2者は性別も不明瞭で、はっきり定義しがたい。《神秘的な対話》に通じて、何かを話すふうにも見えるが、人物間には距離があり、空虚な印象も漂う。色の心地よさと謎めいた空気感に魅了される。

(右)《海の神秘》1900-10年頃 油彩/画布 個人蔵

19世紀中頃のフランスでは深海の調査や研究が進められ、表現者にとっても関心の対象であったという。神秘を探求するルドンにとっても海は重要な題材だったことだろう。

ルドンが手がけた《ヴィーナスの誕生》は、その深淵な緑の海、ボートのようにヴィーナスを載せる巻貝、えたいのしれない海洋生物など、原初の世界がいくらか生々しく描かれる。

《海の神秘》も、鮮やかな軟体動物のようなものが浮遊している。生命が生まれゆくような流線型の生命体は、奇怪でありながら、どこか宝石のような輝きを呈する。

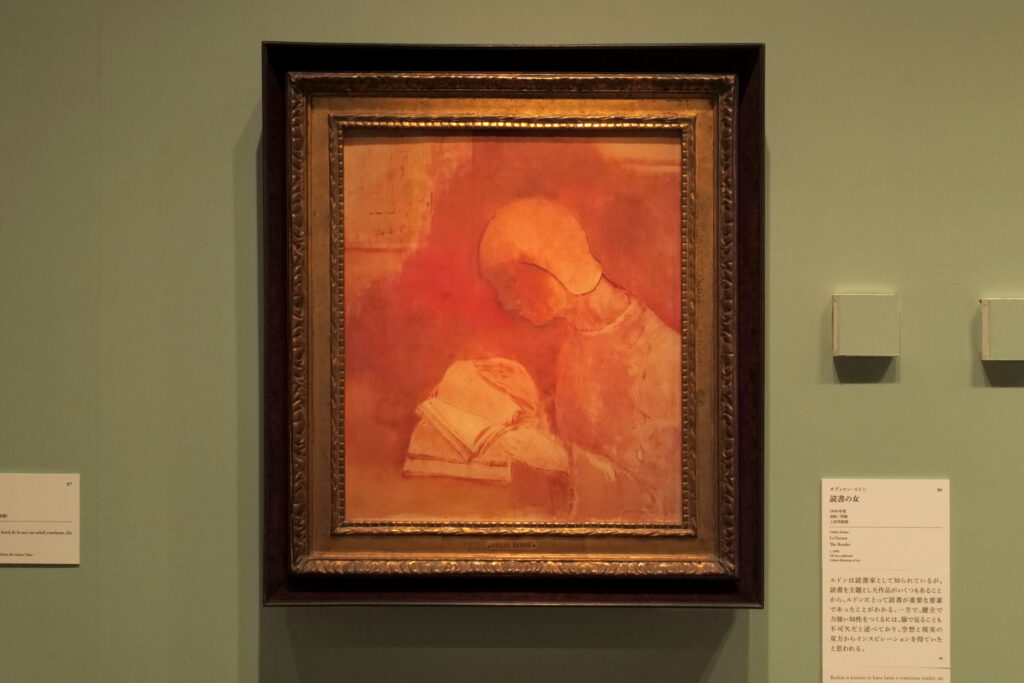

ルドンの画風の特徴の一つは、主題のストーリー性よりも存在そのものを深く掘り下げるところにある。本作では、シェイクスピア作の悲劇『ハムレット』に登場するオフィーリアが描かれている。物語の終盤、オフィーリアは恋人ハムレットの愛を失ったと誤解し、さらに恋人の手により父を失い、発狂して川で溺死する。オフィーリアを描いた絵画ではジョン・エヴァレット・ミレーの作品がよく知られるが、ミレーが水面に浮かぶオフィーリアを写実的に描いたのに対し、ルドンは場面設定やストーリー展開には重きを置かず、オフィーリアの存在に迫ろうとするようだ。闇の中の太陽、渦をまく水。水中をたゆたい、死を経て宇宙的な原始へ還っていくさまが描かれる。

邸宅を彩る美。ルドンが手がけた装飾の世界

ルドンは1896年頃、パリの凱旋門近郊に住まいを構える。この頃から画面に色彩を取り入れつつ、ナビ派が取り組んでいた装飾的な絵画も手がけるようになる。

会場には花々の作品の展示空間が設けられている。いきいきと咲き誇る鮮やかな花々。幼少期から育まれたルドンの植物愛がにじむ作品は、観る者の心を和ませてくれる。日本風の花瓶に生けられた花々の作品もあり、当時の流行も垣間見ることができる。

ルドンはその後も、1901年〜1902年にブルゴーニュ地方のドムシー城の装飾を手がけ、1910年〜1911年には実業家のギュスターヴ・フェイエに招かれ、南仏ナルボンヌにあるフォンフロワド修道院の図書室の壁画の装飾にも取り組んでいる。

《オリヴィエ・サンセールの屏風》1903年 テンペラ、グァッシュ、油彩/画布、四曲屏風 岐阜県美術館

また、ルドンは屏風も手がけた。本作は政治家のオリヴィエ・サンセールの注文を受け、制作した作品。隅々まで繊細に描かれた植物に注目したい。なお、本作の金色の木枠はのちに仕立て変えられており、当初は焦茶のきゃしゃな屏風だったという。

東京での展示は初となる《窓》。色の連なりで見せるステンドグラスの輝きが実に鮮やかで、どこか音楽的な響きを放つ。ルドンの細やかな筆触を間近に味わいたい。

展示風景より

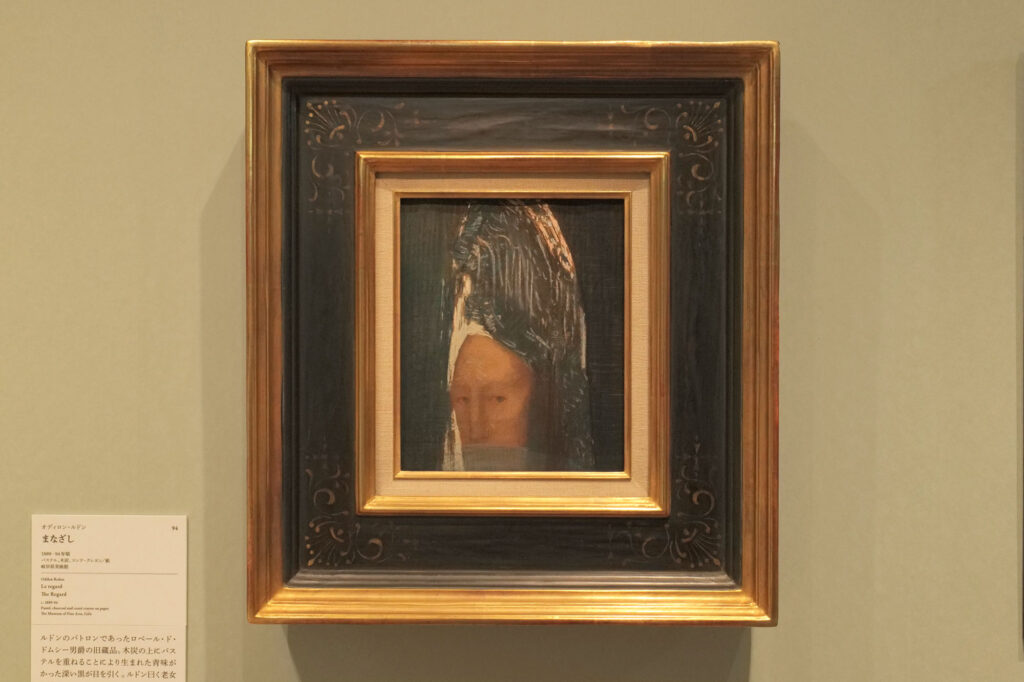

本展では、ルドンの人物画も展示されている。人物の横顔は、黒の時代からよく描かれていた題材だ。左にかけられた作品《ポール・ゴビヤールの肖像》は、パステルとサンギーヌにより制作された。はるか遠くを見据える女性。余白が存分にいかされ、対象が見つめる先に観る者の視線も吸い寄せられていく。顔や衣服を白く染める淡い光が心地よい。

《ペガサス、岩上の馬》1907-10年頃 パステル/紙 ひろしま美術館

鮮やかな青に、明るいエメラルド、橙や白がたゆたう。淡く移り変わっていく気流。今まさに飛びたたんとするペガサスは、こちらをしかと見据えている。本展において自身がもっとも魅了されたのが本作。青の背景、ペガサスの立ち姿を前にしばし立ち尽くしてしまった。

ルドンはペガサスを好んでモティーフに採用している。飛翔していくルドンの創造や幻想的イメージを重ねた象徴の一つとされる見方がある。

パナソニック汐留美術館ではジョルジュ・ルオー(1871〜1958)の作品を豊富にコレクションしており、ルオー・ギャラリーにて作品が常設展示されている。本展の会期中はルオーが『悪の華』に寄せて描いた作品などをルドンの作品とともに鑑賞できる。また、ルオーの師ギュスターヴ・モローの作品も展示されており、象徴主義の代表的作家たちの接点を垣間見ることができるだろう。

神秘の域に達したルドンの内的世界を旅する

展示風景より

ルドンの芸術から一貫して感じさせられるのは、画家の内的世界の豊かさだ。幼少期から自然と交感し、音楽を嗜み、多くの文学に触れ、美術にとどまらず創造に向かい続けたルドン。そうして育まれた独自の芸術的感性が、視覚的な美に寄りかかることのない幻想とも映る神秘的領域に到達させたのだろう。寡黙な黒の世界が光を得ていく展開は、メタモルフォーゼのように鮮やかだ。深い内観を経て、対象のエネルギーや空を舞う光と照応し、生まれてきたルドンの作品の数々。そのまばゆい光を受け取りに出かけてはいかがだろう。

参考文献:

『オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き』図録

『ルドン 私自身に 新装版』オディロン・ルドン 池辺一郎訳 みすず書房 2024年

『もっと知りたいルドン 改訂版』高橋明也監修 山本敦子著 東京美術 2024年

オディロン・ルドン Odilon Redon (1840 ボルドー – 1916 パリ)

1840年、フランス南西部のボルドーに生まれる。幼少期をボルドー近郊の自然豊かなペイルルバードで過ごす。1855年、地元の画家スタニスラス・ゴランに師事しロマン主義の芸術観に触れる。青年期には、1857年頃出会った植物学者アルマン・クラヴォーとの交友を介して、科学や文学から刺激を受けた。1864年、パリで短期間アカデミスムの画家ジャン=レオン・ジェロームの門下生となる。翌年ボルドーに戻り、版画家ロドルフ・ブレスダンのもとで版画技術を学ぶなどした後、1870年以降は、同時代のアカデミスムや印象派とも異なる独自の幻想的なイメージを木炭画と石版画の黒の世界を通して表現した。1890年頃より、本格的に油彩とパステルを使うようになったルドンの絵画には、色が出現し始める。そうしたなか、1900年から翌年にかけて、ロベール・ド・ドムシー男爵の城の食堂を飾る装飾画連作を手がける。以降、屏風などの装飾作品の制作も増えていく。晩年には、鮮やかな色彩で花の絵や神話画などを描き、輝きに満ち溢れた神秘的な色彩世界を探求。1913年には、アメリカで開催されたアーモリー・ショーに出品し、国際的な名声も獲得していった。

展覧会情報

| オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き 会期:2025年4月12日(土)〜 6月22日(日) 会場:パナソニック汐留美術館 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで) ※5月2日(金)、6月6日(金)、6月20日(金)、6月21日(土)は夜間開館 午後8時まで開館(入館は午後7時30分まで) ※土・日・祝日は日時指定予約制(平日は予約不要) 休館日:水曜日(ただし6月18日は開館) 公式Webサイト:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250412/ |