画家の人生をたどると、陶芸に向かう作家は珍しくない。両方を続ける表現者もいる。絵画と陶芸のわかちがたい関係に焦点を当てた意欲的な展覧会「ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの―「民藝」から現代まで」が、パナソニック汐留美術館で開催中。会期終了が9月15日(月・祝)に迫っている。

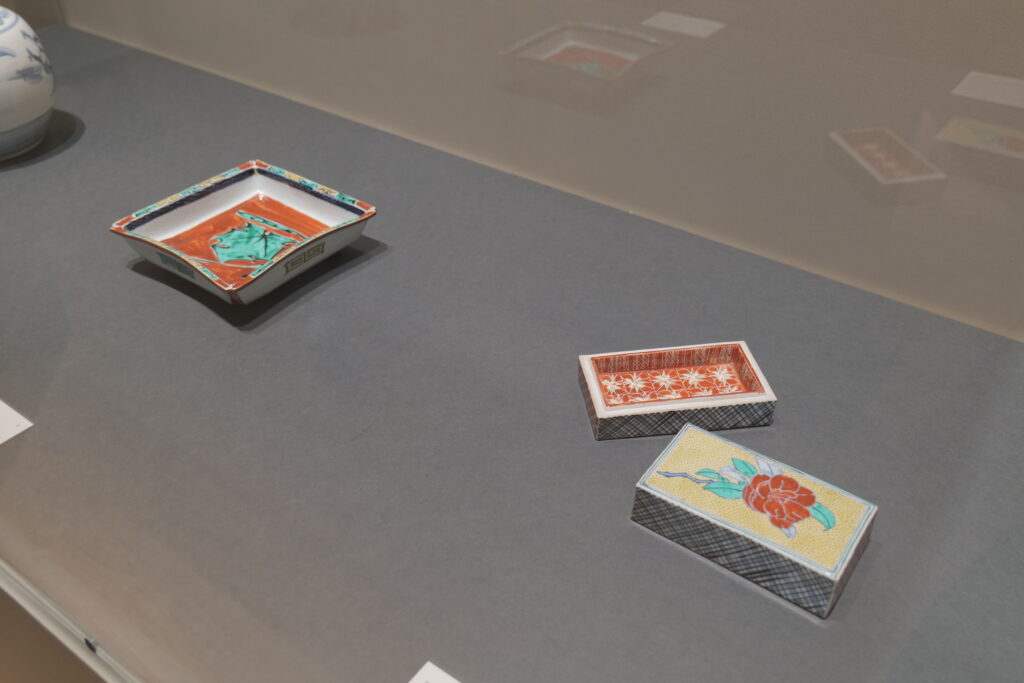

本展では、個人作家による創作陶芸の礎となった富本憲吉やバーナード・リーチ、民藝運動を推進した河井寬次郎や濱田庄司、革新的な技術を追求した作家や前衛陶芸の旗手、現代作家に至るまで、約50名、およそ120の作品が展示されている。

(楡美砂)

陶芸と絵画の出会い。色彩の目覚めと民藝の興り

本展のタイトルにある「ピクチャレスク」とは、「絵画的な」「絵画のように美しい」という意味を持つ美術用語だ。18世紀イギリスで、庭園や景観の美を示す言葉として用いられ、建築や造形の分野で新時代の美意識を導く概念だった。豊かな色彩やマティエールで構成される陶芸作品は、筆致や彩色、主題に着目すると、「ピクチャレスク」な対象として、異分野の絵画表現と共振し合うことは頷ける。

絵画的な陶芸を始めた最初期の陶芸家として、イギリスのバーナード・リーチ(1887〜1979)、日本の富本憲吉(1886〜1963)がいる。バーナード・リーチは作家ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)たちからの影響で日本に憧れを抱き、1909年に訪日する。イギリスに留学経験があった富本憲吉とともに楽焼の絵付をしたことがきっかけとなり、陶磁器制作を始める。豊かな絵の才に恵まれたリーチは、壺や皿を画面にして絵を描いた。次第に装飾性の高い軟質陶器から、高熱で焼成した実用陶器へと傾倒してゆくが、生涯画家としての側面も持ち合わせていた。

富本憲吉は、陶芸を始めた初期の頃から「模様から模様をつくらず」という考えを抱いていたという。過去の模倣でなく、身近な植物や風景を写生し、独自の模様を生み出そうと力を注いだ。画巻や画帖なども数多く制作して絵画表現を深めつつ、対象を有機的に簡略化し、反復可能な模様へと昇華させていった。

陶芸において個々の作家性が発揮された理由に、まず色彩が挙げられる。釉薬(ゆうやく)*1や顔料を重ねることで光沢や発色が生まれ、また、それらの量や作家の動きによっても微細に異なる風合いを見せる。作家の感性の機微や、芸術観を反映する上で恰好の表現媒体だと言える。陶芸に作家性をもたらした代表的な文化運動・民藝*2

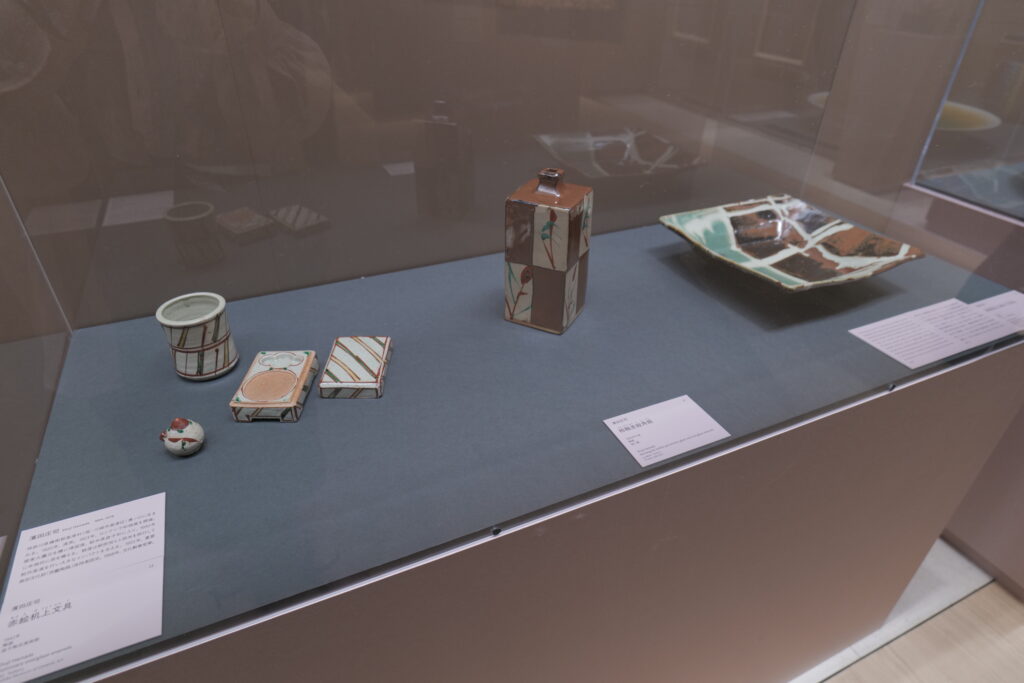

は、こうした陶芸の豊かな表現力や、偶然性の魅力と深く通じ合っている。本展では、民藝運動の代表的な作家である河井寬次郎(1890〜1966)や濱田庄司(1894〜1978)の作品も展示されている。

*1 釉薬: 陶磁器を覆うガラス質の薬を指し、焼き物を丈夫にして光沢を与える。種類によって異なる色を発し、装飾としても用いられる。

*2 民藝運動:1926年に柳宗悦が主導した文化運動で、富本憲吉、河井寬次郎、濱田庄司が立ち上げの中心人物。手仕事により生み出された日常で使う器物を「民衆的工藝」と名付け、生活の中にある美を訴えた。

濱田庄司は高等学校生の頃、画家に憧れ水彩画を描いていた。そんな時、オーギュスト・ルノワールの「画家志望者の中で工芸家を目指す人が増えれば、社会における工芸の質が向上するだろう」という言葉に励まされ、工芸の道に進んだという。

鮮やかで優しい色合いに惹きつけられる《練上嘯裂文大壺「風船」》(写真左)は、練り上げ技法を探求した松井康成(1927〜2003)によるものだ。練り上げ技法とは、異なる種類の色土を組み合わせて独自の模様を作るもので、土の相違、収縮が本作に繊細な模様を生み出している。表面のひび割れは、あらかじめ櫛などで傷を付けたもの。いく筋もの色の帯が織りなす繊細な波模様と表面のひび割れは、水が乾いた土を潤すかのように響き合う。

伝統とモダンの共存。絵画と陶芸の共演

陶芸という表現媒体に原始的な美とモダンを共存させた作家たちもいる。巧みなろくろ成形と種々の色土や釉薬を駆使したルーシー・リー(1902〜1995)や、身体性を追求したイサム・ノグチ(1904〜1988)の洗練された作品も見どころだ。

建築を学んだのちに彫刻を習得したルーチョ・フォンタナ(1899〜1968)は、《空間概念》シリーズで、カンヴァスを切り裂くことで作家の痕跡を残し、画面に奥行きを生み出そうとした。本展では、こうした平面から立体へと向かおうとする絵画作品も展示されている。

また、イギリスの画家デイヴィッド・ホックニー(1937〜)による版画《白い陶器》も展示されており、絵画と陶芸の共演を楽しめる。一見し、鮮やかなチューリップ、アイリスなどの色彩が目に飛び込んでくる作品だが、作品名にあるように本作の主題は花が活けられた陶器である。白く光り、青い影を見せる器が花々をより輝かせている。

静物画から強い影響を受けたオーストラリアの作家グイン・ハンセン・ピゴット(1935〜2013)による作品(写真左)は、釉薬が厚くかかった陶芸作品の連なりが、絵画的な世界を創り出している。白、青磁など、微妙に異なる色彩、濃淡、静謐な佇まいに引き込まれる。本作は作家が滋賀県立陶芸の森で滞在制作した作品で、30を超える器がインスタレーションのように配されている。

パブロ・ピカソ(1881〜1973)は、古来より陶器が生産されてきたフランス・ヴァロリスを訪れたことを機に、現地のマドゥーラ窯で陶芸を始めた。器をカンヴァスのように絵付けし、そのフォルムを活かして人物の顔の造形や、肉体を表現している。のびのびと描かれた、愛嬌ある巨匠の陶芸にも注目したい。

自由なフォルム。作家の立体表現の器へ

年を経るごととに陶芸の枠組みは外され、芸術媒体として多彩なフォルムに姿を変えていく。色土や釉薬など素材の特徴を引き出しつつ、実用を放棄したオブジェとして、存在感を高める。

山口県萩市に生まれ、陶芸家の父(三代目三輪休雪)の長男として育った三輪龍氣生(みわ・りゅうきしょう 1940〜)による萩焼作品。400年以上の伝統がある萩焼は、茶陶(茶道で使われる陶器)としても名高く、ざっくりとした柔らかな風合いが魅力だ。植物の色づきや、紅潮するようにほのかに色づくハイヒールは、女性の優美さと儚さを表しているようにも見える。

田淵太郎(1977〜)は白磁の窯焚きを追求し、焼きの具合で淡いピンクや青、灰など、さまざまな顔を見せる磁器表現に打ち込んできた。《Round Rod》(写真左)は、ほぼ同じ長さの棒状のピースを並べた作品である。色の変容やマティエール、全体からかもしだされる清潔感は心を穏やかにしてくれる。絵画のように壁を彩る展示方法が新しい。

また、陶の既成概念を問い直し、立体を平面の芸術として描く上出惠悟(1981〜)や、子供が描いた絵を下敷きに、聖と俗が混合する姿を造形した津守愛香(1979 〜)の作品など、気鋭の現代作家にも注目したい。

工芸品の口は平面となっている

越境する絵画と陶芸。根底に流れる作家性に触れる

陶芸のフォルム、色彩、マティエールを、ピクチャレスクな視点で味わうことができる本展。現代が近づくにつれ、作品のサイズが大きくなっていくのは、実用を脱ぎ捨て清濁合わせて作家の表現を受け入れるという、文字通り、陶芸の器の大きさを示すようでもある。

同時開催中の「ジョルジュ・ルオーの手仕事」においても、陶芸的観点からルオーの作品を鑑賞できる。皿の表裏に絵が描かれた額装作品は、壁の面裏両面から鑑賞できるようになっており、ルオーが皿を円形のカンヴァスとしてとらえていたことが見て取れる。

本展は9月15日(月・祝)で終了。陶芸家や画家たちが試みたピクチャレスクな陶芸を味わい、通底する作家の創造性に思い馳せてみてはいかがだろう。

| 展覧会情報 ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの―「民藝」から現代まで 会 期:2025年7月12日(土)〜 9月15日(月・祝) 開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで) 休 館 日:毎週水曜日 会 場:パナソニック汐留美術館 Webサイト:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250712/index.html |