撮る者は、カメラを介し、存在をとらえ、その深奥に近づく。撮られる者はカメラを嫌悪し、拒絶し、威嚇し、時に忘却する。露わにされた存在は映像と化し、強い越境性をもって観る者へ迫る。映像は時にそんな力を有する。カメラの暴力性を自覚しながらその力を操り、対象の尊厳を守りながら作品に昇華させるのは容易なことではない。

圧倒的なリアリズム、光と影の鋭いコントラスト、精緻な画面構成などの作風で知られ、世界の作家、映画ファンから高い支持を得るポルトガル出身の映画監督ペドロ・コスタ(1958〜)。日本最大規模で東京初となる個展『ペドロ・コスタ インナービジョンズ』が、東京都写真美術館で、12月7日(日)まで開催されている。そこにはペドロ・コスタの手により、命、社会、芸術、創造について思い馳せる、かつてない展示風景が広がっている。

(楡美砂)

ポルトガルの名匠ペドロ・コスタの世界に没入する

ペドロ・コスタは1958年、ポルトガルの首都リスボンに生まれ、リスボン大学で歴史と文学を学んだ。国立映画学校で詩人・映画監督のアントニオ・レイスに師事。長編デビュー作『血』(1989年)で注目され、その後発表した『骨』(1997年)『ヴァンダの部屋』(2000年)で国際的な評価を確立する。

映画ファンの間で根強く支持される作家だが、日本での上映機会は限られ、レンタルや配信などでも十分に流通しておらず、注目していながら鑑賞の機会を得られなかった人もいるかもしれない。本展では、11月27日(木)からコスタの特集上映を予定している。コスタを知り、その世界に全身を浸す絶好の機会と言えるだろう。

会場内は闇だ。その中に、写真や映像が浮かぶように光を放っている。展示室の入り口には、ジャーナリストで写真家のジェイコブ・リース(1849〜1914)の写真が展示され、向かい側でコスタのシリーズ作品〈名高き人々を讃えよう〉が応答する。鑑賞者は写真の光に導かれるように奥へ歩を進める。

「白い美術館を黒く変化させることで、迷路に迷い込んだ感覚になるよう意図しました。いわゆるインスタレーションではなく、断片や瞬間を捉えたもの。20世紀初頭に撮影されたジェイコブ・リースの作品が、道案内をする展示になっている」

(本展内覧会でのペドロ・コスタの発言より 以下同)

デンマーク生まれでアメリカに移住したジェイコブ・リースは、ニューヨークの移民、黒人、スラム街の人々を写真に収めた。貧困を生きる人々の生活を、ジェイコブ・リースは実に穏やかな視点でとらえている。人々は地に足を付け、地と共に生きているように見受けられる。そこには浮き足立つような高揚も、嘆くような悲壮感も認められない。

ジェイコブ・リース《丸太の置かれた小屋で居眠りをする男性》1880-1889年

ジェイコブ・リース《丸太の置かれた小屋で居眠りをする男性》1880-1889年

ジェイコブ・リースに応答するコスタの作品は、『ホース・マネー』(2014年)から出展されている。『コロッサル・ユース』(2006年)以降、コスタが繰り返し撮影する人物ヴェントゥーラが主演し、ポルトガルのカーネーション革命、植民地支配からの独立など、社会史と個人史が連なりながら展開してゆく作品だ。

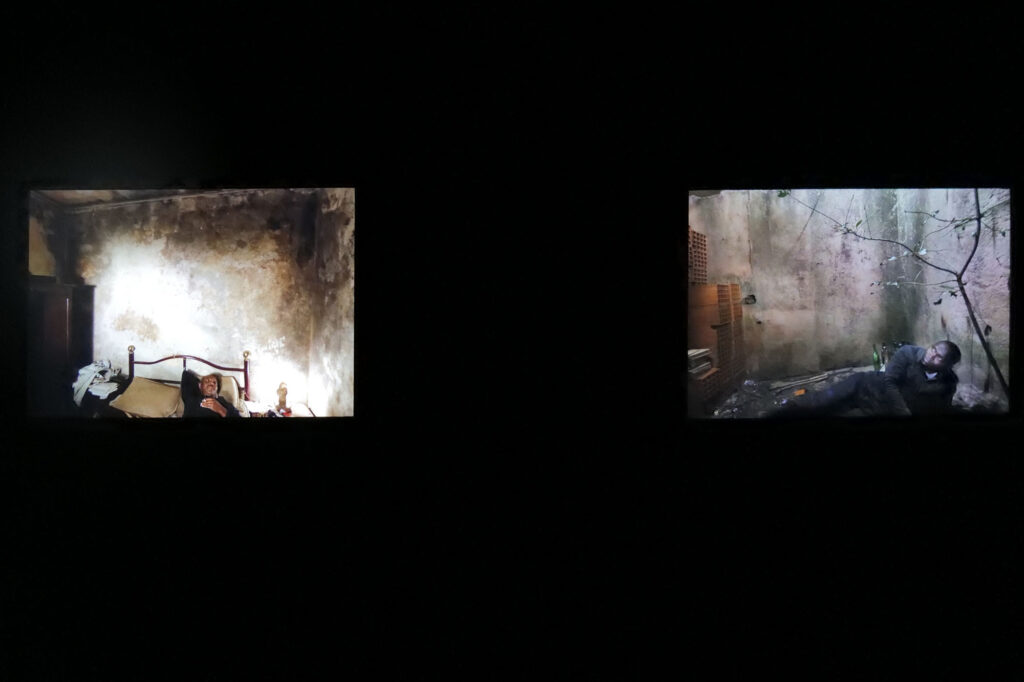

薄汚れた部屋や街中、路地で佇む人々。どこか病的な、閉塞感のある場所にいながら、瞳の輝き、肌の質感、佇まいが放つ、人間の力強い存在感に圧倒される。一見、静止画に見える作品は、時に映像の揺らぎを見せ、写真と映像の境界に立つような体験が促される。

「ジェイコブ・リースの傑出した出来栄えの写真。謙虚な私が、できる範囲で違いと類似点を提示しました」(ペドロ・コスタ)

取り壊されたスラム街フォンタイーニャスの風景

《少年という男、少女という女》は、『ヴァンダの部屋』『コロッサル・ユース』の撮影素材を再構成した34分の作品だ。リスボン郊外に存在したスラム街フォンタイーニャスの風景、そこで生きる人々の姿が収められている。フォンタイーニャスでは、元ポルトガル領のカーボ・ヴェルデ共和国からの移住難民が多く暮らしていた。カーボ・ヴェルデは火山が多く存在する西アフリカ沖の群島で、かつて奴隷貿易が栄えた歴史を持つ。

フォンタイーニャスを行き交う人々、取り壊しが進む街に響く工事の騒音、火が燃える音が展示空間を満たす。こどもの泣き声。すす。影。まなざし。画面に現れる人はほぼ言葉を発さず、ただそこに在る。ヴァンダの妹ジタが子供を抱き寄せる姿が印象深い。

コスタの作品の特徴の一つである闇と光のコントラストが鮮烈だ。もの言わぬ人々は時に光として放射し、時に影として躍動し、命の瞬間を伝える。そこに延々と降りかかる建物の瓦解音が、極限状態で生きる人々に揺さぶりをかけ続ける。

自己の確立。深い闇がインナービジョンを解き放つ

深い闇は、人々を孤立させる。展示空間は薄暗いというレベルでなく、移動にいくらか注意を払う必要があるほど漆黒が広がる。作品が唯一の光となり、鑑賞者を導く。その演出に、同調や迎合を許さない、作家の強い意図が窺えた。鑑賞者は光が映し出す、風景や、人々の表情、とりわけ眼差しと対峙しながら、自らの内側に向き合うことになる。内奥の変化を感じ取ることで、自らの感性に意識が向いていく。その体験は、本展のタイトル「インナービジョンズ」と呼応する。

本展の「インナービジョンズ」は、スティーヴィー・ワンダーのアルバムタイトルに由来している。最高傑作とする呼び声が高く、コスタがとりわけ愛する名盤だ。

このアルバムは生きていくなかで私のことを後ろからずっと見守ってくれているものであり、あるいはまた、前に立ってずっと先導してくれているものとも言えるだろう……

(中略)

ふたつの世界が衝突し、いまにも噴火しそうなあの一触即発の事態のさなか、私のすぐそばには『インナービジョンズ』があった。

(本展図録より)

1974年4月、ポルトガルでカーネーション革命が起こり、ファシズムから民主化へと社会が急激に変化していった。1カ月前の3月、コスタは『インナービジョンズ』を手にし、以降、社会と自身の変化を『インナービジョンズ』と共に体験していく。生涯愛する音楽や映画に目覚め、女性と恋に落ち、コスタにとってもっとも「激しく美しい時期」が送られていく。

『インナービジョンズ』には人種やドラッグなどアメリカの社会に深く切り込んだ楽曲が収録されており、コスタのフィルモグラフィーとも響き合う。

「内面を外に出して、世界と共有するという点で、インナービジョンというのは素晴らしいタイトルだと感じています」(ペドロ・コスタ)

カーボ・ヴェルデに生きる火の娘たち

その目は死んでいない。どころか、見る者を威圧するほど鋭い眼光を放つ。野生の目だ。他者の立ち入りを牽制する、気高い目。反骨。酷使され、疲弊した先に、それでも生きる意思を宿す目。

コスタは長編映画第二作『溶岩の家』以降、カーボ・ヴェルデに着想源を求め、その地で生きる人々をフィルムに収めてきた。のちに『骨』『ヴァンダの部屋』『コロッサル・ユース』と続く、カーボ・ヴェルデ移民たちが暮らすフォンタイー二ャスを撮影したことも地続きの活動だと言える。

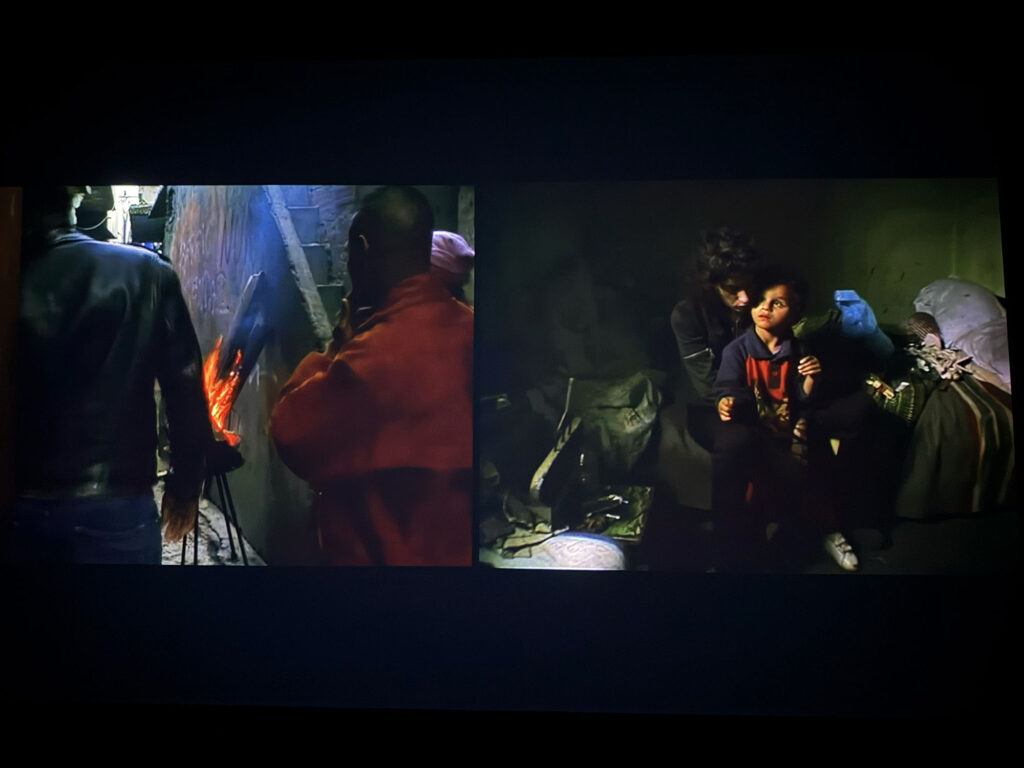

本展の《溶岩の人々》《火の娘たち(2022)》《火の娘たち》《アルト・クテロ》では、カーボ・ヴェルデで生きる人々の苦境、生きざまが、どこか信仰を思わせるほどの気高さで迫ってくる。会場内にはバロック調の音楽が流れ、深遠な歌声が轟く。

彼らが歌う歌詞は、以下から読むことができる。

https://topmuseum.jp/upload/3/5093/PedroCosta_handout.pdf

「映されている映像から、教会的な香りがするかもしれない。私の持っている神秘的な部分と、物質的なアプローチが融合している」(ペドロ・コスタ)

《火の娘たち》は、『溶岩の家』から引用されている。彼らは虚ろな目をしている。ある者はこちらを見据え、ある者は遠くを眼差し、ある者は視線を伏せている。何も口にしないが、社会に見捨てられたような、疲弊が顔に現れている。

「絵画のように見て美しいな、ではなくて。何かに関連づけて考えてもらえたら嬉しい。ここから着想して、反芻して、考えながら歩き回って、注意深く見てほしい」(ペドロ・コスタ)

表現の純度。リアリズムの力。実在の人物を撮る行為

《アルト・クテロ》2022年

《アルト・クテロ》2022年室内で佇むヴェントゥーラの姿に、カーボ・ヴェルデの風景、火山活動が重ねられている。タイトルの「アルト・クテロ」とは、カーボ・ヴェルデのフォゴ島にある地名で、カーボ・ヴェルデからの移民の過酷な生活を歌う労働歌のタイトルにもなっている。この労働歌は映画『ホース・マネー』の後半で挿入されている。本展では、ヴェントゥーラが上の空のような声で、呟くように歌詞を口にする。

表現の純度。何かを生み出し描こうとする時、その純度を問う創造主は多い。コスタの作品はフィクションであるとはいえ、実在の人物の暮らしが根底にあることは疑いようがない。革命、強制移住など、社会に翻弄されてきた人々の個人史、その在り方は作品の中枢をなしている。

監督は彼らの姿に己を重ねるのか。あるいは、生命の根源的な震えに呼び寄せられているのか。血を分けた肉身であれそうであるように、人が他者の人生を根底から生き直すことは不可能だ。ただし、想像することや愛おしむことは決して無駄ではない。

コスタは映画について、「千の手によって書かれた手紙である」と語っている。映画は、作家個人による自己完結的な表現を超越し、監督、演者、スタッフ、観客すべての人々の生が交錯しながら成り立っていく。そして共同体の記憶として、後世に受け継がれていく。映画は「手紙」となり、次世代や次なる表現者へと手渡されていくメディアなのだと。

コスタは、ヴェントゥーラを友人であり、俳優であり、脚本家であり、共同制作者だと呼んだ。大切な存在に触れるようにヴェントゥーラについて話す、その表情は忘れがたい。

スクラップブックに残されたペドロ・コスタの着想源

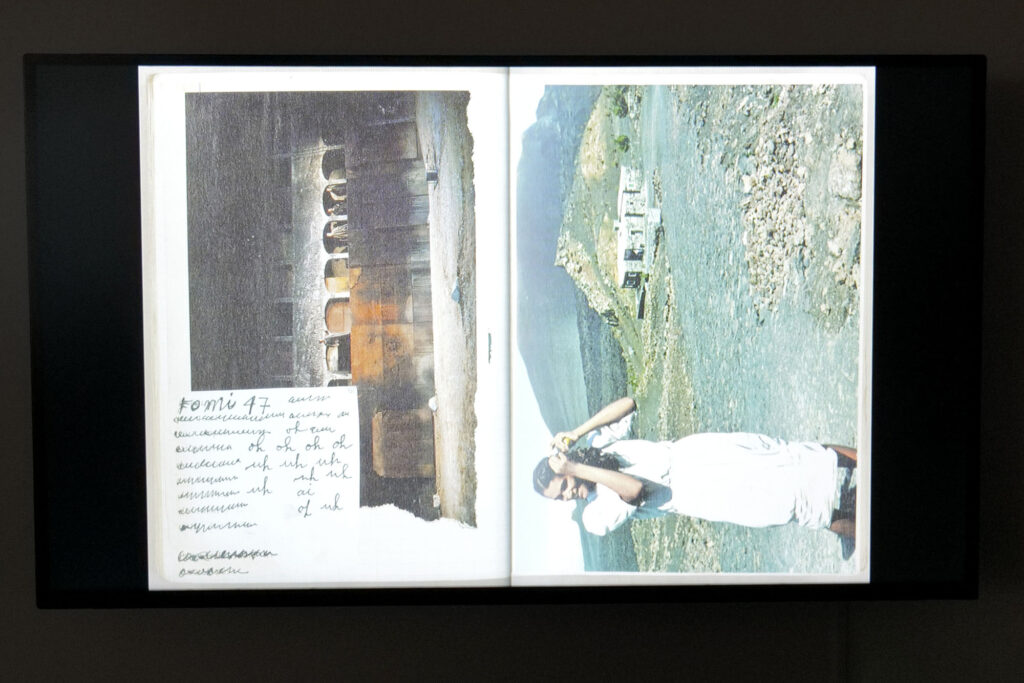

会場の入り口に、『溶岩の家』制作にあたってコスタが着想源とした、写真や絵画、記事、手紙、落書きなどが収められたスクラップブックがスライドショーされている。コスタは制作当時、このスクラップブックをお守りのように携え、撮影に臨んでいたという。その存在を次のように語っている。

スクラップブックの個々のイメージにはそれ自体に価値はありません。映画の準備のために役立つものだとは思います。

(中略)

ひとつひとつの色や輪郭、質感といったもの以上に重要なことがあります。それはスクラップブックの「全体」です。映画におけるモンタージュは、二つのイメージのなかから三つ目の新しい神秘を生み出すものだと思うのですが、この本も同様に、完成した映画のイメージを共有するという以上に、イメージ同士が重ねられ、その結びつきのなかに想像もしていなかった神秘的なものを見出すことこそが重要なのだと思います。

(『ユリイカ 2020年10月号』青土社 2020年)

いくつものイメージの断片、言葉が置かれる中、そのあわい、余白に漂うものが、新しい発想をつれてくる。頭で解読できるものでなく、イメージや言葉の間をたゆたいながら、粘り強く待ち、立ち現れてくるもの。

こうした手法を取り入れた代表的な作家に、ジャン=リュック・ゴダールがいる。ことに最晩年の傑作『イメージの本』以降、『遺言 奇妙な戦争』『シナリオ』は、イメージを源泉とした作風で一貫している。真の遺作とされる『シナリオ』では、ゴダール自身の手により制作されたイメージボードが画面に登場するとともに、イメージボードを介して共同制作者へ創作意向を伝え、指示する場面もある。イメージの担い手たちは、あえて着想の結び目をつくらないことで、余白から浮上する神秘に触れる瞬間がありそうだ。

なお、今夏に新宿で開催されたゴダール展は「生きた上映」とされ、この度のコスタ展と響き合う内容だったと言えるだろう(コスタは来日期間中にゴダール展を訪れている)。

関連記事:ゴダール『イメージの本』への応答。映画、戦争、創造の思索に触れ、真の遺作『シナリオ』へ

社会との接続が深いコスタの作品だが、より個人の内奥に迫る作品も制作している。《ジ・エンド・オブ・ア・ラブ・アフェア》では、ベッドの脇に立ち、男性が窓際を見据える、ワンカットで構成された7分の作品だ。同名のビリー・ホリデーの楽曲に触発され、誕生したという。男性の表情、窓から差し込む光、椅子、手、タイトル、音楽と交感を続けていると、より個人的で豊かな情景が浮かび上がる。

アート業界への疑問。失われた映画。生まれゆく映画

本展はホワイトキューブを脱し、展示空間を真っ暗闇にするなど従来の展示の再構築に挑んでいる。コスタは「美術館には無駄が多い。アートに付属する領域に無駄がある」と語り、美術館に良い印象を抱いていない。美術館にとどまらず、芸術を取り巻く諸問題に切り込むような、コスタの示唆に富んだエピソードを紹介したい。

『コロッサル・ユース』の撮影時、コスタがヴェントゥーラと車で移動していると、リスボンの街中にある美術館を見て、ヴェントゥーラが「僕がつくったんだ。5年間通って建てた」と口にした。コスタが「中に入ったことがある?」と聞くと、答えは「No」だったという。

「ある意味想像通りの答えでした。世の中には一度も美術館に足を踏み入れたことのない人は存在します。私たちが美術館に入ると、受付の方がヴェントゥーラに『ここはあなたが来るようなところではありません。あなたが行くのはバーじゃないでしょうか?』と口にしました。私はチケットを購入し、二人で展示室に入りました。受付の方は驚いていました。

展示室にはエジプト文明から現代まで、さまざまな作品があり、見応えがありましたが、私は映画を撮る者として、ヴェントゥーラの顔をずっと見ていました。彼の目が何を追っているのか見つめていると、彼は壁と床を見ていました。

展示を観終わった後、『どうだった?』と問うと、ヴェントゥーラは『メンテナンスがなっていないな』と答えました。彼にとって絵画を見るのは初めてだったので、『絵画を見てどう?すごい?』と聞くと、こんな答えが返ってきました。『まぁまぁだね。それより僕のつくった壁、どう思う?』

芸術的な素養がなく、芸術や音楽に触れる機会がない人でも感情があります。芸術的な、何か崇高なものを持っています。現代は限られた人だけが、芸術的な経験をするということが起きています」

(ペドロ・コスタ 以下同)

当然ながら、人々と芸術の関わりは国や地域によっても異なる。けれど、芸術が高尚なものとして特定層にのみ届けられるという事象は、少なからず共通して起こってきたのではないか。さらに、コスタは現代美術に対しても問題提起をする。

「多くの現代作家は対立を避け、現実から目をそらしていると感じます。リサーチし、対立を見つめる力が必要です。忍耐を持って見つめてほしい」

そのためには行動すること、批判をすることが必要だとコスタは訴える。前提として必要になるのは、個々の自立だろう。洪水のような同調圧力や承認欲求から自らを解き放ち、自身の源泉を探究し、核に還っていかなければならない。それは、芸術に向き合う姿勢にも当てはまる。コスタの作品、言葉には、創造の原点に立ち返る手がかりが随所に潜んでいる。

「私が紡いでいるのは断片的なもの、皆さんの感性に触れて、皆さんが収集し、関連づけて編集をしてほしい」

また、苦境を生きる人々の生活を伝える本展は、自らの暮らしを振り返り、視野を広げ、世界について考えるきっかけを与えてくれる。コスタは、「ささいな、慎ましやかな、見向きもされない人々の生活を描くことに魅せられてきた」という。おそらく、そこに神秘の片鱗を見るのだろう。彼は自らを古典派と呼び、失われてきた映画、文化に思い馳せ、「小津、成瀬作品で見られた謙虚さ。今、そんな人はどこにもいない」と嘆息する。

「私はオランダの風景画、農作業をする人々の姿に影響を受けてきました。人々が十分に完結した生活を送っていた時代があります。現代は環境汚染が進み、呼吸もできなくなり、世界では泳げる川が少なくなってきています。私たちは一体何をして、こんなことになってしまったのでしょうか。今、虐殺、戦争が起こっています。でも、希望がないわけではありません。地域の市民、世界の市民として、批判精神を持って自分のできる範囲で行動していただきたい」

本展は12月7日(日)まで。11月27日(木)からは、東京都写真美術館1階ホールでペドロ・コスタの映画作品の特集上映が始まる。コスタが紡ぎ出した空間、作品に没入し、どのようなインナービジョンが生まれるのか、ぜ会場で体感を。

参考文献:

「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」図録

『ユリイカ 2020年10月号 特集=ペドロ・コスタ ―『血』から『ヴァンダの部屋』『コロッサル・ユース』『ホース・マネー』、そして『ヴィタリナ』へ』青土社 2020年

ペドロ・コスタ

1958年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン大学で歴史と文学を学び、映画学校では詩人・映画監督アントニオ・レイスに師事。1989年の長編デビュー作『血』がヴェネチア国際映画祭で注目を集め、その後『骨』(1997)や《ヴァンダの部屋》(2000)で国際的評価を確立。カンヌ国際映画祭やロカルノ国際映画祭など受賞歴多数。『ホース・マネー』(2014)でロカルノ国際映画祭最優秀監督賞を受賞。『ヴィタリナ』(2019)はロカルノで金豹賞を受賞。アントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』に着想を得て制作した短編ミュージカル映画『火の娘たち』(2023)は第76回カンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映され、各国で高い評価を得ている。

展覧会情報

| 「総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」 会期:2025年8月28日(木)~12月7日(日) 開館時間: 10:00~18:00(木・金曜日は20:00まで) 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館) 会場: 東京都写真美術館 B1F 展示室 Webサイト: https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5093.html |