画家パウル・クレー(1879〜1940)というと、その瞑想的で独自の作風、また、彼が残した神秘的な言葉から、孤高の作家という印象を抱く人は多いだろう。けれど、クレーは同時代の作家たちとの交友が深く、また絵画の構造を重んじ、明確な意図をもって画面に向かう地に足のついた作家でもあった。

クレーと周辺作家たちの作品を堪能できる展覧会・静岡市美術館開館15周年記念「パウル・クレー展 創造をめぐる星座」が8月3日(日)まで開催されている。愛知県美術館、兵庫県立美術館に続く巡回展で、静岡市美術館が最終会場。本展ではクレーと同時代の作家たちによる約110点の作品を目にすることができる。同時代の作家や社会動向に目を向けながら、クレーの画業を追いかけたい。

(楡 美砂)

画家を志し、ドイツ・ミュンヘンへ

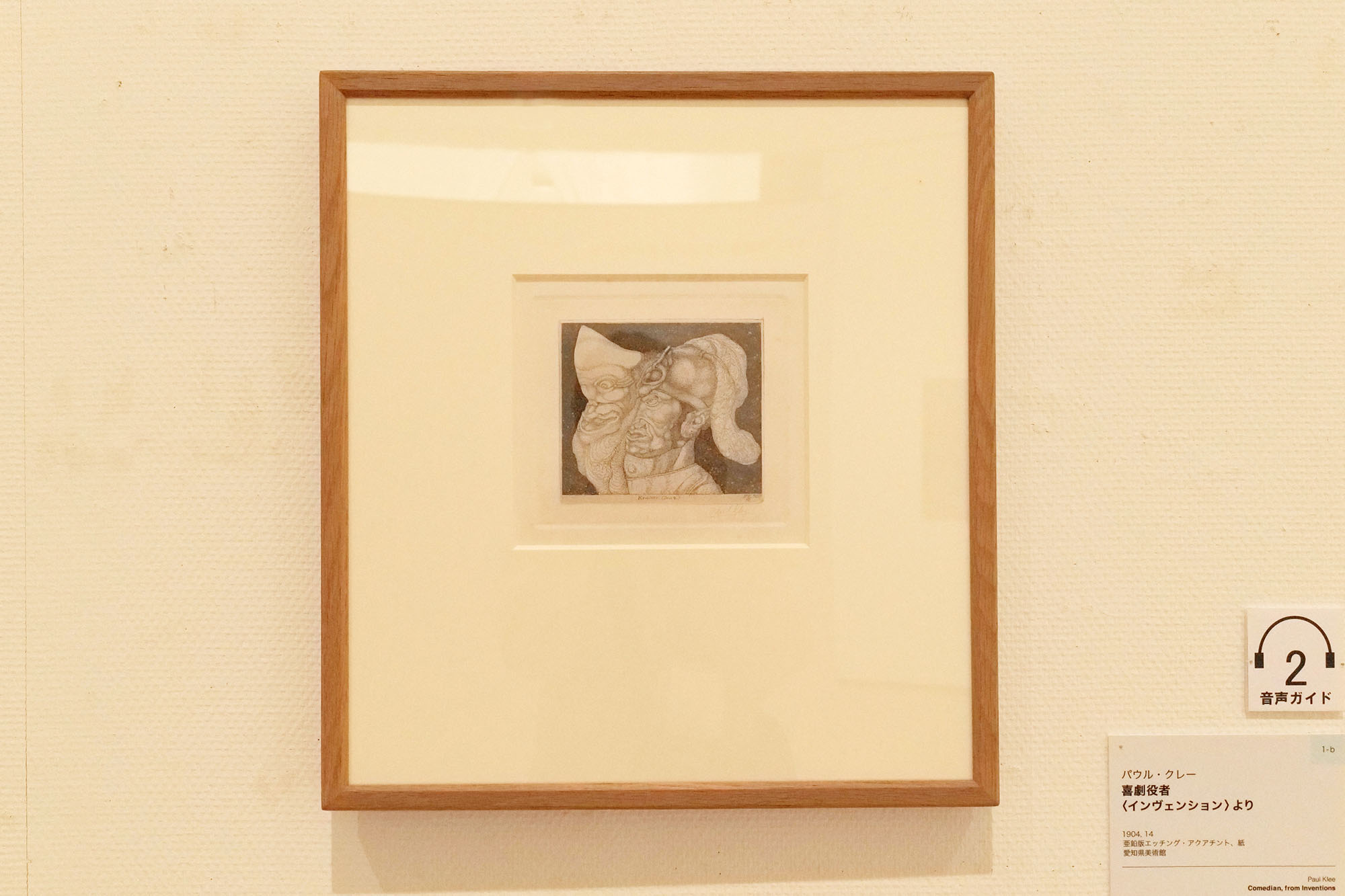

1879年、スイス・ベルン近郊で生まれたクレーは、幼い頃から文化的な才能を発揮していた。ヴァイオリンを嗜み、詩や小説を書き、そして絵画に打ち込んだ。音楽家か、詩人か、画家になるか悩み、画家を志すことを決意したクレーは1898年10月、ドイツ・ミュンヘンへ留学する。私設の美術学校を経て、ミュンヘン美術アカデミーに入学するが、一年も経たないうちにアカデミーを去り、ベルンに戻ることになる。色彩を用いた絵画的表現は、クレーにとって困難で、より単純な表現として線のみで描いた10点組の版画作品〈インヴェンション〉の制作に取り掛かる。本作をミュンヘン分離派展に出品し、クレーは芸術家としての活動を始めることになる。

初期の頃に描かれた銅版画作品《喜劇役者》は、微細な黒の線で仕上げられている。クレーの代表的な作風からはかけ離れて見えるが、喜劇役者の仮面と素顔の二面生、線の鋭さなど、クレーがのちに打ち込む構造的に対象をとらえる視点が感じ取れる。

クレーはミュンヘンで生涯の伴侶となるピアニストのリリーに出会い、1906年にミュンヘンに移住し、結婚生活を始める。結婚する一年前、クレーはパリへ旅行し、その期間にさまざまな展覧会にて芸術的な刺激を受ける。その際に、ジェームズ・マクニール・ホイッスラー(1834〜1903)の回顧展を訪れた。

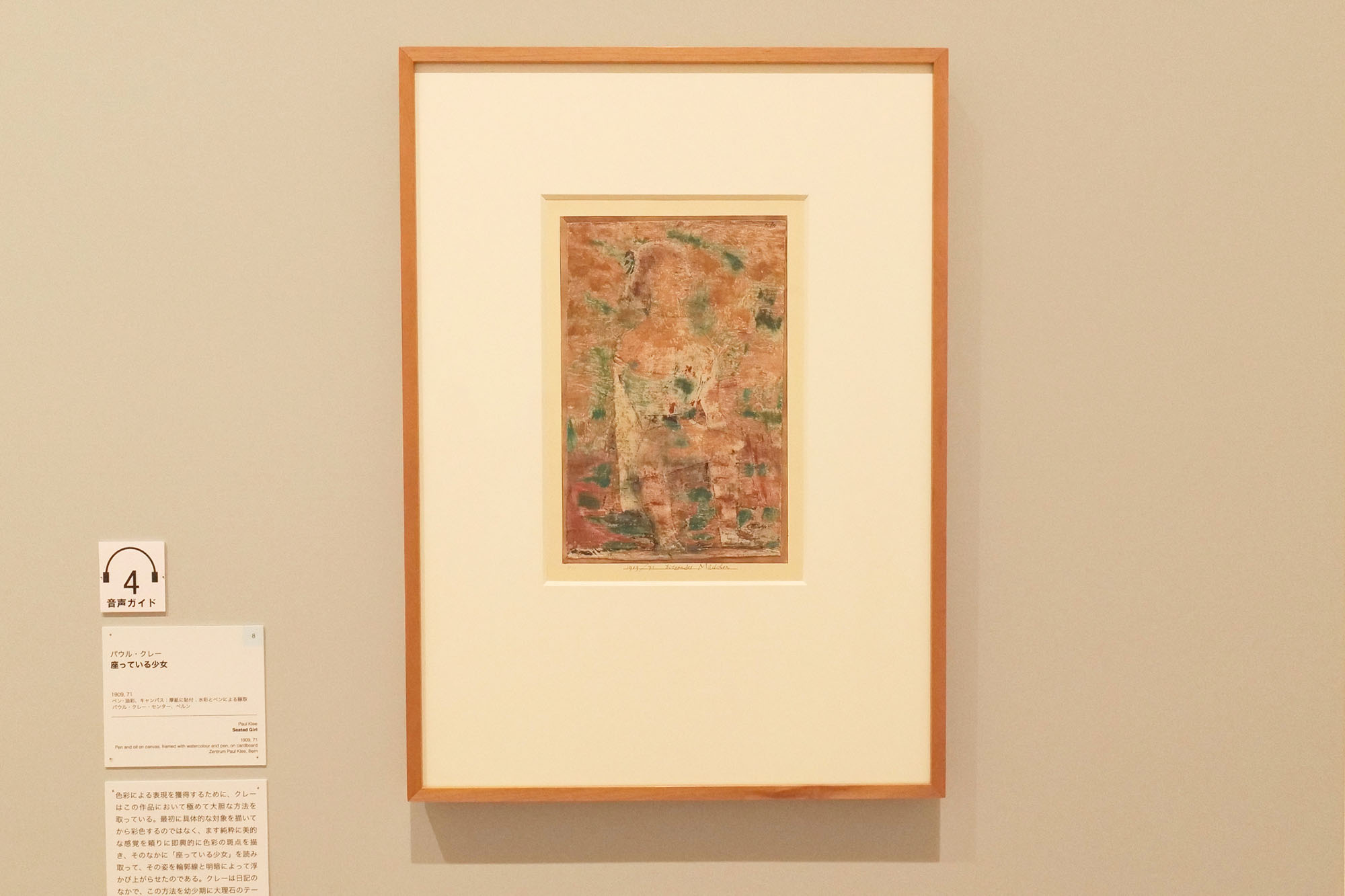

本作は、妻リリーの姿を描いた作品で、その横顔の捉えた方にホイッスラーが母を描いた作品《灰と黒のアレンジメント 画家かの母の肖像》と構図が似ていると見る向きがある。

画面の中の明暗の関わり、トナリティ(色調)を巧妙に描いたホイッスラーの作品に、クレーは印象主義に通じる色彩を見ていたようだ。光の捉え方、独立した諸要素が滑らかに移りゆく表現を高く評価していた。また、光により形が膨張して見えたり、平衡が楕円に見えたりと、変化する現象を、クレーは「光のフォルム」と呼んだ。こうした表現を実現するために細部を正確に描写しつつ、少ない線に全感覚を集中させ、印象をとらえようと試みる。

本作《座っている少女》では、色がかろやかに散りばめられ、最小限の線で女性の姿を現し出している。

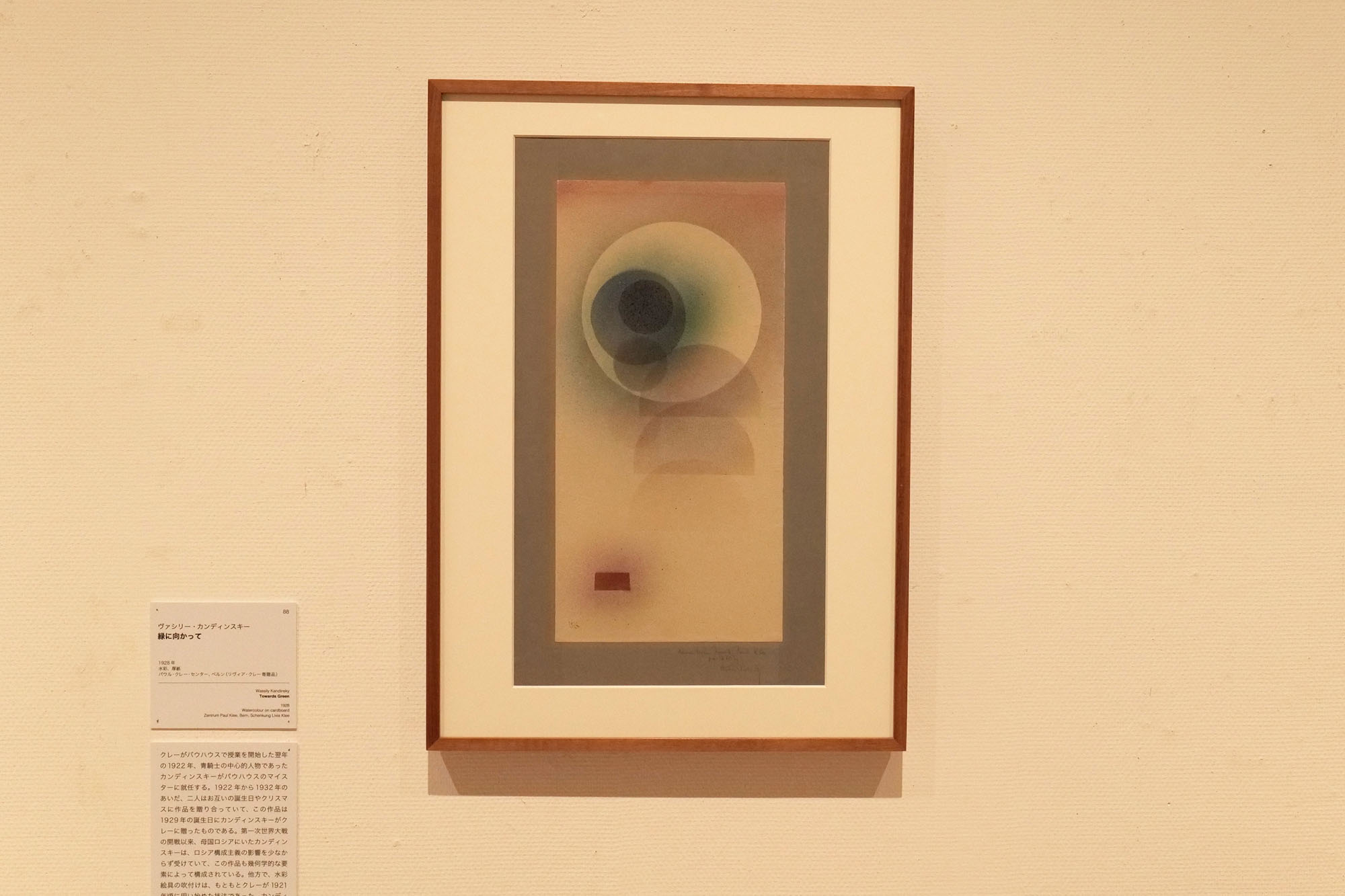

クレーとのちに出会い、生涯の友となるロシアの作家ヴァシリー・カンディンスキー(1866〜1944)はクレーより少し早い1896年にミュンヘンへ向かった。二人とも同時期にミュンヘン美術アカデミーに入学し、早々に見切りをつけているなど共通点は多いものの、初期の頃は二人の間に交流はなかった。カンディンスキーが早々にミュンヘンで活動する先鋭的な作家たちと交流し、組織を結成して作家活動に取り組んだのに対し、クレーは限られた人間と交流し、また巨匠たちの作品と深く向き合いながら制作に取り組んでいた。

また、二人の作風の違いに着目すると興味深い。クレーが線から光、色へと移行したのに対し、カンディンスキーは初めから色彩に向かった。カンディンスキーは1902年に木版画を制作し始め、ミュンヘン滞在中に全版画作品の大半を描いた。木版画では色を彫り、線は指示板が担う。メルヘンな作風の中、輪郭線と背後の黒が強い存在を放つが、その黒には手が加えられていないという点に着目しておきたい。

1911年、「カンディンスキーが、新しい芸術家の共同体を招集しようとしている。個人的な交流を通じて、私は彼に確実でより深い信頼を覚えた」とクレーは日記に記している。友人を介してカンディンスキーと接点を持ったクレーは、自然な流れで当時カンディンスキーが創設した「青騎士」に加わり、共に活動を始める。青騎士は、カンディンスキーとフランツ・マルクが中心となり活動した新しい芸術運動で、美術、文学、音楽など芸術全般を扱う文化誌の名称でもあった。

カンディンスキーは一般に抽象画の創始者の一人として広く知られている。1908年、ミュンヘン郊外のムルナウに滞在し、カンディンスキーは数多くの風景画を描く。その頃から色彩、形が組み合わさり、一つの全体を生み出すような抽象画に打ち込み始める。

当時は、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックにより生み出されたキュビスム(対象を幾何学的な図形に分解し、多角的に捉え直すこと)の動向が強まっていた。第1回青騎士展にも出展したキュビストのロベール・ドローネーの作品は、クレーがキュビスム的、また、色彩表現に向かう後押しをしたと見られている。

異なる色で配色されたフォルムが組み合わさり、一つの光景が成立している。隣に類似した色が置かれず、鮮やかな色、フォルムの流線は女性や風景を形作りながら中心に集まり、画面に流れを生んでいる。

こちらの作品では、どこかドローネーに通じるキュビスム、色彩のアプローチを見ることができる。タイトルによると三人のアラビア人が描かれていると受け取れるが、葉巻やパイプをくわえて陽気に集う人物たちは、クレー、アウグスト・マッケ、ルイ・モワイエを表しているのではないかという見方もある。

1914年4月7日から19日までの間、クレーはマッケ、モワイエと三人の家族とともにチュニジアに滞在した。中東のアラブ文化との出会いを求め、クレー自ら友人に声をかけて実現した旅だった。

それはとても深く、やわらかに私の内側へと染み込んでいく。勤勉に励むこともなく、私はそれを感じて、はっきりと確信する。色彩が私を捉えたのだ。私が色彩を掴まえようとする必要はない。色彩がずっと私を捉えて離さないことが、私にはわかる。この幸せな時間が意味するのは、私と色彩はひとつということ。私は画家である。

この言葉はチュニジア滞在中にクレーが日記に残した言葉として有名だが、画家が自らの日記をのちに編集している点をふまえ、現在はすでに色彩との邂逅は済んでいるという見方が通説となっている。クレーはチュニジア旅行に向かう直前にマッケ宅を訪れている。「色彩のアウグスト」と称されるマッケの作品を観たことが、彼の色彩に影響を与えたことも考えられる。

本作は油彩で描かれており、水彩中心だった同時期の中では珍しい作品。一見グリッド構造の抽象画に見えるが、タイトルに「ハマメットのモティーフについて」とあり、チュニジアの都市ハマメットの風景が起点になっていると見られている。「モスクのあるハマメット」という作品から転換した作品と考えられており、モスクのフォルムは描かれていないが、前方の丘陵のような坂や、モスク下の植物と見られるモティーフは中央やや上部の点々に現れている。

しかし、クレーやカンディンスキー、マルク、マッケたちが抽象画に取り組むさなか、彼らは突如離散することになる。1914年6月28日、サラエヴォ事件が発生し、第一次世界大戦が開始したのだ。

第一次世界大戦の勃発。友の死

ドイツ・ランツフートの徴兵中退のクレー(後ろから2列目 中央)1916年

大戦開始時、クレーは中立国スイス・ベルンに帰省中だったが、ロシア国籍のカンディンスキーはドイツ国内で敵国人であり、早期に脱出を目指した。スイス経由でロシアへ向かう際、クレーに手助けを求める手紙を送っているが、クレーは手紙で次のように返しており、戦争を幾分楽観的に捉えていることがわかる。

「ドイツの国家的高揚が、私たちに再び好機をもたらさないとも限らないではないか。近年の抑圧的な状況のなかでは、そのための活力が足りていなかったのだ。」

こうした捉え方は、労働者よりむしろ知識人や学生に多かった。戦争が、経済・社会の閉塞感を打破し、偉大な母国を示す崇高な行為として受け止められていたのだという。そうした風潮も後押ししてか、マルクとマッケは、すぐに従軍を志願した。奇妙な高揚の中で始まった戦争のさなか、9月26日にマッケが戦死する。マッケの死に直面し、クレーは考えを改めるに至る。

だが実際のところ、目下私たちは極めて淡い期待のなかで、ひどい仕打ちを受けている。(中略)いまや私たちはアウグスト・マッケを失わなければならなかった。

(パウル・クレーからフランツ・マルク宛の手紙 1914年10月17日)

(右)パウル・クレー《深刻な運命の前兆》1914年 パウル・クレー・センター、ベルン

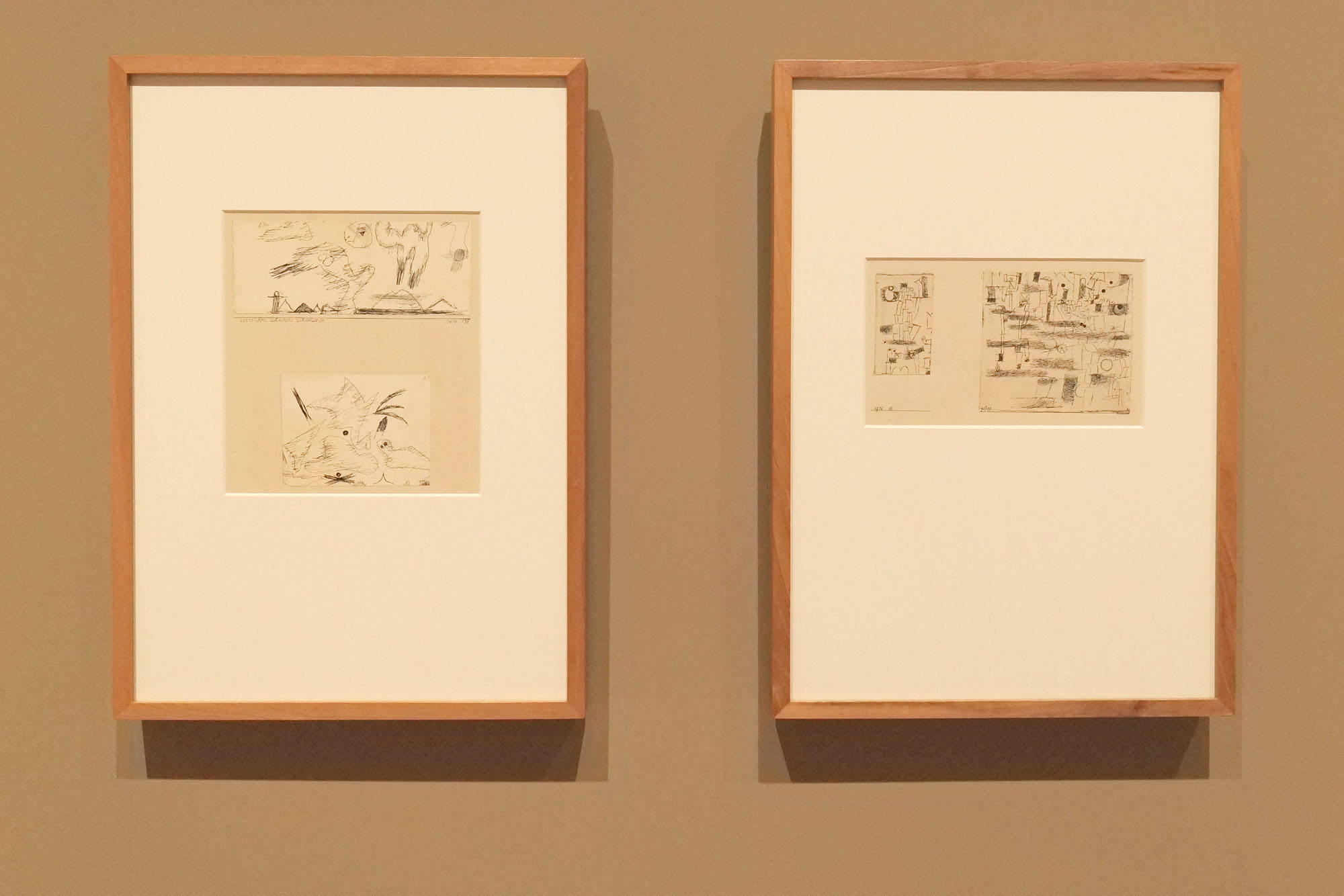

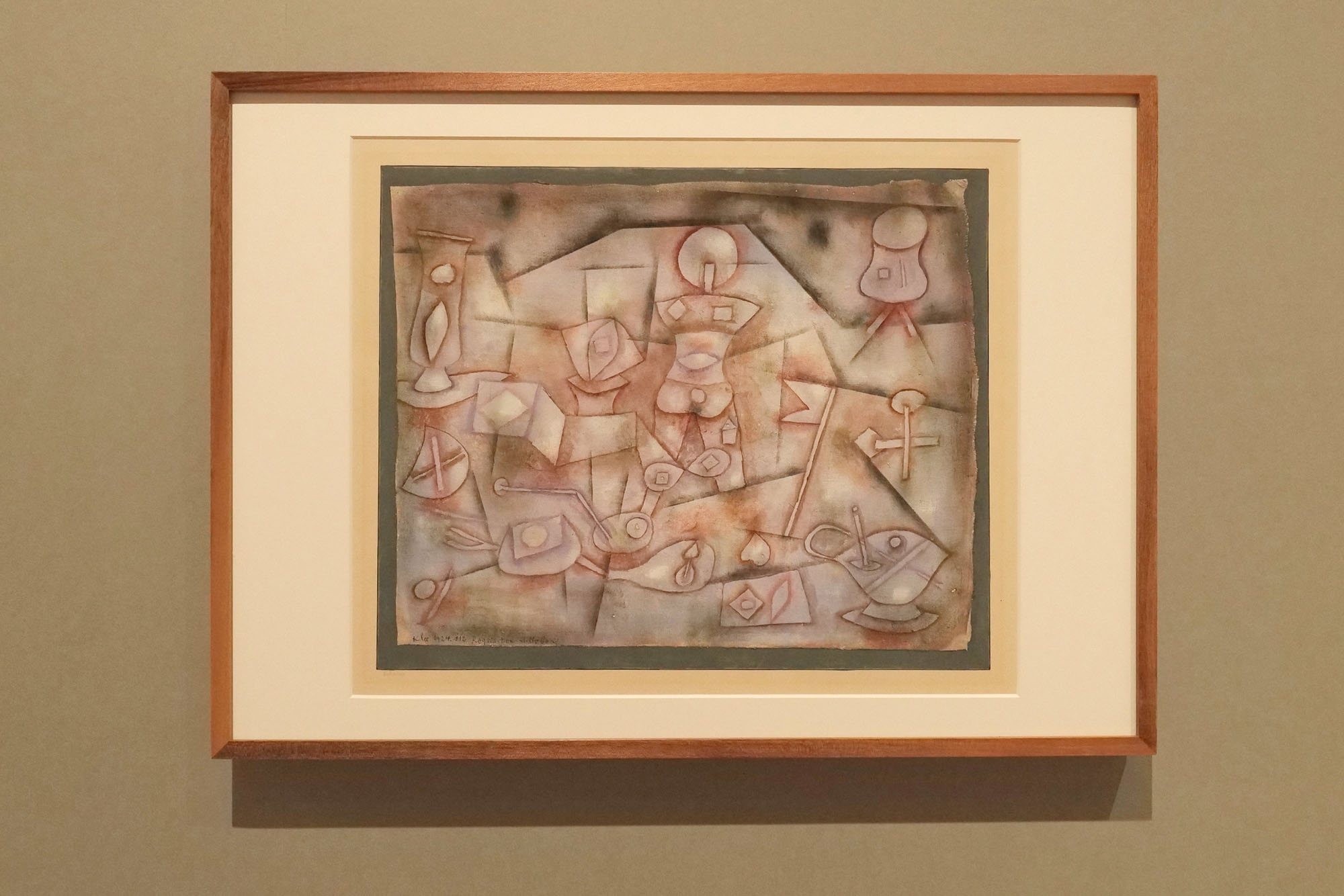

戦時中に描かれた作品は色彩を失い、不穏な、殺伐とした空気が漂う。《深刻な運命の前兆》では、キュビスム的に描かれたフォルムが分解され、分断された画面が左側に配されている。《沈む世界が霧を覆う》は人体が分断されたようなフォルムが並べられている。

フランツ・マルクによる本作は、形式化された背景に赤と黒のバイソンが印象深い作品だ。どこかものものしい雰囲気が漂う。対象は部分的に幾何学的に変換されているが、その具体性は維持している。マルクは自然や動物を数多く描き、対象を通して世界を見つめた。そして個々が呼応しながら全体が調和し、一体化することを目指した。

戦争に対し最後まで理想を抱き続けたマルクは、物質主義的な世界が戦争により破滅し、「偉大なる精神的なものの時代」が到来すると考えていた。この戦争は「ヨーロッパの内戦であり、ヨーロッパの精神の内側に潜んでいる眼に見えない敵との戦いである」と戦場から妻マリア宛に送った手紙に記している。

精神を重んじる理想的な世界を目指そうとしたとはいえ、内的な戦争と目の前で起きている戦禍は、同じ次元で語るには限界があるように思える。戦争はどこまでも外界から迫り来る現実であり、命を脅かす脅威だ。マッケの思想を慮っても、彼の精神、肉体、現実の惨状がどこまで接続していたのか、推し量るのは容易なことではない。

1916年3月4日、マルクはフランス北東部で戦死した。

ダダイスム。シュルレアリスム。クレーに寄せられた熱視線

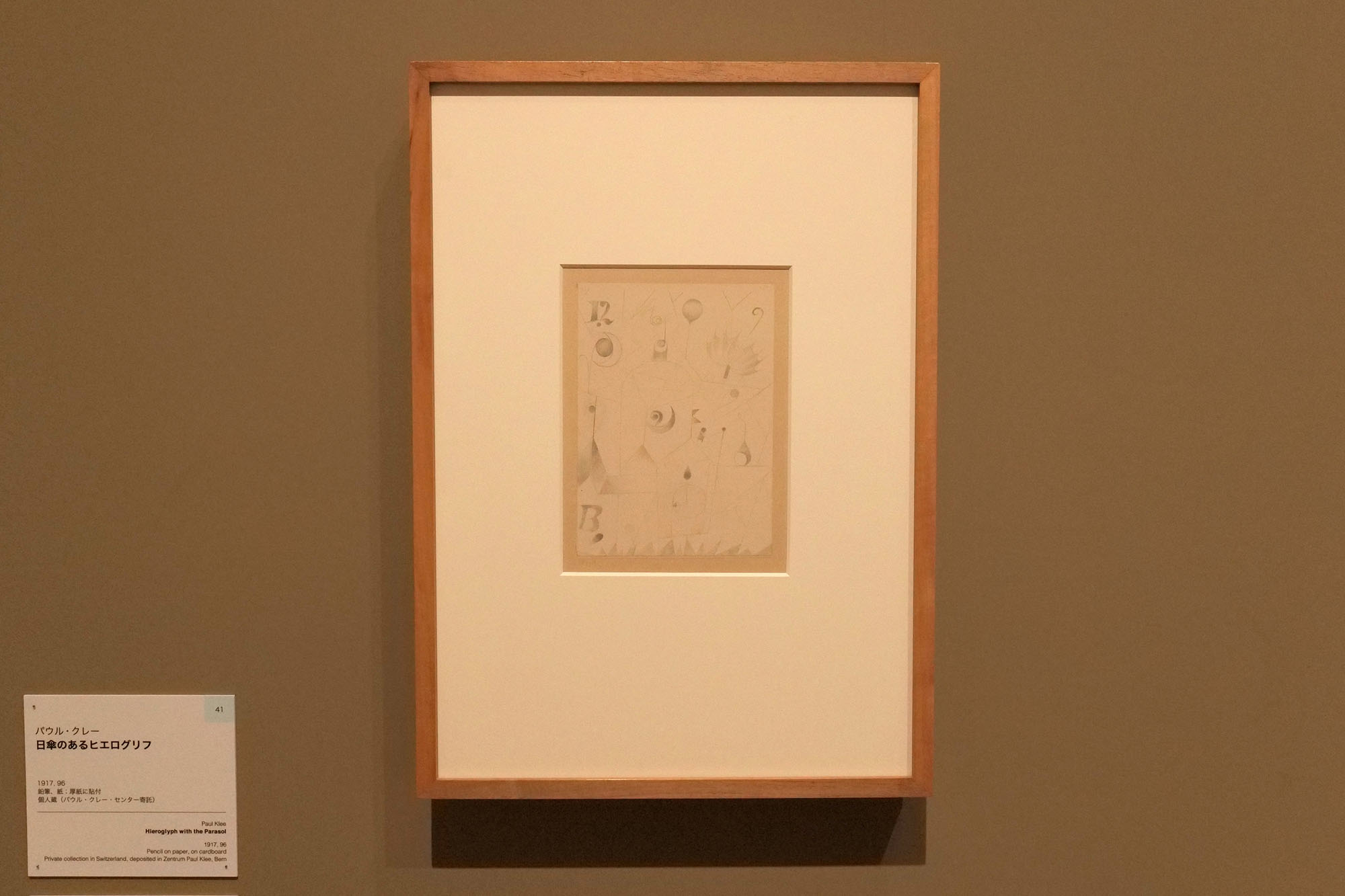

線や色彩を追求する延長で、クレーは文字にも関心を寄せた。本作には、エジプトの古代文字ヒエログリフが描かれている

クレーが従軍中の1916年3月から1918年12月の期間、表現主義の作家としてギャラリー展示、大規模な回顧展の開催、書籍の発行など、クレーは作家としての評価を急速に高めていった。

大戦のさなかである1916年、スイス・チューリッヒにおいてトリスタン・ツァラを中心に起きた既存の秩序に反抗する芸術運動ダダイスム。そして、ダダイスムの流れを継承し、1924年にアンドレ・ブルトンによりフランスで起きたシュルレアリスム。クレーはその中心的な作家として活動しなかったものの、決して少なくない影響を与え合い、同時代を駆け抜けた。

特に、シュルレアリスムの作家など、前衛芸術を追求した作家たちに、クレーは深い霊感を与えている。機関紙『シュルレアリスム革命』第3号には、クレーの作品4点の図版が掲載された。また、シュルレアリスム運動に参加した画家アンドレ・マッソンは、1922年後半に『カイルアン あるいは画家クレーの物語』(ヴィルヘルム・アイゼンシュタイン 1921年)を手にし、急いでジュアン・ミロに見せに行ったと回想している。

会場では、ジョルジョ・デ・キリコや、マックス・エルンスト、ジュアン・ミロなどの作品も展示されており、クレーと周辺作家たちとのつながりに思い馳せることができる。

バウハウスのマイスターに。自然の形態を追求

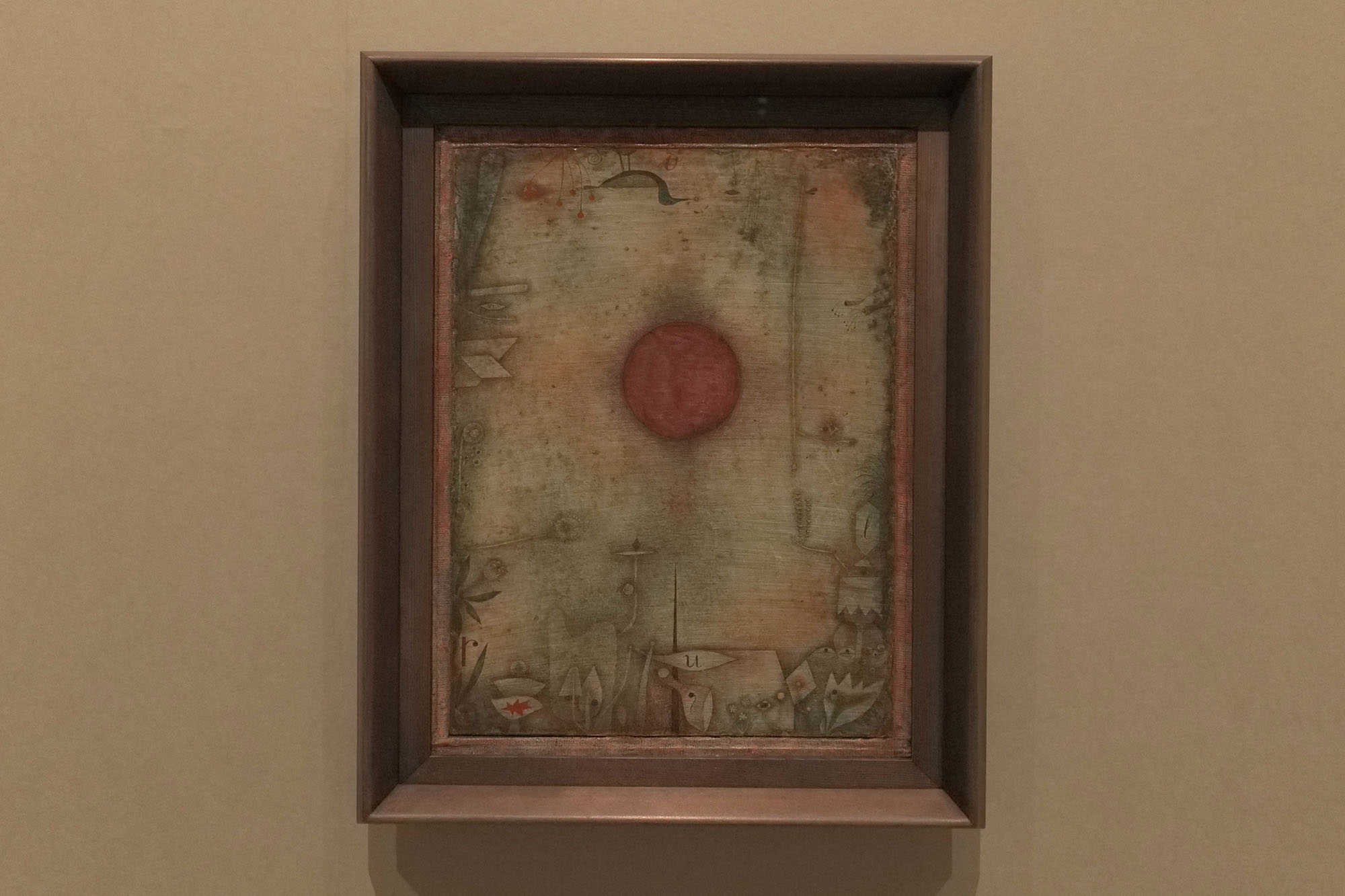

中央に太陽。周辺に植物や鳥が見られ、光合成などの生理学的な機能が表現される

1920年10月、クレーのミュンヘンの自宅に一通の電報が届く。1919年にヴァイマルに設立したバウハウスの初代校長グロピウスから、クレーを教師の「マイスター」として招聘したいという内容だった。クレーはこれを受け、1921年にヴァイマルへ移住する。

バウハウスはドイツ語で「建築の家」を意味する。グロピウスは「あらゆる造形活動の最終目標は建築である」とし、建築家、画家、作家などの芸術家が協働してその実現のために取り組む共同体を目指した。

(右)リオネル・ファイニンガー《夕暮れの海Ⅰ》1927年 愛知県美術館

グロピウスはバウハウス設立時に「幾多の手工芸者たちの手によるその建築は、いつの日か、来るべき新たな信念の結晶的な象徴として、天に向かって立ち昇るだろう」と宣言した。ここに見られる「結晶的」という言葉は比喩にとどまらない。自然界の混沌とした物質が秩序だった構造となる結晶に、芸術的な構造に通ずる秩序を探ったと考えられている。

結晶的な表現を画面に巧みに表現した作家にリオネル・ファイニンガーがいる。夕暮れの景色を描いたこれらの作品も、対象が直線や円に還元され、凍結されたかのように結晶化されている。

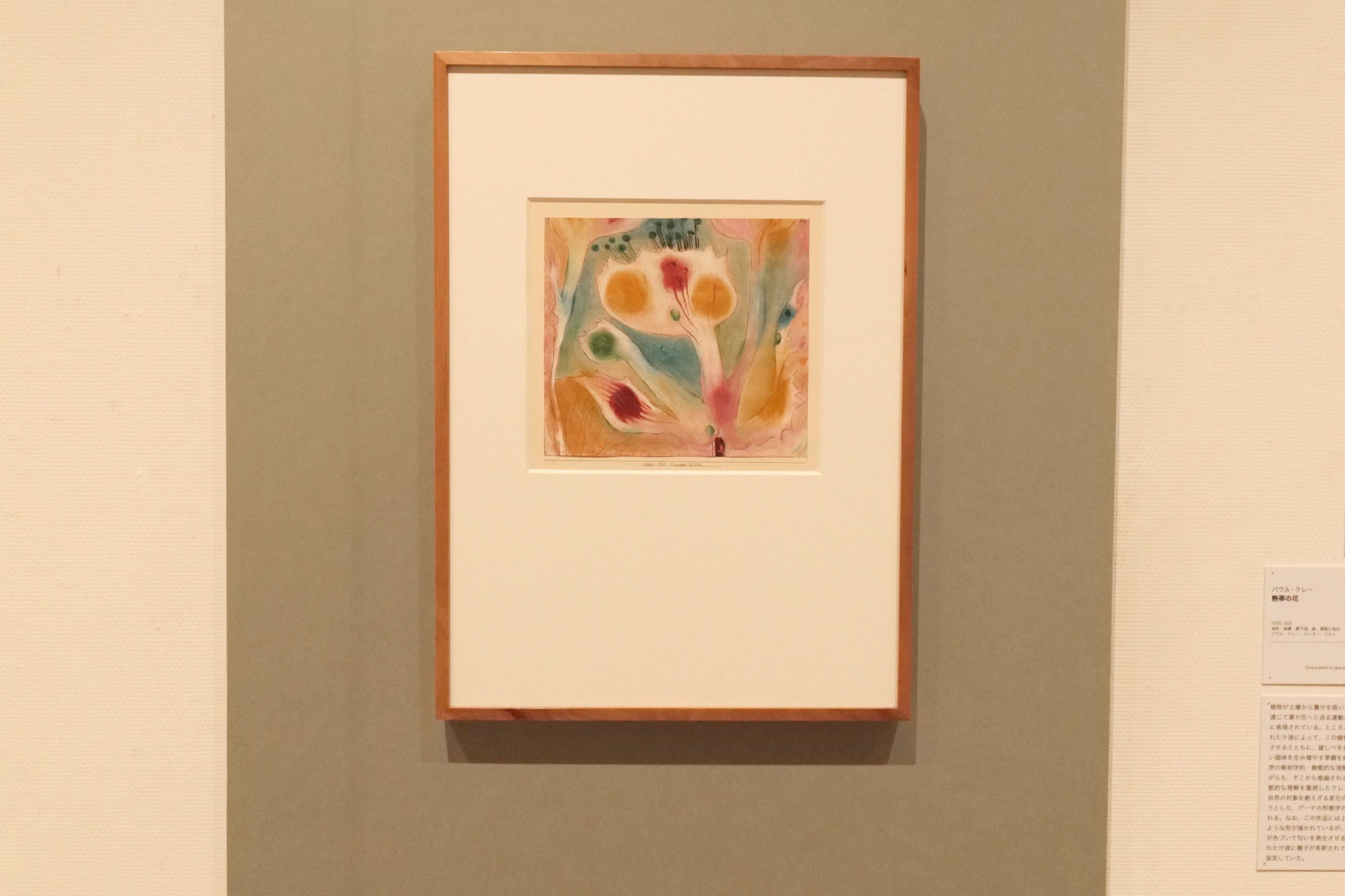

バウハウスのマイスターに就任する前後から、クレーが追求したテーマの一つに「自然の形態」がある。視覚的な花の姿を剥がし、地中から養分を吸い上げ、花や葉へ送り届けようとする運動が躍動的に描かれている。

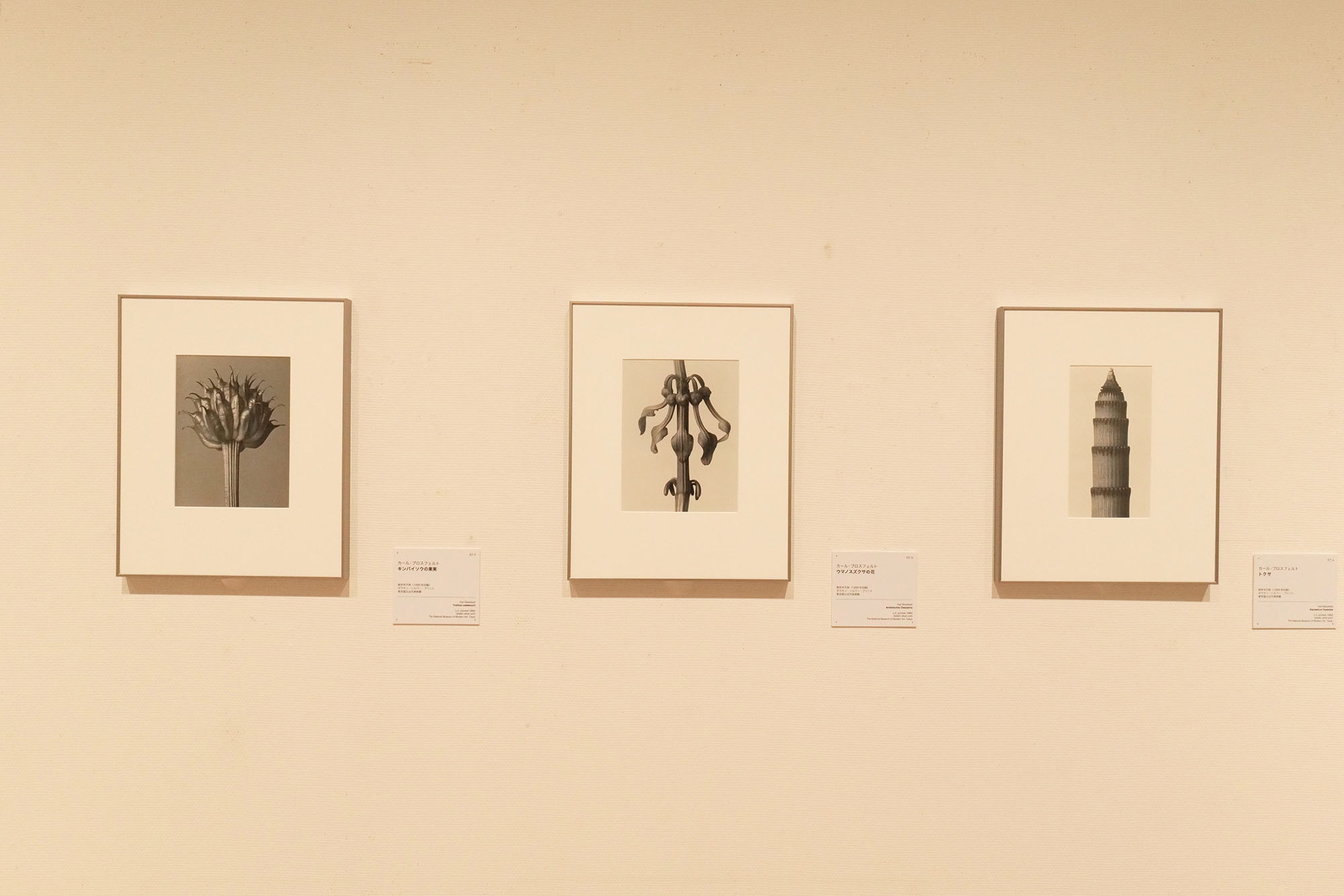

バウハウスで展示され、クレーが深く関心を寄せた

さらに興味深いのは、バウハウスに入学した女性を対象に、織物工房の授業をクレーが非公式で担っていた点だ(のちに正式に担当)。先進的な建築学校であったバウハウスだが、男性と女性の仕事は区別されるべきという考えが根強かった。女性たちが学べる授業は限られており、織物工房は彼女たちの受け皿になっていたという。色彩の配置、組み合わせの原理などを教えたクレーの授業は人気が高く、途絶えると再開を求める声が上げられた。

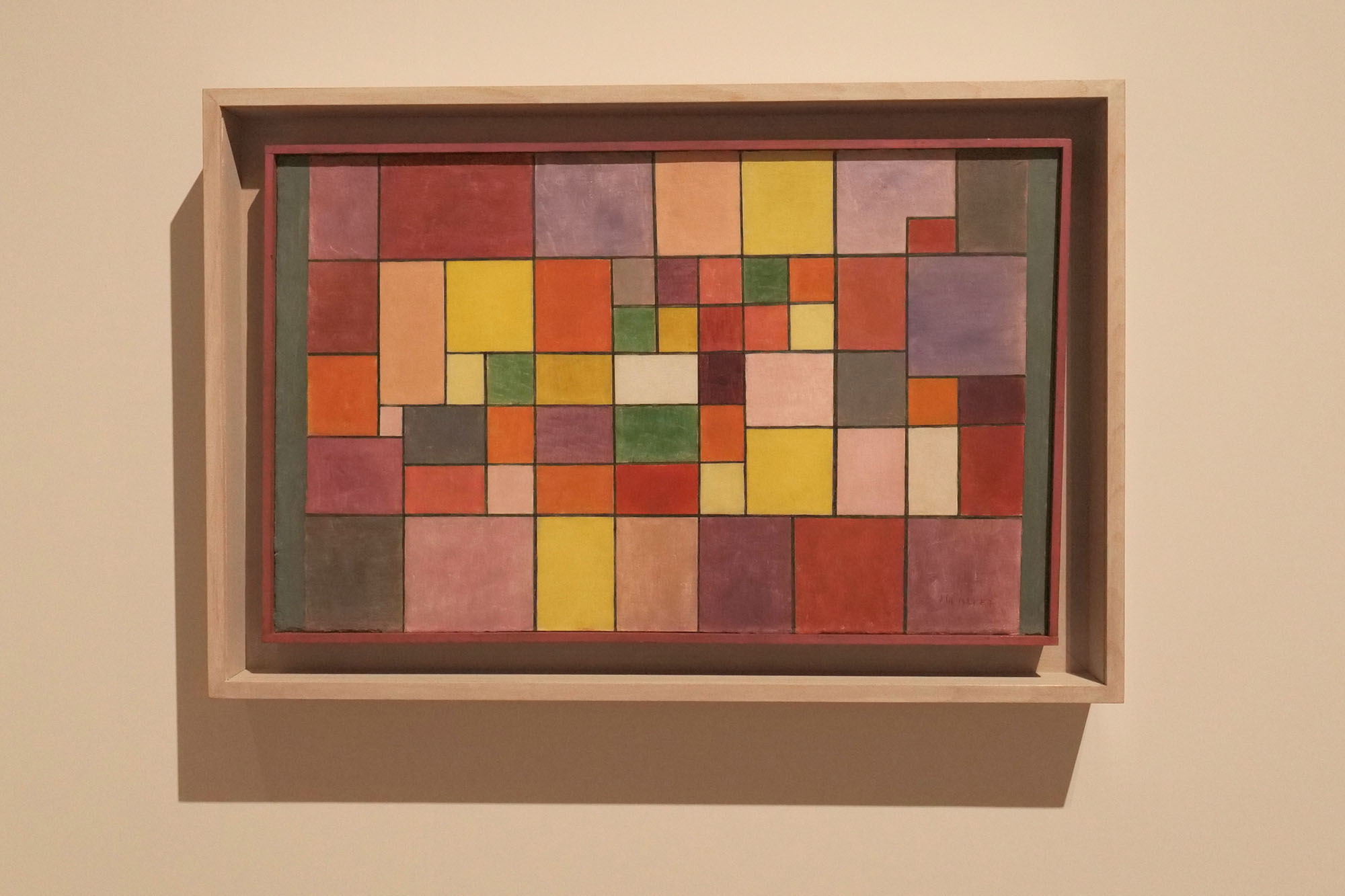

クレーが「方形画」を描き始めるのも同時期で、画家自身も織物の構成的な要素が方形画の探究を後押ししたこととが想像される。

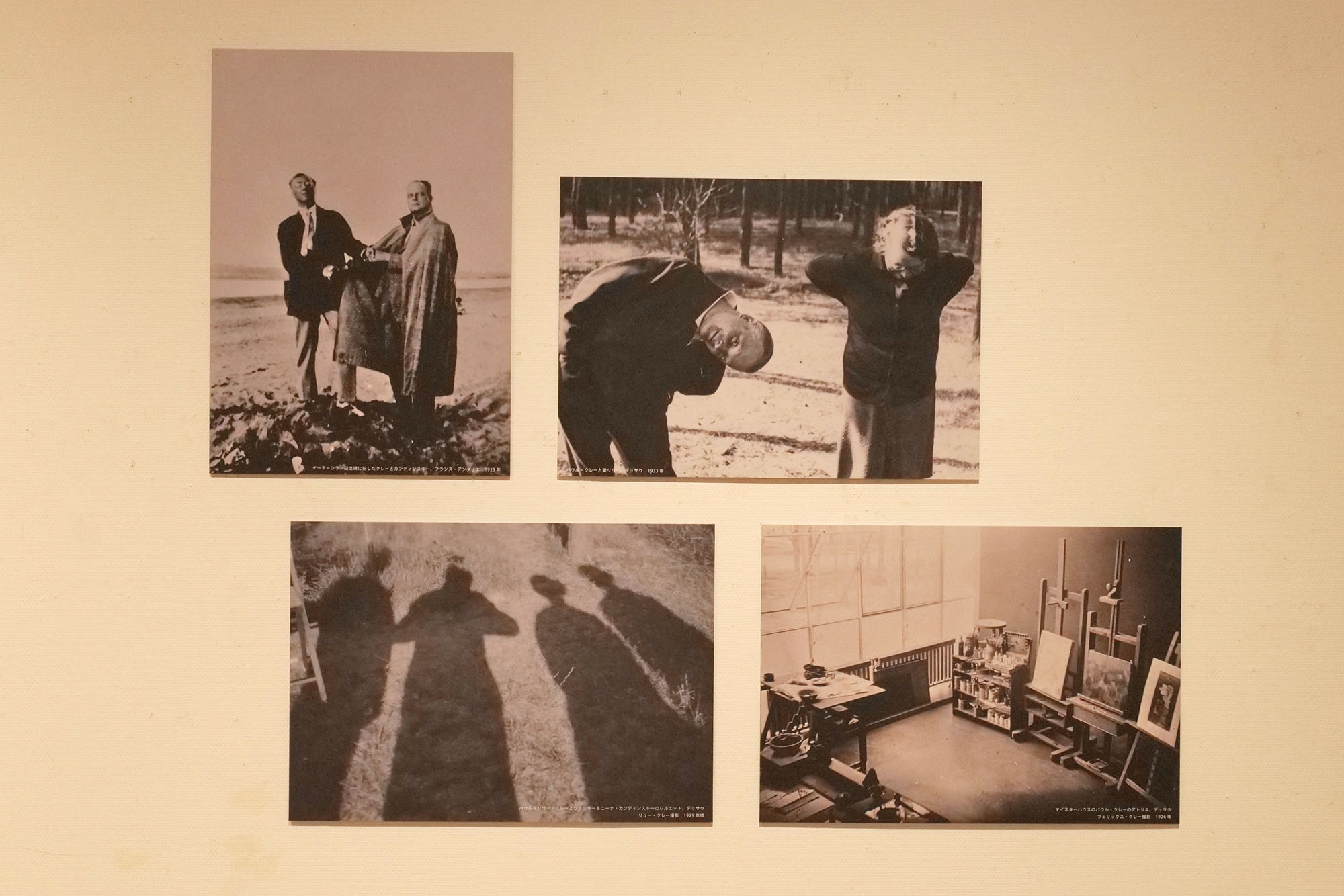

1922年6月にはカンディンスキーが、バウハウスのマイスターとして就任する。第一次世界大戦を経て再会した二人は、それぞれの歩みと成長を喜び合う。しかし1924年、バウハウスが支援を受けていた社会民主党が敗北し、ヴァイマルの教育施設は閉校に追いやられる。いくつかの都市がバウハウスの受け入れを申し出て、1926年12月、社会民主党が政権を担ったデッサウ市に移設した。右派勢力が強まり、情勢不安定の中ではあったが、彼らは新校舎に程近い、グロピウスが設計したマイスターハウスの中で、壁一枚隔てて共同生活を送った。辺りに松林が広がる自然豊かな裏庭で、彼らはしばしば交流し、喫茶を楽しんだという。

展示風景より カンディンスキーとクレー(左上)クレーと妻リリー(右上)

クレー独自の方形画。精緻なグリッドが伝える多彩な風景

クレーのグリッドにて構成された作品は、実に緻密な秩序のもと成立している。精緻な思考のもと仕上げられた作品は、線、フォルム、色彩が響き合い、静謐でありながら豊かなリズムを有し、命の息吹を感じさせる。方形画と呼ばれるこれらの作品は、クレーの真骨頂とも呼べる無比の輝きを放つ。

本作では、一つの色彩において段階的に明暗が生まれている。明暗は筆を塗る回数で調整されている。タイトルにある蛾の擬人化と思しき女性のような存在は、足や髪から下方へ矢印が向けられ、重力を受けているかのようだ。それに逆らうかのように顔は天を向き、強く跳躍し、飛翔するように体を反らせている。グリッドは直線でなく、部分的に弧を描いており、重力と、飛翔に向かう力の両方を受けて湾曲しているかのようにも映る。

植物の生長をカンヴァス一面に表現された本作。リズムのある配色や大小さまざまなグリッドの形に目を奪われる。多彩な色により、咲き誇る植物の花々が表現されるとともに、点対照で色が配されていることにも着目したい。

鑑賞していると、黄金比や神聖幾何学にも通じる構図が隠れているようにも感じられる。

クレーの方形画には、彼の構図への強い探究心、思想が結晶化されている。より詳しく知りたい人はクレー著『造形思考』(筑摩書房 2016年)をおすすめしたい。

ファシズム。病との戦い。原始の生に向かって

本作はガーゼの上に石膏が塗り重ねられ、画家の生々しい筆触を伝える。その上に簡素な、粗野とも呼べる人の顔が描かれており、それゆえか、観る者に強く訴えかけてくる力がある。

1930年頃から年々勢いを強めたナチ党によりバウハウスへの弾圧は強まり、1933年1月にアドルフ・ヒトラーが首相に就任すると、クレーは「非ドイツ的」な芸術家として名指しで攻撃を受けるようになる。さらに「退廃芸術」として見せしめのように各地で作品を展示され、汚名を着せられていく。ドイツでの作家活動が困難となり、1933年12月、スイスへ亡命する。

先鋭的な感性を有しながら理性的に構造を捉えられるクレーという作家は、本来、鑑賞者の感性を解放する導き手のような存在だ。そのような作家に「退廃芸術」というラベルを貼り、鑑賞者の感性を弾圧するファシズムの恐怖。クレーの作品を前にして、「感じることを放棄してはならない」と強く心に刻んだ。

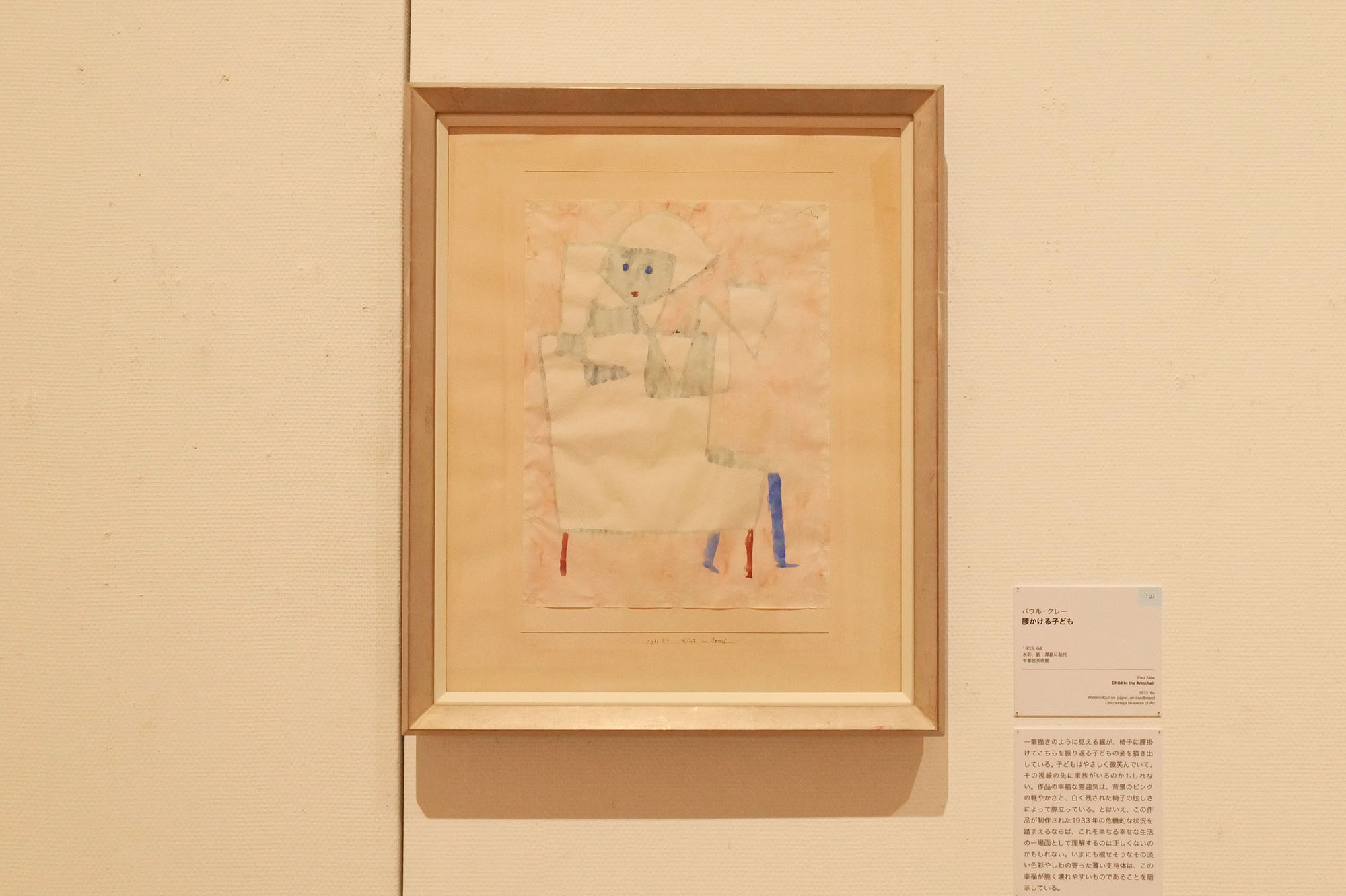

パウル・クレー《パレッシオ・ヌア》1933年 宮城県美術館

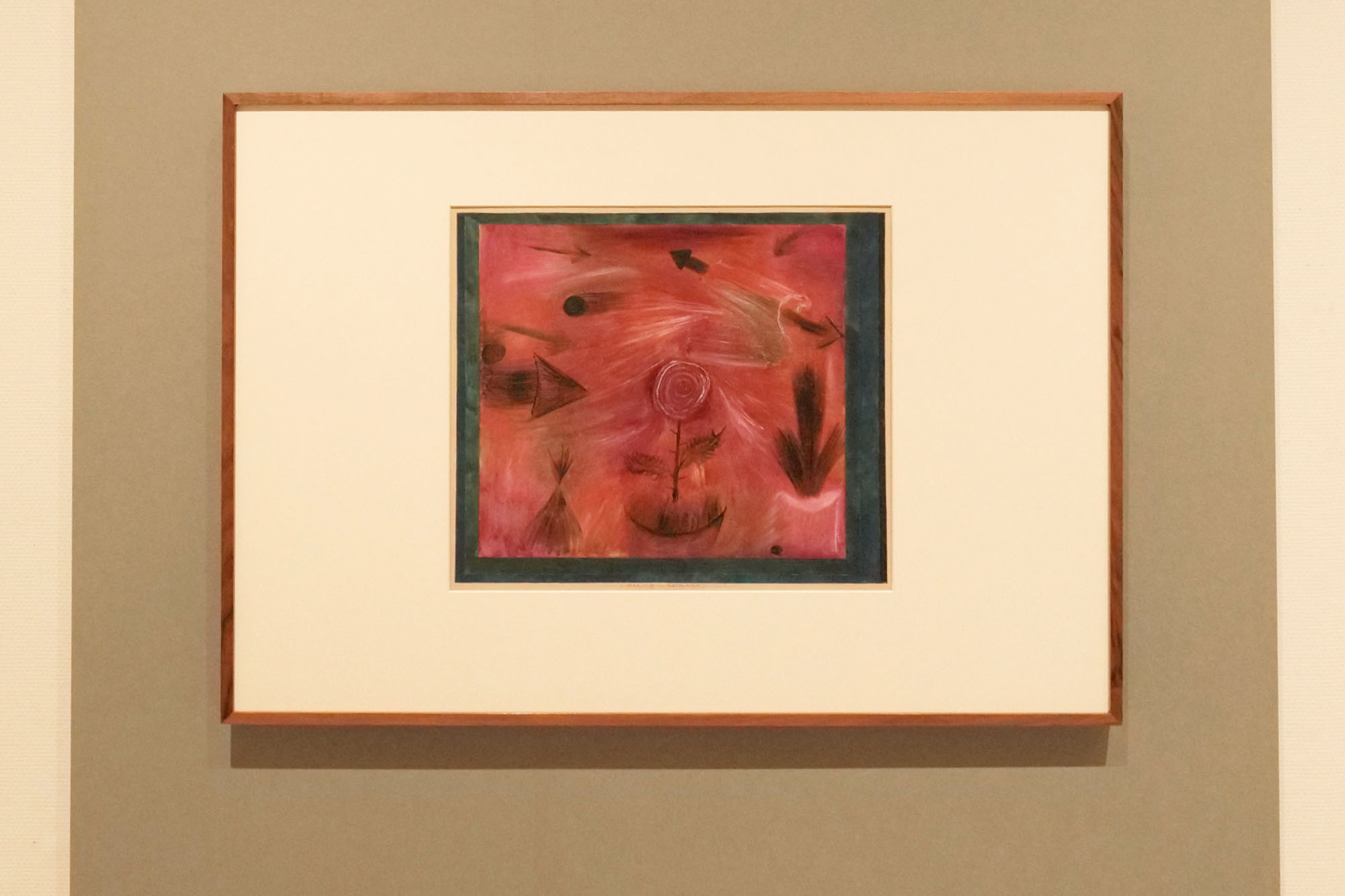

赤、茶系の原始的、土着的な作風が印象深い作品群。どこか洞窟画を彷彿とさせる生々しさが漂う。また、解体された骸骨、叫ぶような表情は、クレーの肉体の悲痛が投影されているようにも受け止められる。

1935年の夏頃からクレーは体調不良に襲われ、以降、全身強皮症という自己免疫疾患に悩まされることになる。症状が悪化した1936年には制作のペースが落ちたが、死を意識してか、クレーは次第にペースを上げ、1939年には生涯最多の1253点の作品を制作している。

初期の頃より追求してきた線は、晩年にはより力強い意図を持って描かれている。迷いのない線からは、対象の骨格を捉えようとする意志が伝わってくるようだ。また、画面内にかつてゲルマン諸国で用いられたルーン文字のような図形が見られ、クレーの文字への関心が継続していることが窺える。

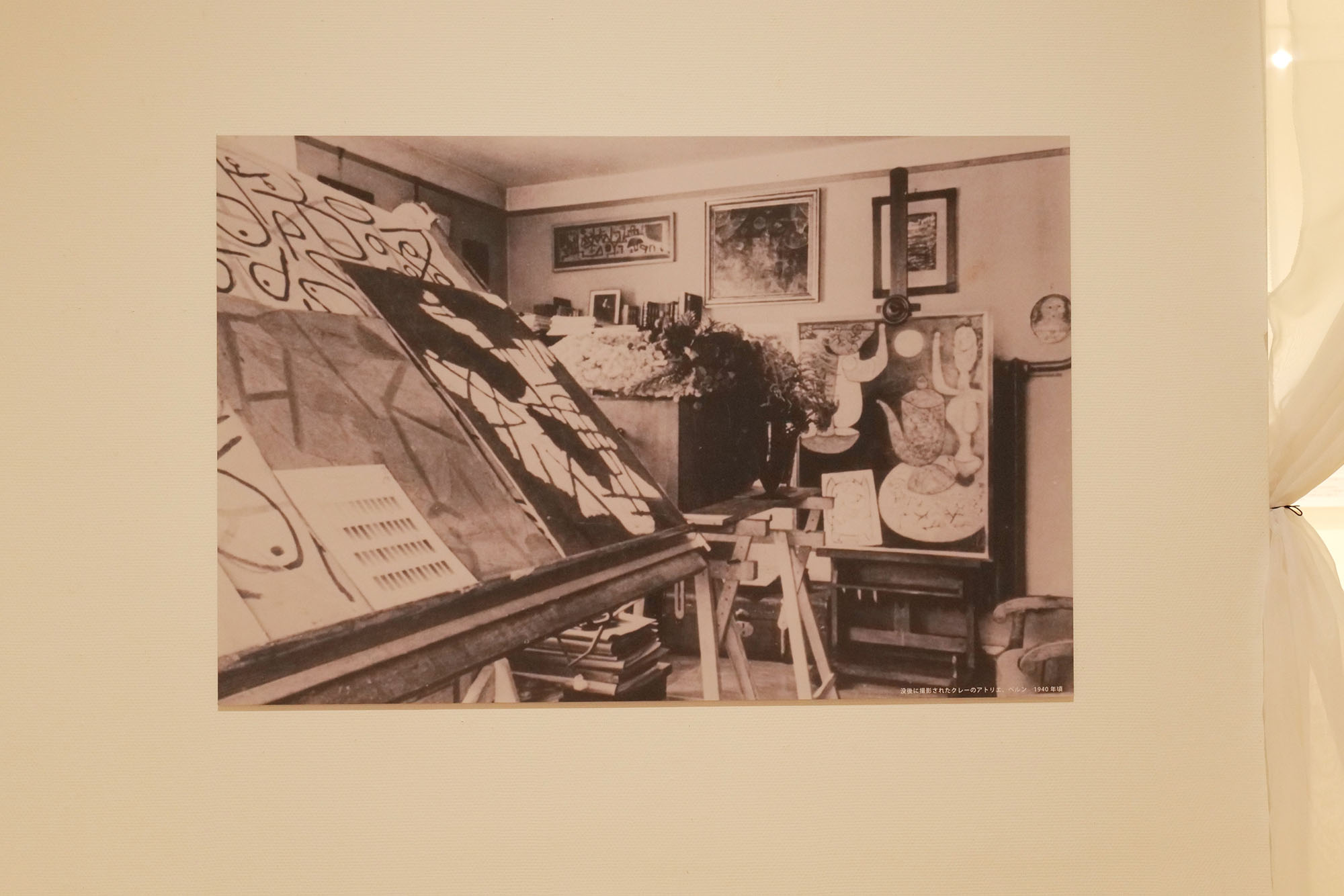

1940年6月29日、クレーは病に伏す中、心不全により他界した。本作は最晩年に描かれた作品で、クレーの部屋に残されていた。

左上にある切断された臓器、車輪に乗った人を逆さにしたような花、花瓶の下に散らばる花、左下に置かれた自身の線描画《天使、まだ醜い》など、不穏で、どこか死を予感させるモティーフが並ぶ。けれど、漆黒に映える鮮明な色彩、対象物を描く克明な線、フォルムは、悲壮感よりもクレーの明晰な意識を伝えてくれる。

クレーの素顔、激動の人生に迫る展覧会

孤独に瞑想する画家という印象を抱かれがちなクレーだが、その人生をたどれば、戦争、芸術運動、教育など、社会と密接に関わりながら作家活動を続けてきたことが見えてくる。また、感性を創造の土台に据えつつも、極めて構造を重視して作品制作に臨んだ創作姿勢は興味深い。芸術運動や友人作家たちとの交流を深めながらも決して創造の軸がブレることなく、年々その幹を強く育て続けてきた。

クレーの素顔に迫ることができる本展は、いよいよ8月3日(日)まで。JR静岡駅から間近にある静岡市美術館は、都内からも日帰りで向かえる好立地な美術館。天井が高くガラス張りの窓から自然光が差し込む開放的なエントランスホールも心地よい空間だ。クレーの尽きることのない創造への情熱、そして、彼が共に生きた作家たちの作品を味わいに、足を運んでみてはいかがだろう。

出典・参考文献:

「パウル・クレー展 創造をめぐる星座」図録

『造形思考』パウル・クレー 筑摩書房 2020

展覧会情報

| パウル・クレー展 創造をめぐる星座 会期:2025年6月7日(土)〜8月3日(日) 開館時間:10:00〜19:00(展示室への入場は閉館の30分前まで) 休館日:毎週月曜日 場所:静岡市美術館 Webサイト: https://shizubi.jp/exhibition/20250607_paulklee/250607_01.php |