大阪・千里丘陵にそびえる、高さ70メートルの巨大な像《太陽の塔》。日本を代表するパブリックアートであり、今でこそ人々にとって身近なモニュメントになっているが、まじまじと目にすれば、その異様さは際立っている。強い眼力に団子鼻。固く結んだ厚い唇。モダンさ、侘び寂びとは程遠い野生味。生命力、躍動感にあふれ、対峙する者を圧倒する。

「近代主義に挑む。何千年何万年前のもの、人間の原点に帰るもの。人の眼や基準を気にしないで、あの太陽の塔を作ったんだ。」

(岡本太郎『にらめっこ問答』集英社 1980年)

芸術家・岡本太郎(1911〜1996)はこんな言葉を残した。《太陽の塔》が誕生した1970年の大阪万博から55年、大阪で再び万博が開催中だ。人々はどのように変わっただろうか。人間の原点へ帰っているのか。乖離しているのか。

川崎市岡本太郎美術館で7月6日(日)まで開催されている企画展「岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの」では、岡本太郎が《太陽の塔》の制作に至る背景をたどることができる。あらゆる固定概念をとっぱらい、人々を鼓舞し続けてきた芸術家の視点から、《太陽の塔》が生まれる過程、そして、現代を見つめたい。

(楡 美砂)

パリ滞在。マルセル・モースに師事し、民族学の扉を開く

1929年にパリに渡った岡本太郎は、同時代の芸術家、哲学者たちと交流し、当時、大きな潮流だった芸術運動シュルレアリスムを体験している。1936年に制作された《傷ましき腕》は、シュルレアリストから高く評価され、1938年1月に開催された「国際シュルレアリスム・パリ展」に出品された。青い闇に光る、鮮やかな赤いリボン、腕に深く彫られたような、メタリックなピンクの筋。鮮烈だ。痛みに耐え抜くように握られた拳は、観る者を奮起させる力を放つ。

本作は1945年、戦火により消失したが、1949年に再制作された。

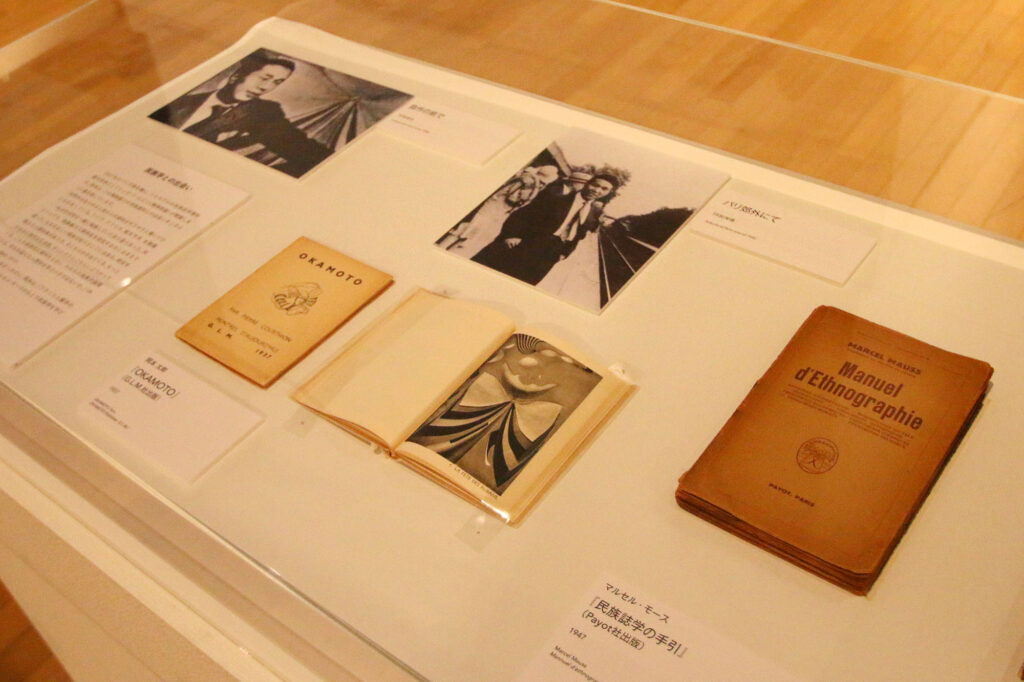

パリでの生活は、岡本太郎の思想にも強く影響を与えた。早々にフランス語を習得した彼は、パリ大学ソルボンヌ校に聴講生として通い始め、人類学者マルセル・モースに師事し、民族学の講義を受けている。本展では、マルセル・モースを振り返る岡本太郎のインタビュー映像も上映されている。

また、1937年にパリ万博跡地に建設された「ミューゼ・ド・ロンム(民族学博物館)」は、岡本太郎に大きな刺激を与えた。「世界中のあらゆる土地からの資料がギラギラと輝いてひしめき合っている」「何といっても、抽象論で人間存在を研究するのとはまるで違った、なまなましい現実の彩りがここにはある。」と熱い言葉を寄せている(『画文集 挑む』講談社 1977年)。

マルセル・モースの著書『民族誌学の手引』(右)

戦火が強まる中、1940年のドイツ軍によるパリ陥落直前、岡本太郎は最後の引き揚げ船で日本へと帰国する。帰国後は中国へ出征し、4年半の兵役を経験し、1946年に復員した。

戦争によりパリ時代の作品は消失したため、芸術家としてゼロからの再出発だった。パリで民族学を学んだ経験から、日本文化や風土に関心を抱いていた彼は、日本民族のより根源的なものを探求し始める。また、東京国立博物館で縄文土器を目にし、そのエネルギーに強い霊感を受け、その後制作する作品には縄文文化の影響が如実に現れていく。

大きく広げられた腕は《太陽の塔》を思わせる

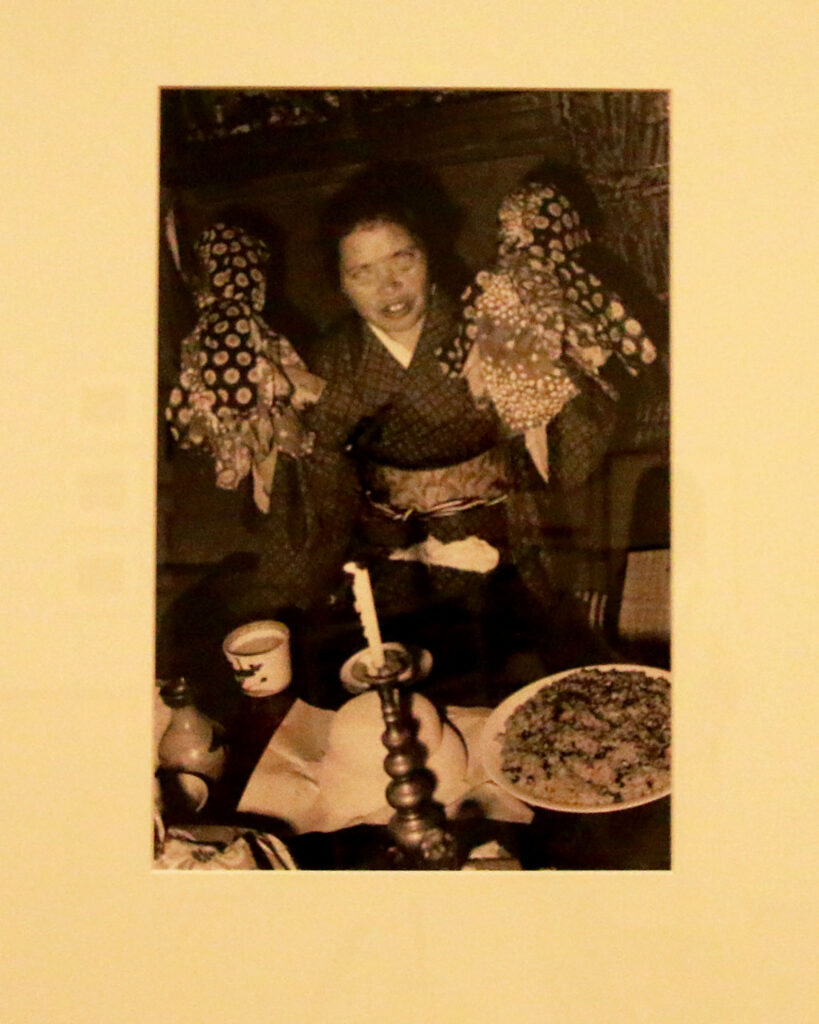

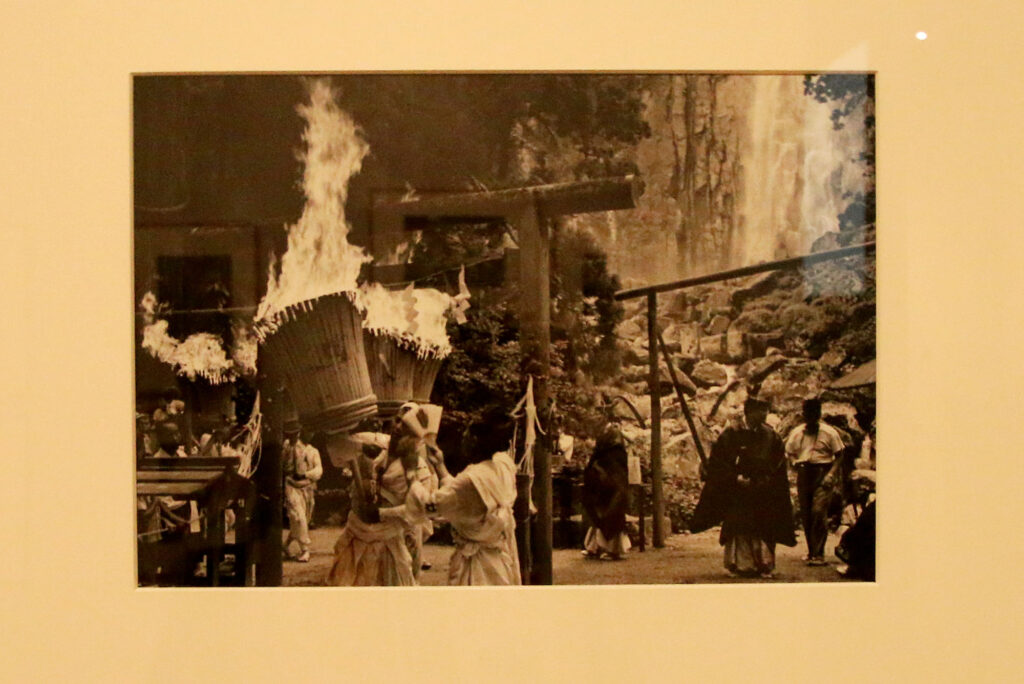

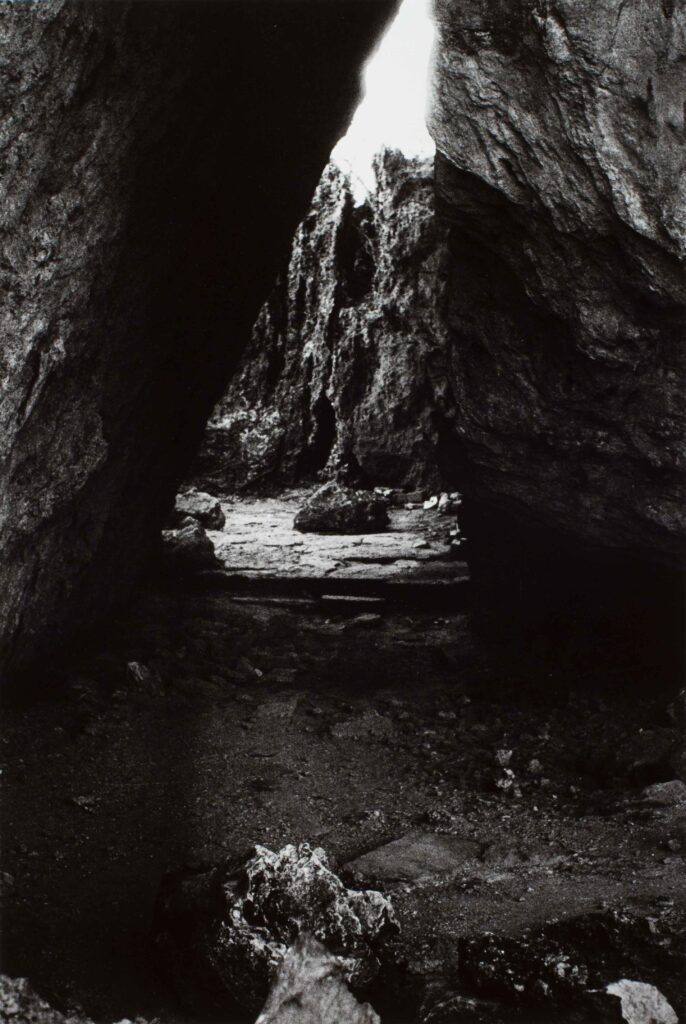

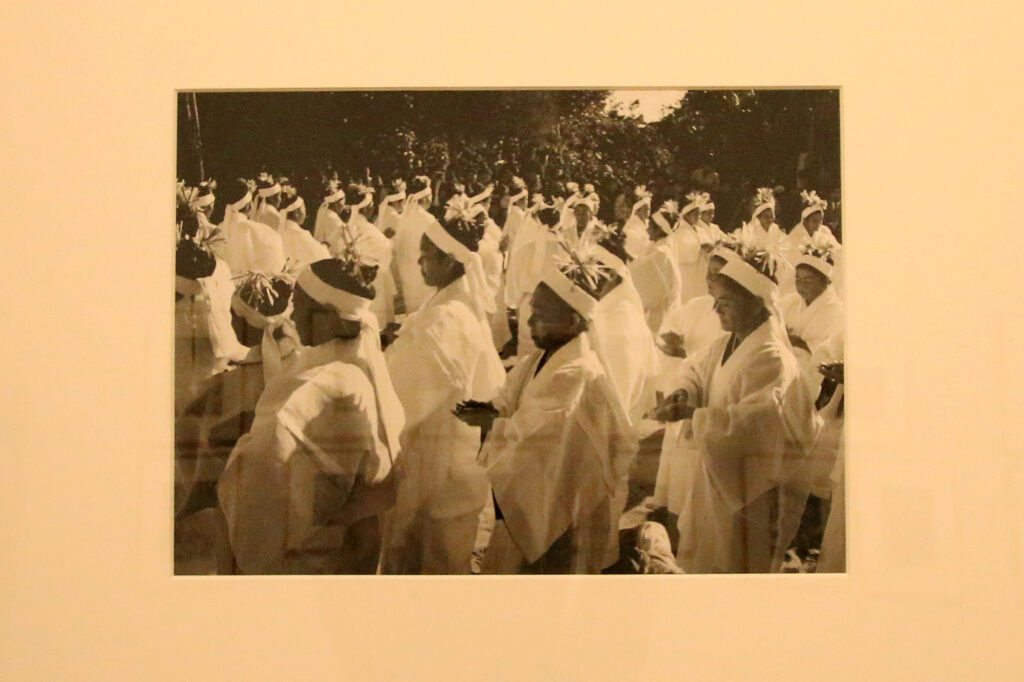

岡本太郎は日本各地に息づく神秘を訪ね、東北、関西、九州、沖縄、全国に足を運び、自らカメラを持ち、現地の人々と交流し、フィールドワークを続けた。本展では、各地で撮影された貴重な写真が多く展示されている。

青森の恐山やオシラさま、秋田・男鹿市のなまはげ、和歌山・那智の火祭り、徳島の阿波踊り、沖縄の聖地・斎場御嶽、神の島・久高島の神事イザイホー(後継者不足により、1978年を最後に開催されていない)など、日本の民族学を理解する上で重要な地域文化、祭りの在りようを伝えている。

岡本太郎が全国の風土、祭りを取材した記録は、『日本の伝統』(1956年)『日本再発見 芸術風土記』(1958年)『忘れられた日本〈沖縄文化論〉』(1961年)『神秘日本』(1964年)などに収められている。各地でのエピソードや自身の思索がいきいきとした筆致で書かれ、当時の様子を臨場感たっぷりに伝えてくれる。

岡本太郎は海外にも足を運び、各地の民族性を探求した。中でも、メキシコのアステカ神話に深い関心を寄せた。こちらの《千手》は、アステカ神話に登場する地母神「コアトリクエ」がモティーフとなっている。「蛇のスカートをはく者」を意味し、アステカ文化の中枢となる思想、創造と破壊における生命の循環、宇宙観を表すという。

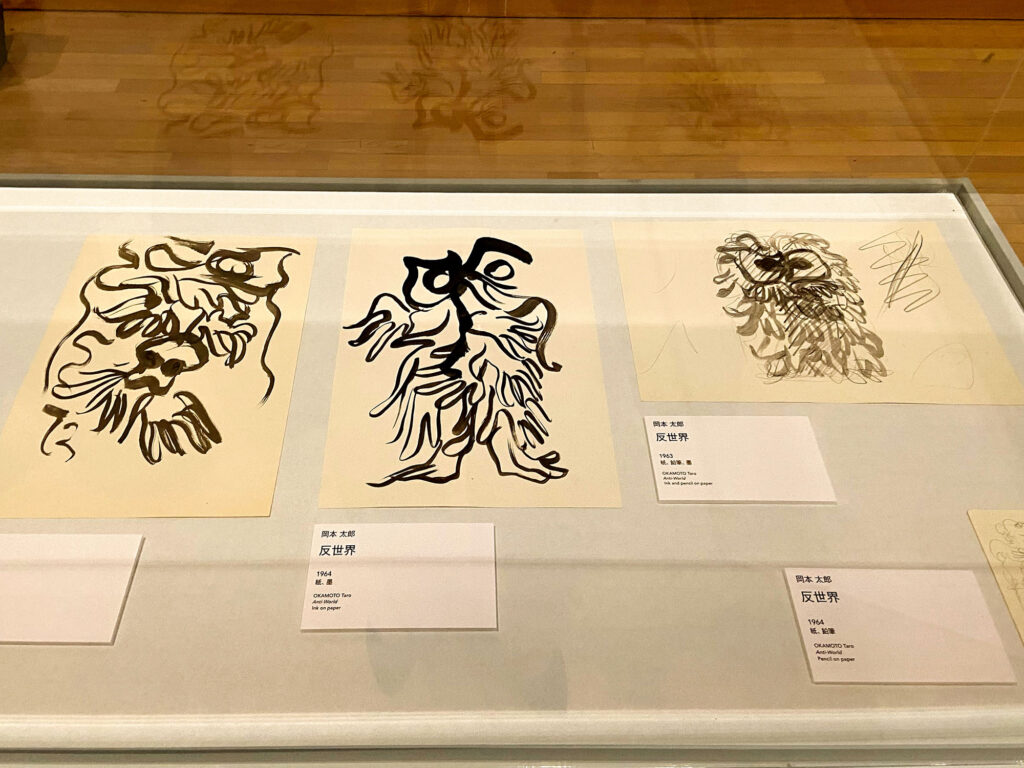

コアトリクエを好んだ岡本太郎は、触発され、数多くのドローイングを残している。

コアトリクエを描いた《半世界》

》1967年-686x1024.jpg)

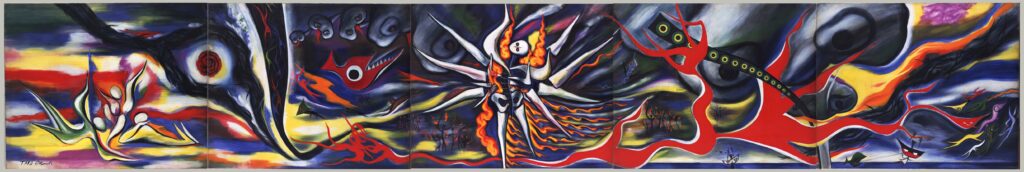

1968年のメキシコシティーオリンピックに合わせて開業予定だったホテルから依頼を受けて制作された高さ5.5メートル、長さ30メートルの巨大壁画《明日の神話》は、《太陽の塔》制作時にとりかかっていた作品で、「対をなす」作品とも言われている。中央の骸骨は死と生の象徴であり、人類が原水爆を乗り越えていくさまが描かれている。

しかし、設置予定だったホテルは資金難で開業せず、壁画は長らく行方不明となっていた。2003年に太郎の秘書・養女の岡本敏子がメキシコ郊外で発見したことを機に、現在は渋谷マークシティー連絡通路で実物を観ることができる。本展ではその原画となる作品が展示されている。

展示風雨系より 《明日の神話》の原画

自己の解放と他者との対決から生まれる真の調和

岡本太郎《太陽の塔》1970年

1967年5月、大阪万博のテーマ展示プロデューサーへの就任を打診されたものの、岡本太郎は返事を保留にする。組織を好まず、「人類の進歩と調和」という近代主義を称賛するテーマにも否定的だったためだ。しかし、すでに彼の頭の中には構想が生まれ始めていた。

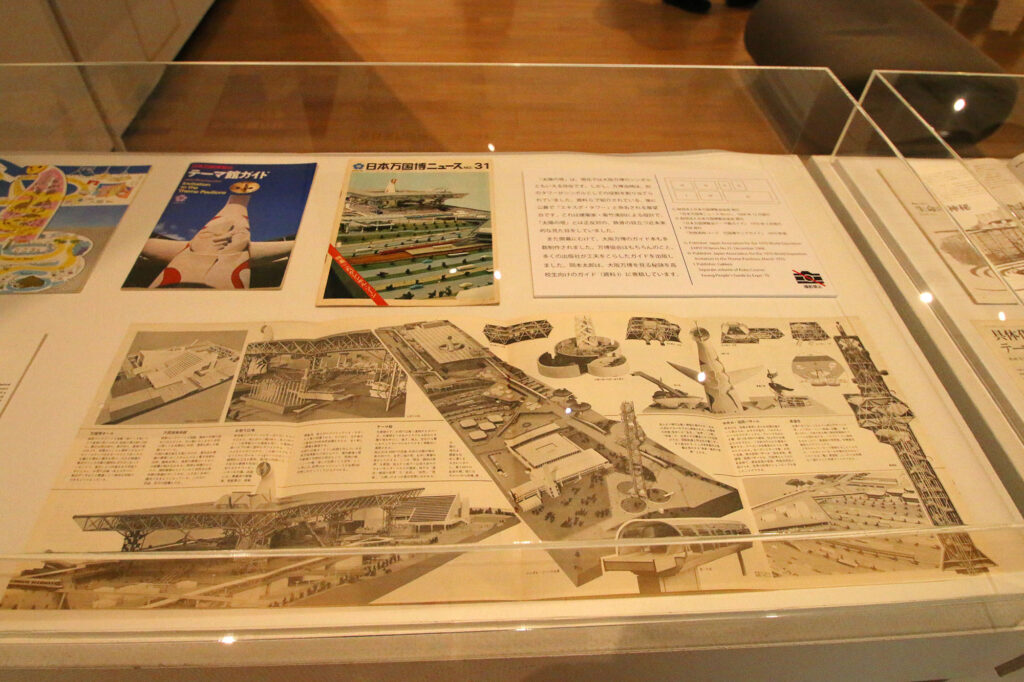

万博の中核となるテーマ館は、人々を強く惹きつけながら、群衆の流れを止めない空間をつくる必要がある。そのオーダーを受け、地下・地上・上空という重層的な展示空間を思い描き、地上が現在を、地下が過去を、空中が未来を表すという構想を抱いた。それを丹下健三率いる建設部門に相談したところ、思い描いた空間が見事に形にされた。その時、プロデューサーを引き受ける覚悟を決めたという。また1967年に開催中だったカナダ・モントリオール万博を視察した際、《太陽の塔》のイメージを描き始めている。

岡本太郎は、近代主義に対決することで、調和を目指すことに決めたのだった。「調和」という言葉には、類似したものが互いを思いやり、バランスを取り合っている印象がある。そのせいか、過度な自己解放は調和を乱す危険因子と見られてしまう。けれど、岡本太郎は真の調和は対決から生まれると説いた。

もしほんとうの意味で調和というなら、己れの生命力をふんだんにのばし、だからこそ他のふくらみに対しても共感をもち、フェアに人間的に協力するというのでなければならない。つまり激しい対立の上に火花を散らした、そのめくるめくエネルギーの交感によって成り立つ。それをほんとうの調和と考えたいのだ。

(『日本万国博 建築・造形』恒文社 1971年「万国博に賭けたもの」)

この調和を表すものの一つが、万博開催当時に設置されていた大屋根と、それを突き破る《太陽の塔》だと言えるだろう。岡本太郎は「優雅に収まる大屋根に、ベラボーなものを対決させたい」という気持ちが湧き起こったと語っている。

当初、建設部門のスタッフは良い顔はしなかったようだが、完成してみると、多方面から好評の声が寄せられた。そして、《太陽の塔》は大阪万博の顔となり、約6400万人を超える当時史上最多の来場客を記録した。

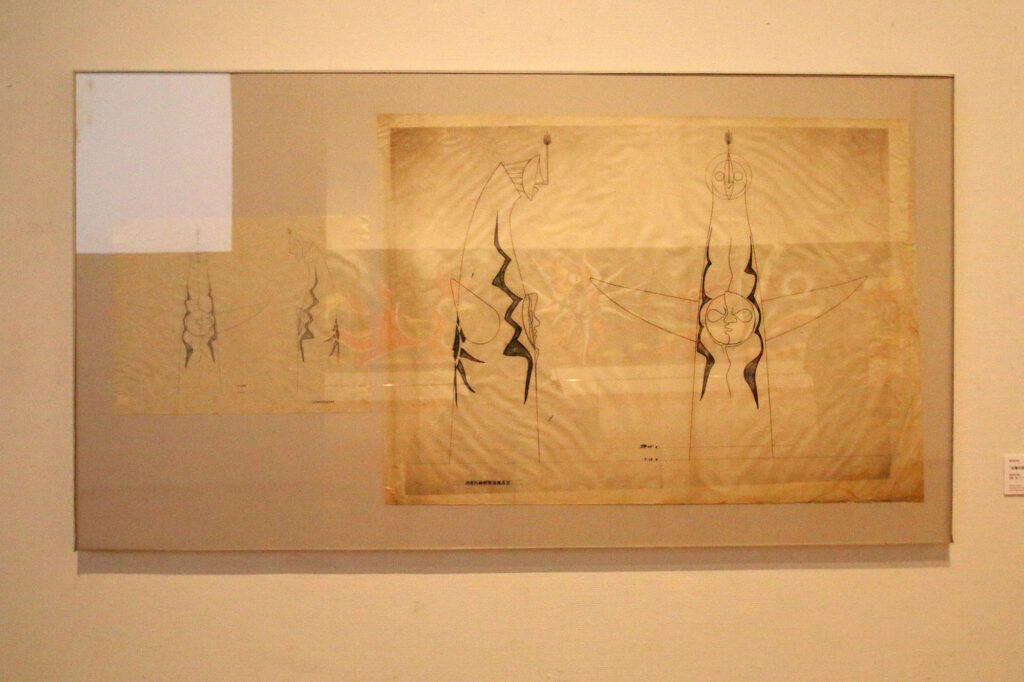

《太陽の塔》図面

とかく足並みを揃えることを求められてきた近現代。SNSが普及してからはさらに、他者からの承認が評価軸の中心になっている側面は否めない。内なる声に耳を傾けないまま、社会や他者に迎合してはいないか。そんな問いが投げかけられているように思われる。

生命の樹の根源に広がる、呪術的芸術

「進歩といえば当然、未来を考えるわけだが、その像は実は現在の投影である。

さらに人間の奥深い根源にあるものを瞬間瞬間にふりかえって、その土台から未来を考えていかなければ空しい。

といっても、また古いものを郷愁的に賛美するのではなく、未来をつかみ取る新しい眼で人間の過去、そして伝統を再発見するのだ」

本展の見どころの一つは、世界中から集められた数々の仮面や神像、そして、それらに刺激を受けて岡本太郎が制作した作品群だ。岡本太郎の提案で発足した日本万国博覧会世界民族資料調査収集団が世界中から集めた仮面、神像などの希少な民族品を目にすることができる。万博開催中、これらは地下から地上へ血流のように伸びる生命の樹の根元、地下空間に展示された。

なお、若き団員が奮闘しながら収集した世界各地の民族品の多くは、現在、大阪の万博記念公園内にある国立民族学博物館(みんぱく)に収められている。岡本太郎がパリの「ミューゼ・ド・ロンム(民族学博物館)」で感銘を受けたように、現代を生きる人々を触発し続けているはずだ。

展示風景より

岡本太郎の立体作品は、一つひとつが呪術的で、禍々しさを宿すが、古びた印象を与えない。多くの作品はFRP(ガラス繊維強化プラスティック)で制作されており、現代の素材を取り入れている点が興味深い。数万年前の過去と未来をダイナミックにつなぐ有機的な媒介として、この先もその力を発揮し続けるだろう。

命の根源を見つめ、素っ裸の魂で宇宙と一つに

1975年、市民運動により《太陽の塔》の永久保存が決まった。大阪出身の私は幼い頃から《太陽の塔》を自然と目にしており、この壮大なモニュメントが存在しない未来があったと知った時は驚愕した。現在も帰省するたび、緑の中にそびえる塔に力を授けてもらっている。先人たちの力により、現代に至るまで、この力強くベラボーな神像と向かい合えることに感謝したい。

岡本太郎の思想、情熱を体現する《太陽の塔》。「何千年何万年前のもの、人間の原点に帰るもの。」は、おそらく、これからも人々の根源を震わせ、何十年、何百年どころか、何万年先へと力を発し続けていく。

この広場に来て、すべての人が無条件になり、あのベラボーな祭りの雰囲気に同化されてほしい。人間はすべてその姿のままで宇宙にみち、無邪気に輝いているものなのだ。「太陽の塔」が両手をひろげて、無邪気に突っ立っている姿は、その象徴のつもりである。素っ裸の心で、太陽と、宇宙と、合体する。日頃のこせこせした自分を脱け出して…

「祭り」のよろこび、生きるよろこびがそこに生まれる。(『日本万国博 建築・造形』恒文社 1971年「万国博に賭けたもの」)

作品と同様、岡本太郎の言葉が残した言葉も私たちを触発し続ける。「自らの根源を見つめよ、殻を打ち破れ、素っ裸の魂で生きよ」と。

本展は、いよいよ7月6日(日)まで。稀代の芸術家が残した軌跡をたどり、呪術のような芸術の力をぜひ直に感じてほしい。

展示風景より

展覧会情報

| 岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの 会期:2025年4月26日(土)~2025年7月6日(日) 開館時間:9:30-17:00(入館16:30まで) 休館日:月曜日 場所:川崎市岡本太郎美術館 Webサイト:https://www.taromuseum.jp/ |