戦後80年を迎えた今年、世界大戦の足跡や被爆体験と向き合い、戦争に思い馳せてきた人は多いだろう。戦時下を生き、被爆体験を語り継げる人たちが減少する中、その記憶をいかに次世代につなげていくか、一人ひとりが戦争、原爆に向き合い、いかに行動に移していくかが問われている。

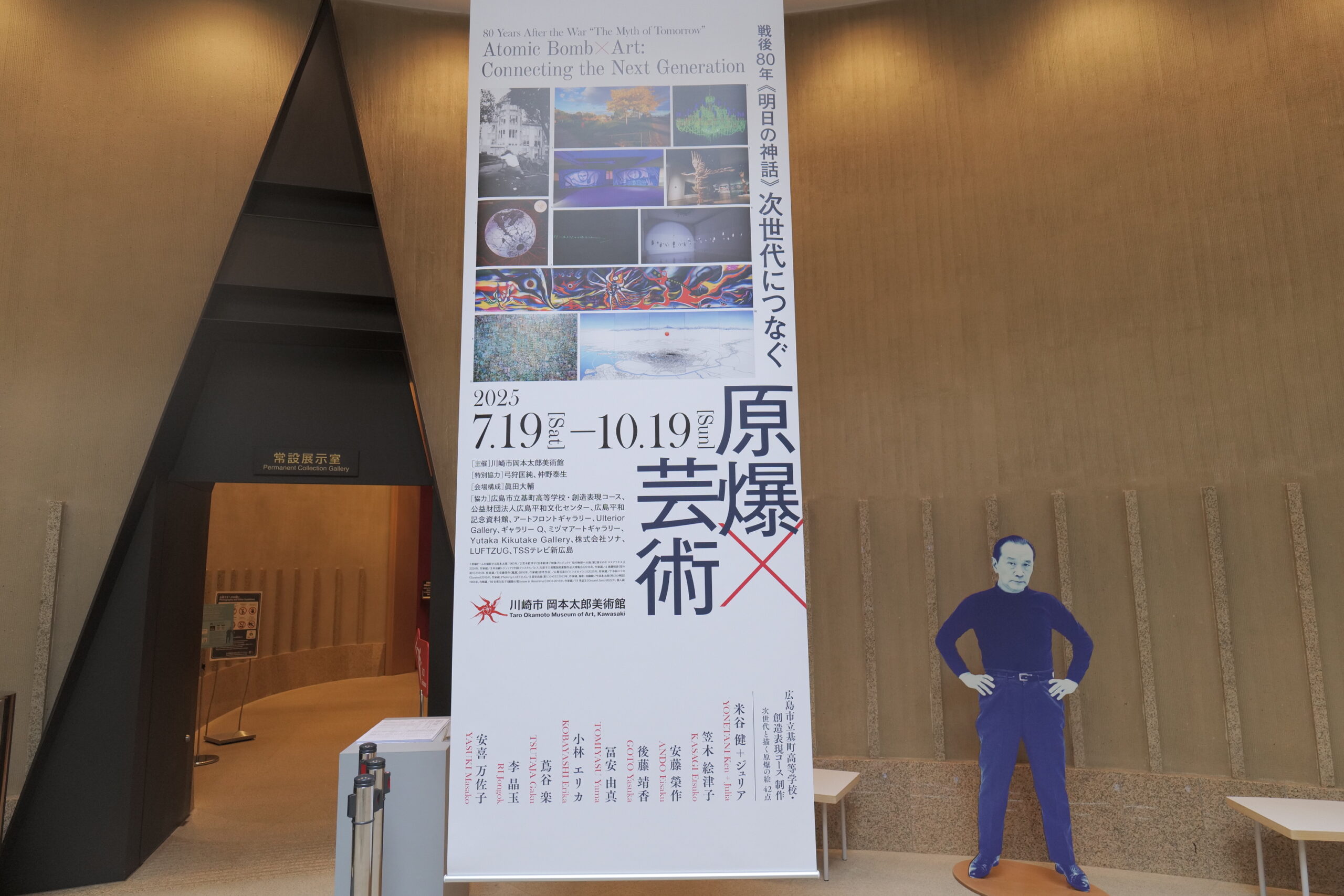

川崎市岡本太郎美術館で10月19日(日)まで開催されている「戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術」展は、現代を生きる人々にとってその足がかりとなる内容だ。開催のきっかけとなった広島市立基町高等学校の生徒たちが描いた「原爆の絵」、岡本太郎の作品に加え、核の問題に向き合う現代アーティスト9組の作品を目にすることができる。芸術は戦争、原爆にどのように応答してきたのか。出展作家たちの作品に迫りたい。

(楡美砂)

《太陽の塔》の対となる巨大壁画《明日の神話》。画面に轟く命の爆発

第二次世界大戦の勃発時、岡本太郎はフランスに在住しており、1940年のパリ陥落目前、最後の引揚船で帰国し、中国戦線へ出征した。俘虜生活も含めて4年半兵役に服し、1946年に復員する。岡本太郎は戦中の自身の体験については多くを語らなかったというが、原爆については、折りに触れて作品として表現し、言葉も残している。

代表作《太陽の塔》と同時期の1968〜1969年頃に制作され、対を成す作品とされるのが、高さ5.5m、横幅30mに及ぶ巨大壁画《明日の神話》だ。現在は井の頭線渋谷駅とJR線の連絡通路に設置されている。

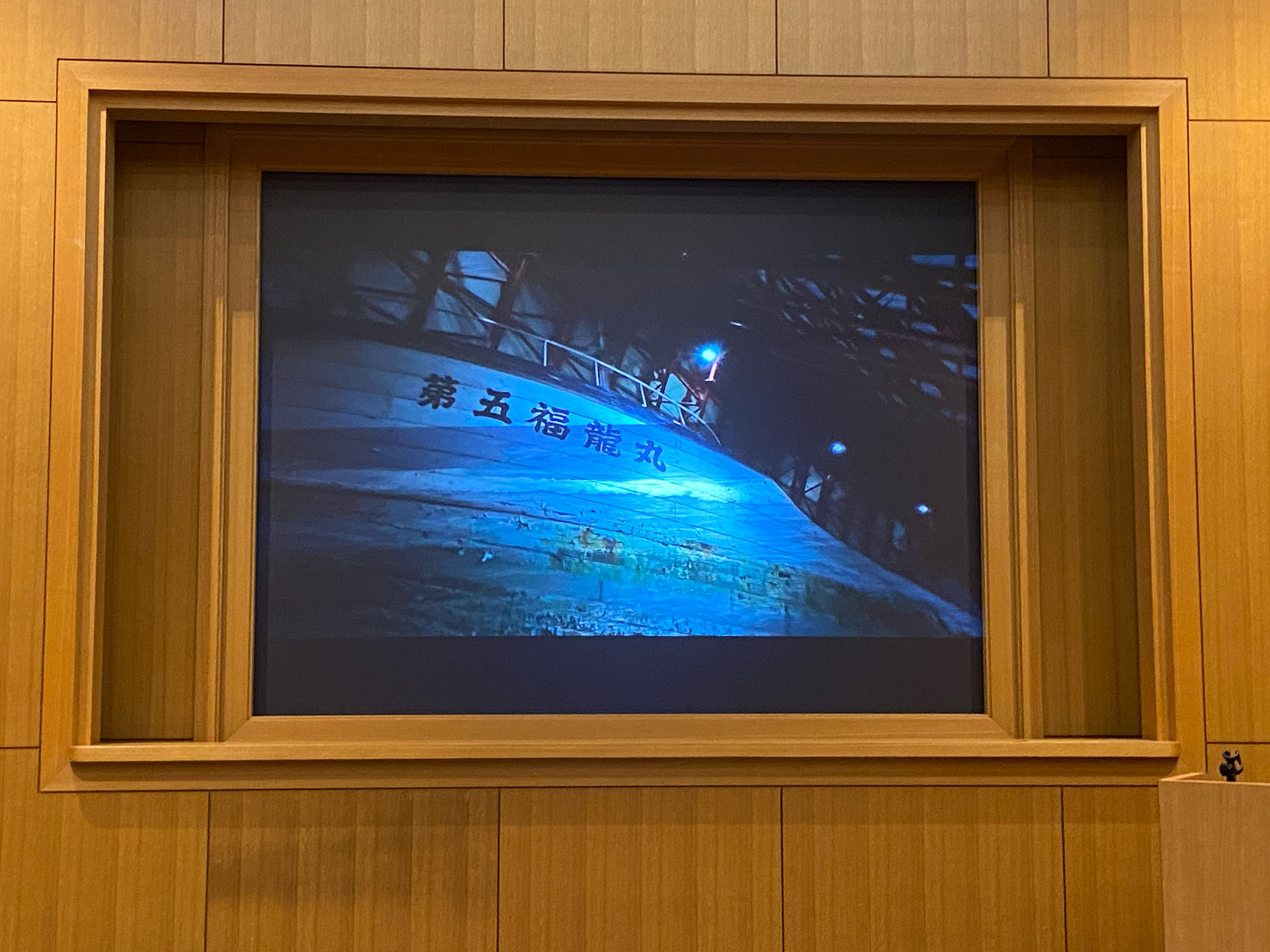

原水爆が炸裂する瞬間を描いた本作は、爆発により白骨化した骸骨が中心に描かれ、いかづちのような激しい光が全体に轟いている。きのこ雲を想起させる暗雲が広がり、不穏で異様な生き物が空に浮かび、爆発の火花に襲われる人影が見られる。右下の水平線には、魚を曳き、底に体が付いたような船が描かれている。1954年3月1日、アメリカがビキニ環礁で行った水素爆弾実験により多量の放射性の灰を浴びた第五福竜丸だ。

地球を揺るがす凄惨な核爆発を描いた本作だが、多くの戦争画で見られる悲痛さ、残酷さよりも、圧倒的な力強さに満ちている。それは、瞬間に爆発する並々ならぬ生命力と呼べるのかもしれない。不穏な像に対し、左下部に明るい色彩で描かれた軽やかな人型の像は、どこか朗らかな希望も感じさせる。

本作は、メキシコの実業家より依頼を受けて制作された作品で、メキシコ文化との関わりも深い。まず、壁画であること。古代のアステカ文明、マヤ文明の時代から、壁画は信仰や神話を伝える手段として重要な役割を果たした。また近年では、1920〜1930年代に起こった壁画運動で、メキシコ革命の意義、メキシコのアイデンティティを描かれたこととも通じ合う。加えて、メキシコでは11月初旬に「死者の日」という大きな祭事がある。死者が帰ってくる期間とされ、死と生の象徴である骸骨は祭りを代表するモティーフだ。華やかに彩られた骸骨があちこちに飾られ、参加者は骸骨のメイクをして楽しむ。

本作は開業予定のホテルに設置されていたが、資金難によりホテルは開業せず、作品は長らく行方不明となっていた。2003年、メキシコシティ郊外で大きなダメージを受けた状態で発見され、大掛かりな修復後、2008年に渋谷にお披露目された。

メキシコの風土とも通じ合いながら、本作は死からの再生を力強く訴える。

岡本太郎は原爆がもたらした痛ましい記憶を後世に伝えるだけでなく、困難を乗り越え、生きる力に変えていくことを意図した。

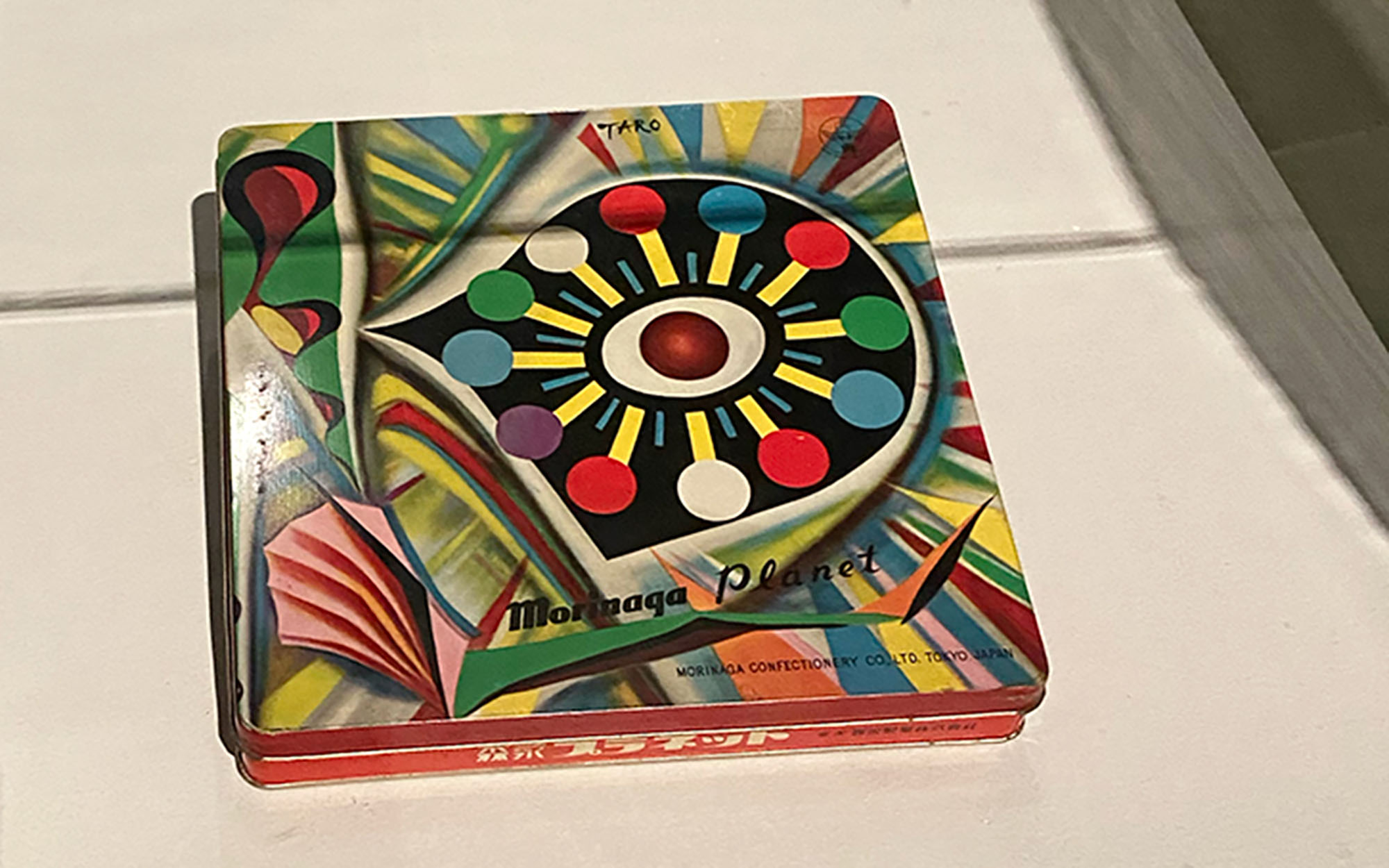

1955年、岡本太郎は森永製菓のチョコレート缶に使用された油彩画《瞬間》に対し、次のような言葉を寄せている。

十年をすでに経た今日、あの瞬間を人は忘れそうだ。原爆ヒロシマの実際の目撃者は少なかったろう。しかし、だれにとつても、それは“瞬間”であった。いまわしい現実は、われわれの頭から押しのけても、それは一つの象徴として人間の脳裏にやきついている。素朴な現実から離れて、より純粋に、より激しく、瞬間は爆発し続ける。それは、いろいろな形で、私の内部に現出しては消える。それは、その一つのひらめきである。

(「岡本太郎の全貌」『アトリエ』アトリエ出版社 1955年)

あまりに常軌を逸した記憶は、すぐに忘却されてしまうかもしれない。そのような感慨は「十年後」から存在していた。しかし、人間の想いは引き継がれ、今日まで戦争、原爆を後世に伝える動きが途切れず続いてきたことは、志ある個人の情熱、意志、行動の結果にほかならない。

被爆者と高校生の二人三脚による制作。若き描き手の誠実な描写

原爆の爆心地から程近い場所にある広島市立基町高等学校の創造表現コースでは、「次世代と描く原爆の絵」として、生徒たちと被爆者の二人三脚による作品制作が20年近くにわたり続けられている。戦後80年の今年、初めて関東圏で原画が展示されることとなった。

高校生は半年から一年の時間をかけて被爆者の実体験を聞き取り、作品へと結実化させていく。高校生は、一過性のものでなく長い時間をかけて、一人の体験に向き合い続けることになる。

原爆投下後、爆心地に差し込んだ眩しい光。黒い雨。その雨の恐ろしさを知らずに自ら雨を浴びた子どもたち。爛れた背中。地上に並ぶ死体。壮絶な体験を伝える画面が並ぶ。

その筆致は激しさや悲しみよりも、静かな誠実さに満ちている。被爆者たちの記憶と対峙し、その代わりとなって画面に再現していくひたむきさが画面から立ち上がる。淡々と丁寧に紡ぎ出された被爆者たちの記憶に胸を打たれる。

なお、作品のキャプションに記載された二次元コードより、高校生と被爆者のコメント、被爆地などを知り、制作の背景に触れることできる。

「空全体が真っ白になる程の光を経験したことがないので、それを表現するのがとても難しかったです」という高校生に対し、被爆者が「あの閃光の一瞬が蘇ってきてぞっとしました」と言葉を寄せるなど、両者が確かに交信し合っていることがうかがえる。来館時はぜひ着目したい。

原子力の危うさを伝える、ウランガラスの異様な輝き

核の問題に取り組む現代作家たちは、原爆にどのように応答してきたのか。

こちらは、広島に生まれ、幼少期から戦争体験を聞き育った後藤靖香(1982〜)による作品《堂々巡り》だ。戦中に発表された文楽の人形浄瑠璃作品『水漬く屍(みずくかばね)』を背景に制作された。真珠湾攻撃に向かった兵士を題材としている。水漬く屍とは、万葉集の大伴家持の和歌にある一節で、歌は「天皇のために海に行くなら、水に浸かる屍となり、山に行くなら草に埋もれる屍になる」という意を持ち、戦中は軍歌としても歌われた。

『水漬く屍(みずくかばね)』の主役である上田定(かみたさだむ)は後藤氏と同郷出身だったこともあり、演目に惹きつけられたという。物語を人形浄瑠璃に仕上げたのは西亭(にしてい)という文楽の三味線弾きで、『曽根崎心中』を復曲させた人物だ。後藤氏は、『曽根崎心中』で取り入れられる浅葱色の帯、その青に浄瑠璃の世界を見た。許しの色にも受け取れたという。青で描かれた二つの大きな画面。それぞれの人物は呼応するように身をかがめ、こちらに迫ってくるようだ。遠くから見つめると、大きな目にこちらを見据えられているようにも映る。

左に上田定、右に西亭が描かれている。上田定が手にする土、西亭が抱える三味線の弦に輝く、黄緑色の光に着目したい。これは、原爆に使われたウランをごく微量に含むウランガラスが放つものだ。『水漬く屍』では、「故郷の土をお守りにする」という他の兵士の逸話が意図的に挿入されており、後藤氏はここから「ヒロシマ・ガラス」の使用を着想する。「ヒロシマ・ガラス」とは、原爆の熱戦により一瞬で気化したガラスが他の物質を取り込み生じた光の微粒子を指す。後藤氏はそれをウランガラスで表現した。

ウランガラスの輝きを作品に使用するアート・ユニットに、米谷健+ジュリアがいる。米谷氏は元金融ブローカー、ジュリア氏は元大学の歴史学者で、現在は京都に在住し、有機農業をしながら、環境問題、社会問題を題材とした作品を多く発表している。

鮮烈な輝きを放つウランガラスのシャンデリア。その蛍光色の輝きは綺麗だが、どこか妖しく、非現実的な異物感がある。このウランガラスのシャンデリアは、現在原子力発電所を保有する国々の数だけ制作されており、サイズは原発の総出力規模に比例して大きくなる。

ウランガラスの光が、米谷健+ジュリアと岡本太郎の立体作品を照らしている。一見すると、白化したいくつもの珊瑚に覆われているような立体作品は、磁器土、繊維強化プラスチックにより制作された。作家たちが有機農業を体験して得た実感が背景となっている。死滅した珊瑚(のように見える人工物)に全身を覆われた彫刻は、微生物の奇跡的な共生や、その儚さを想起させる。

いずれの作品も洗練されていながら不穏さを抱え、辺りの空気にヒビが入るような、微細な振動を放っている気がした。そのヒビに何を見出すかは受け手に委ねられている。

被爆者一人ひとりの存在に対峙。魂に祝福を

原爆の体験を次世代につなぐ上で、いわゆる総括的な情報は、その被害規模を知る手助けとなるが、一人の体験には決して置き換えられない。それゆえ、被爆者の言葉は無比の力を持つ。戦争体験のない人間にとって、戦争は想像の域を出ることはないし、同じ苦痛は決して体験できないが、一人ひとりの存在、生の重みを受け止めることで、深くその記憶を体内に響かせることができるかもしれない。

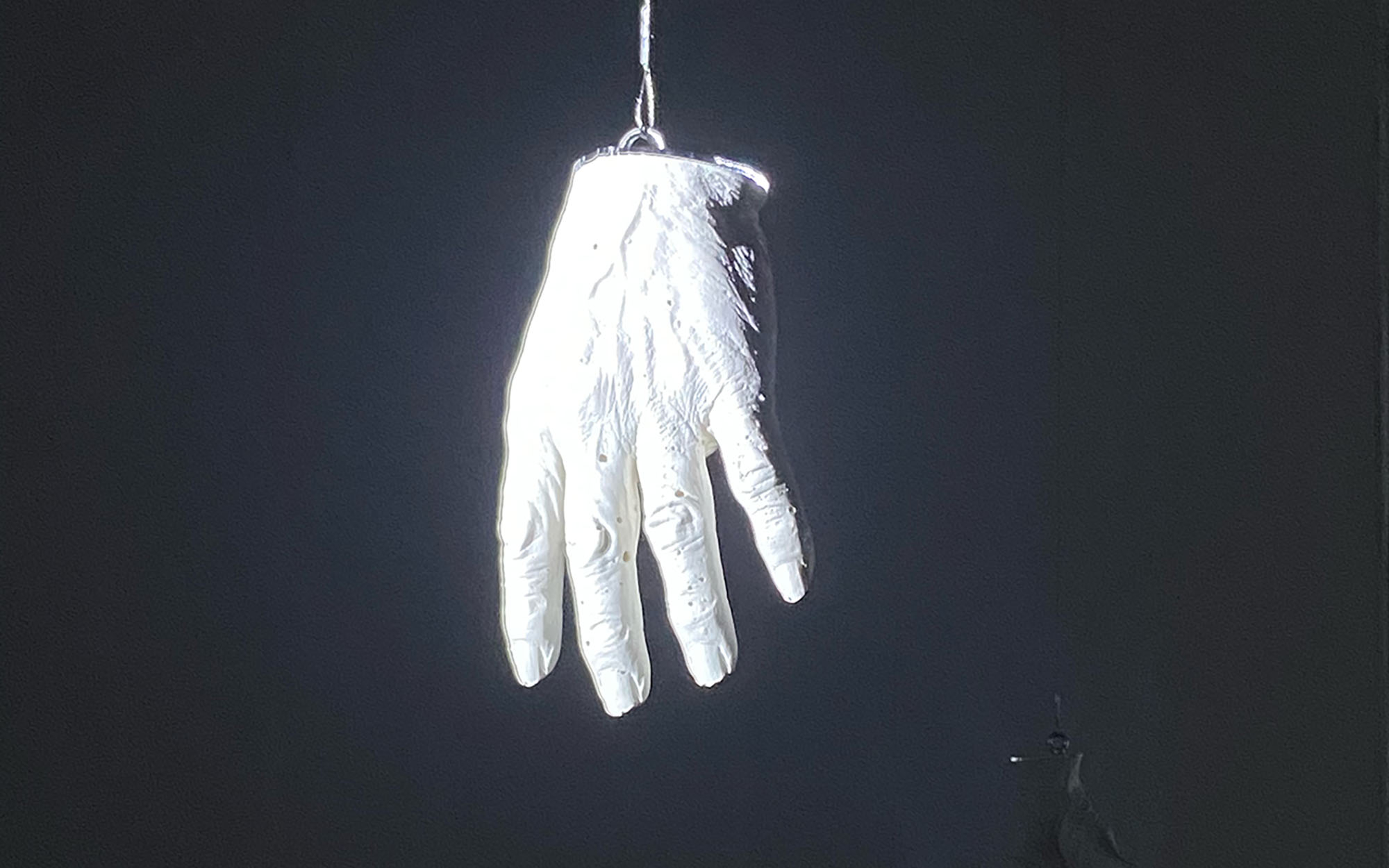

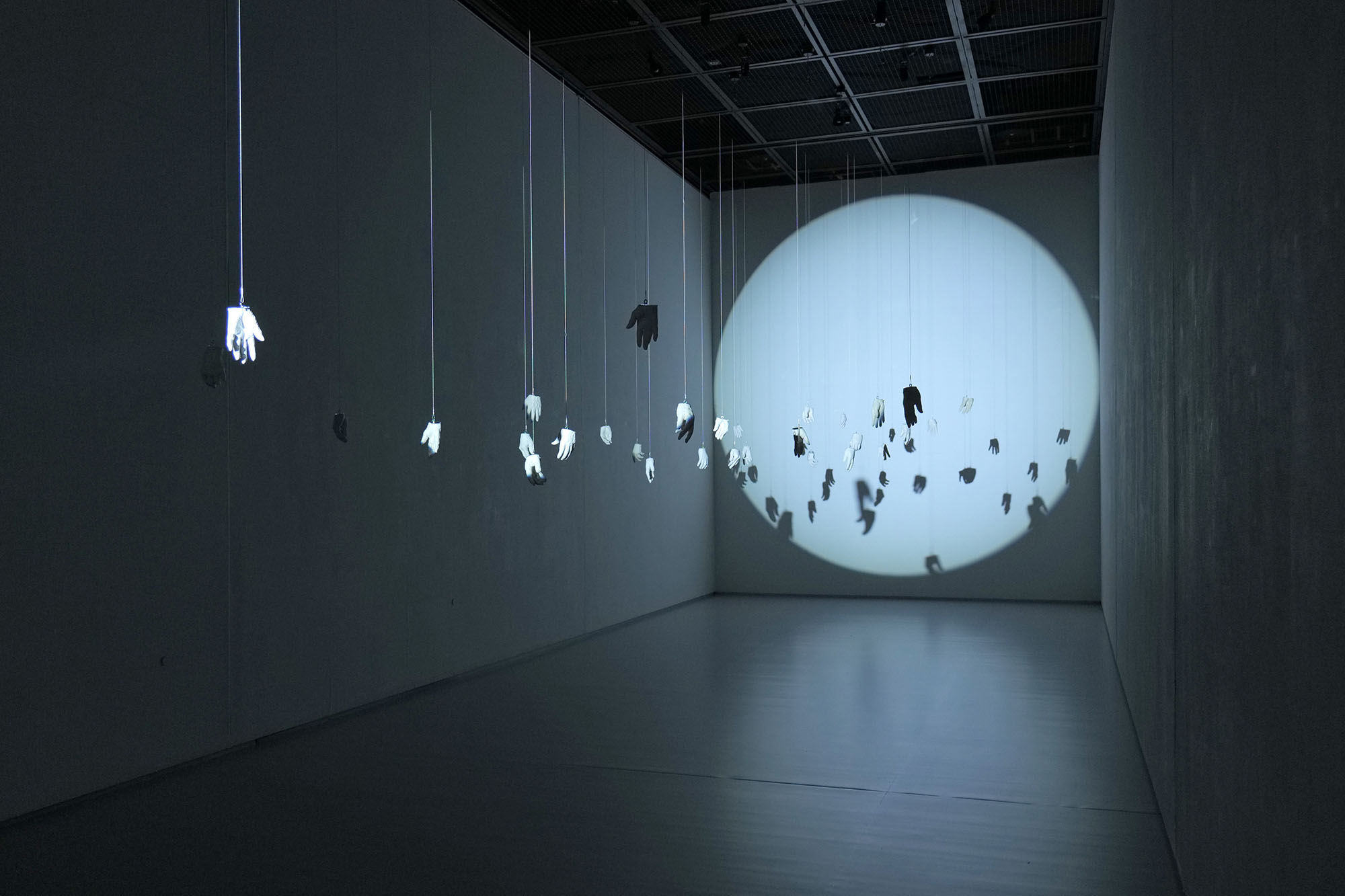

そうした個々の存在に近づこうとした作品が、冨安由真(1983 〜)の《影にのぞむ》だ。広島出身で、祖父母、曽祖父母が被爆を体験した。被爆3世として、原爆に向き合う作品の制作を長らく胸に抱いてきた。

展示空間に浮かび上がる15名、30の手。一つとして同じ手はない。この手は、冨安氏が被爆体験を聞き取りした人々から、一つひとつ象られたものだ。

祖母が一度だけ語ってくれたという被爆体験で、冨安氏は「手」が印象深く残ったという。皮膚が剥がれた腕を前に上げ、ぞろぞろと歩く人々の幽霊のような手は、原爆の恐ろしさを象徴する存在だった。一方で、重ね合わせた手は祈りの象徴ともいえる。

光に照らし出される手が、被爆した一人ひとりの存在を生々しく伝える。作品全体だけでなく、その一つひとつの手、指先、闇と光の変容を目に焼き付けたい。

「戦争」「原爆」という言葉はあまりに重く、その壮絶な体験に想い馳せるほど、受け手は戦争の惨禍、悲惨さに打たれ、鎮魂を望む。ただ、戦争の犠牲者たちは自らが生まれたこと、存在したこと、魂が祝福されることを望んでいたのではないか。そのように思い至ったのが、彫刻家・安藤榮作(1961〜)だ。

安藤氏は、魂の旅路を追いながら、そこに祝福、光を織り込む。《明日の神話》の前に設置された《約束の船》は、時空を超えた航路をゆく魂の船なのかもしれない。《光のさなぎ》は、男性性と女性性がスパイラルの光を生み出し、天と地をつなぐさまが表現されている。そして、作品制作の際に生まれた木屑を固めて制作された《Being》には、命と魂への祝福を込めている。それは、微細な粒子から成る儚くも力強い、エネルギー体のようでもある。

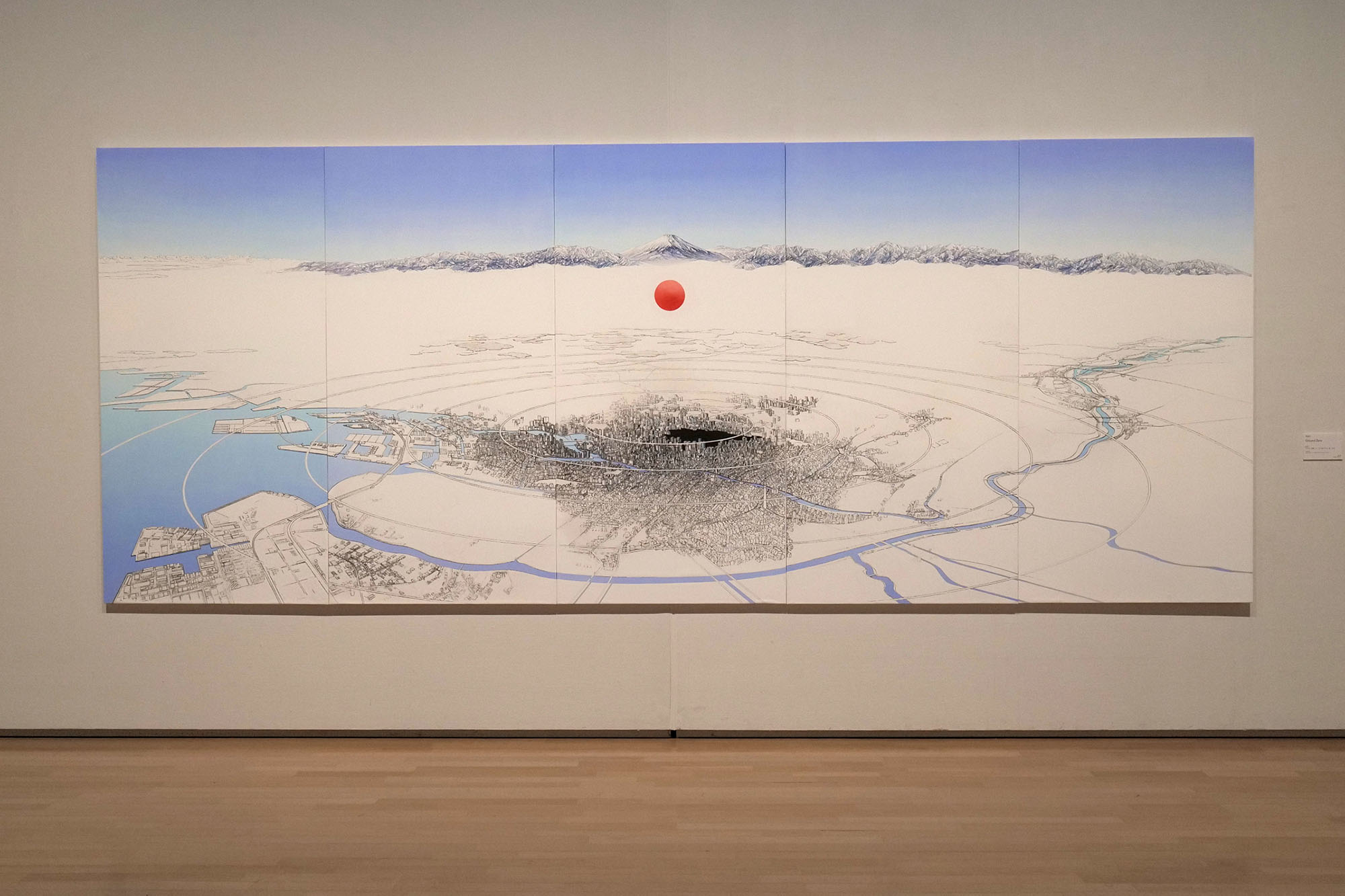

ほかにも、安喜万佐子(1970〜 やすきまさこ)による、フロッタージュ*、スケッチ、収集物を用いて土地が有する記憶と自身の応答を紡いだ作品群や、在日朝鮮人三世として生まれ、戦争、国家と個人について思索を重ねてきた李晶玉氏(1991〜)による、B29の窓から見た原爆投下後の景色を元にした作品《SIMULATED WINDOW》など、多角的なアプローチの作品が集まる。

*地面など凹凸のある物の上に紙を乗せ、木炭や顔料などで形跡を写し取る技法

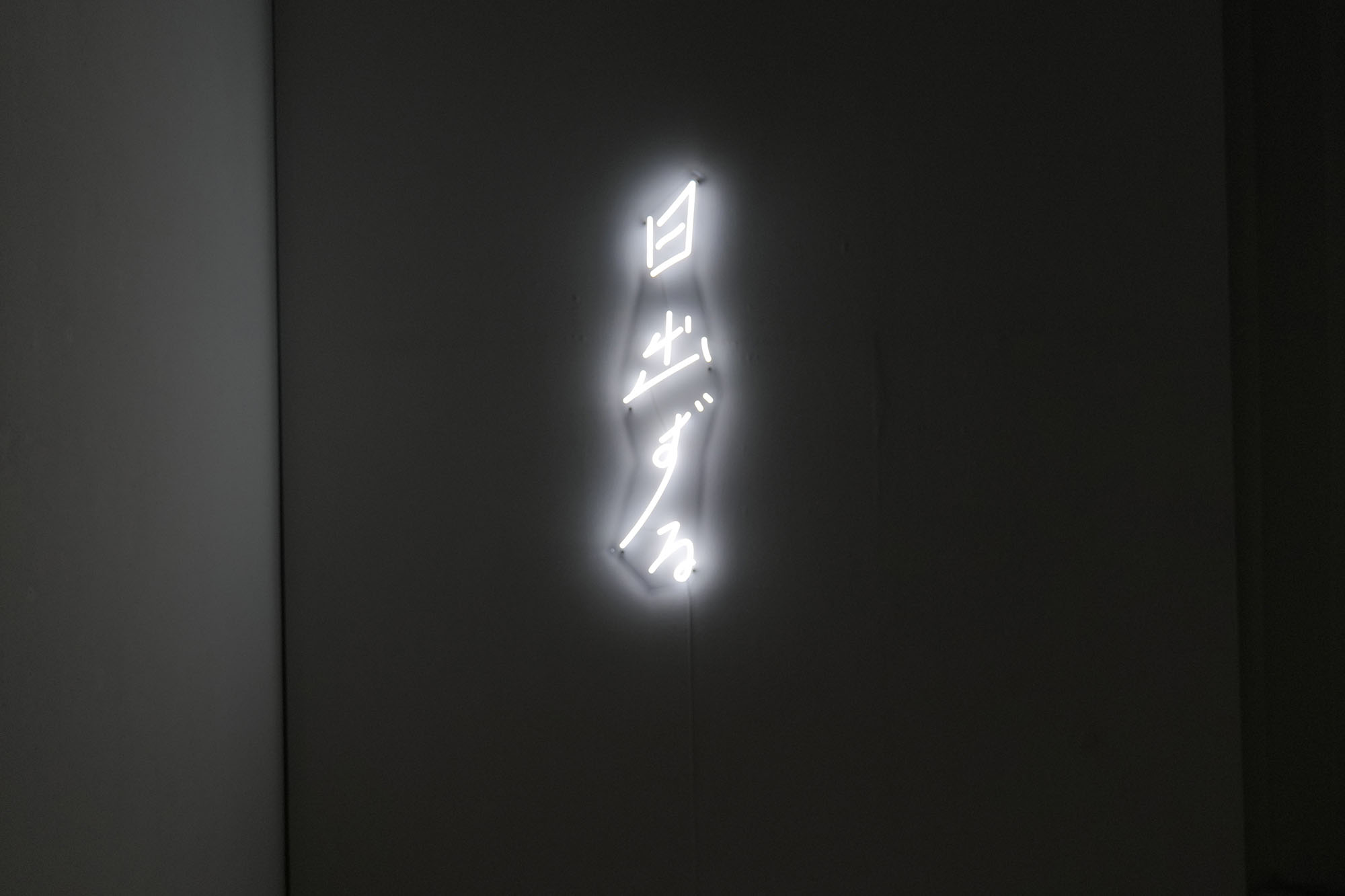

漫画家、小説家としても活動する小林エリカは、太陽から地球に光が届く8分19秒という時間に着目し、家族の歩みを軸に核が炸裂する瞬間を表現したインスタレーション作品《Sunrise》を出展している。

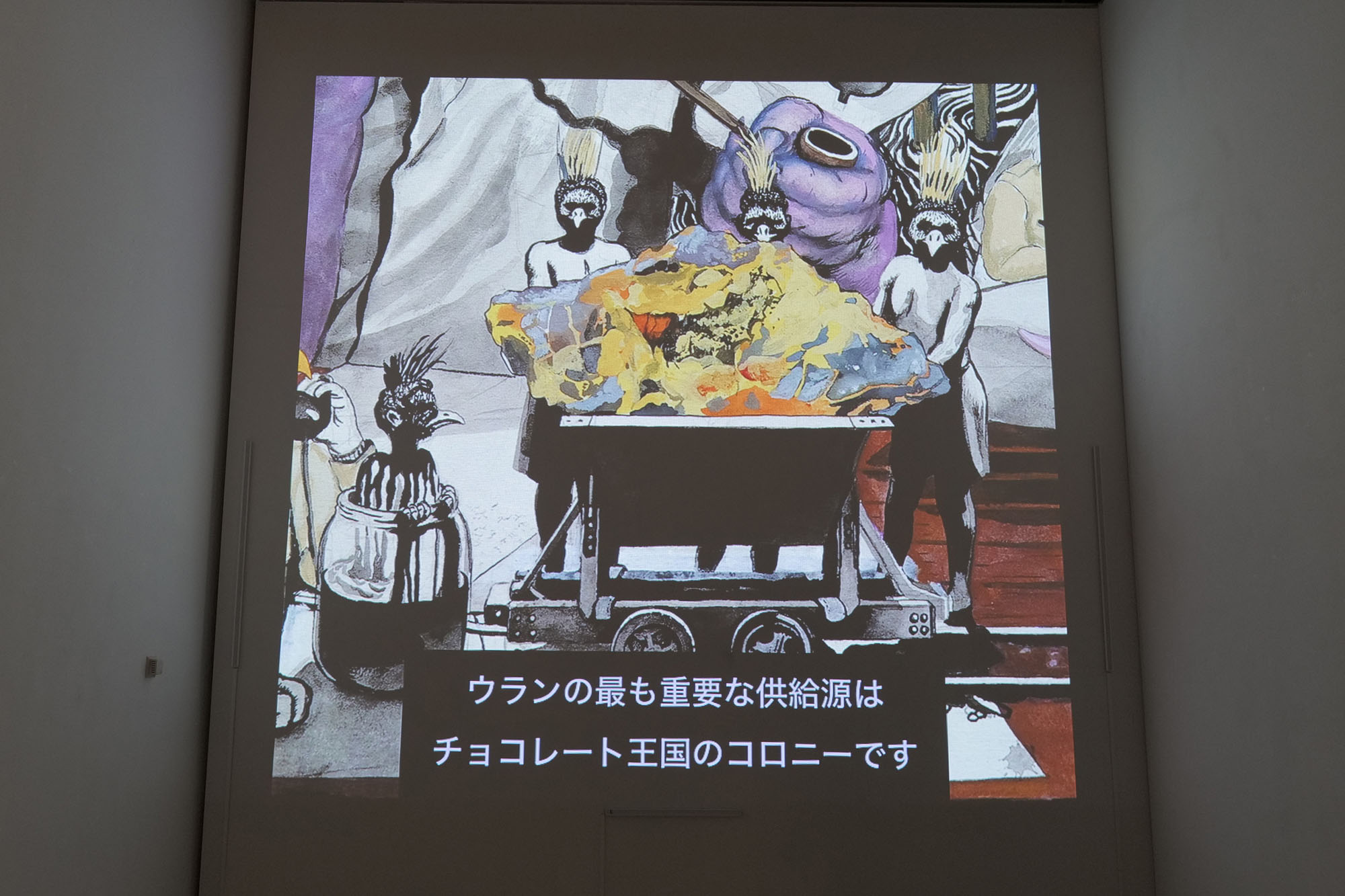

映像作品も出展されている。東京出身、ニューヨーク在住の蔦谷楽(1974〜 つたやがく)は、歴史が抱えるトラウマの再解釈に取り組み、史実をふまえ、核兵器のプロパガンダ、情報工作に切り込んだ《ピジンゴのインコ》を発表。

また、物理学の分野で素粒子論を研究した経歴を持つ笠木絵津子(1952〜 かさぎえつこ)は、原子力や核についての思考を促す映像プロジェクト「現代物理への旅」を出展。ビキニ水爆事件を追ってマーシャル諸島を巡り、現地の取材映像も記録されている。

作家の多種多様なアプローチに触れていくことで、自ずと視界が広げられていく。

あの瞬間は、象徴としてわれわれの肉体のうちにヤキツイている。過去の事件としてでではなく、純粋に、激しく、あの瞬間はわれわれの中に爆発しつづけている。瞬間が爆発しているのである。

(中略)

キノコ雲も見なかったし、火傷もしなかった、そして現在、生活をたくましくうち出し、新しい日本の現実を作り上げる情熱と力をもった日本人、その生きる意志の中にこそ、あの瞬間が爆発し続けなければならないのだ。

(岡本太郎「瞬間」『私の現代芸術』1963年)

内なる生の衝動を噛み締め、明日へ

渋谷駅の連絡通路を毎日大勢の人が行き交い、《明日の神話》の前を通り過ぎていく。巨匠の作品と知る人も、知らない人もいるだろう。

「アートは時を超えて多くの人々の心を震わせ、インスピレーションを与え続け、自分は何をすべきかを考えさせる力があると信じます。」

8歳の頃に広島で被爆した、平和のためのヒロシマ通訳者グループ代表の小倉桂子氏(1937〜)は、本展に対しこのような言葉を寄せた。

80年を経て、戦争が過去の出来事として、収まりのよい言葉で語られている状況に、違和感を覚えることがある。複雑で、尋常でない出来事が、均質的な言葉に回収されていくのは、言葉や想像力の限界を突きつけられる心地がする。芸術は、戦争が孕む多義性や、核の威力、生の衝動も受け止める器を有するはずだ。本展は、そうした芸術の可能性に果敢に挑む内容となっている。

戦後生まれの人間が、戦争、原爆の恐怖、悲惨さ、国家の支配、社会的圧力を、その体をもって真に知ることはできない。それゆえ、戦争について知り、理解を深め、実感を伴うほど思考と想像を重ねていくことに意義がある。本展を通じて、過酷で凄惨であると同時に、並々ならぬ生が刻まれた被爆の記憶に向き合うことは、その入口として実に有効だ。

戦争の記憶に接しながら、その応答として現代を生きていく。正解は存在しない。肝要なのは、自身に生まれる衝動、疑問、その原点に立ち、各々が思考し、行動に移すことだろう。生の瞬間を全身で噛み締めながら。

本展は、いよいよ10月19日(金)まで。作家たちの作品に対峙しながら、内なる衝動に向き合いたい。

出典・参考文献:

『戦後80年《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術』図録

『岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの』図録

『黒い太陽と赤いカニ 岡本太郎の日本』椹木野衣 中央公論新社 2003年

『太郎と爆発 来たるべき岡本太郎へ』椹木野衣 河出書房新社 2012年

関連記事:

岡本太郎が万国博に賭けたもの。ベラボーな神像《太陽の塔》が今日に伝える生命の根源とは?

展覧会情報

| 戦後80年 《明日の神話》 次世代につなぐ 原爆×芸術 会期: 2025年 7月19日(土)~10月19日(日) 開館時間:9:30-17:00(入館16:30まで) 休館日: 月曜日(10月13日を除く)、10月15日(水) 場所:川崎市岡本太郎美術館 Webサイト:https://www.taromuseum.jp/ |