夢のように混沌とした、映像の激流。烏の鳴き声、作家の名をかき消すノイズ。「I’m」の後に続く、「OK」「KO」「CHAOS」。

レオス・カラックス(1960〜)の最新作『IT’S NOT ME イッツ・ノット・ミー』(以下、『IT’S NOT ME』)は、時間を超越した映像体験に観客を誘う。ポンピドゥー・センターから「10分程度の自画像のような作品」という話を受け制作が始まった本作だが、結果、展覧会は実現せず、カラックス自ら編集し、42分の作品を完成させた。シネエッセイと呼べる『IT’S NOT ME』には、カラックス自身の断片、あるいは彼が見つめる世界の断片が織り交ぜられている。間断なく押し寄せるイメージの連鎖は、混沌と流れていくようだが、断片が呼応し合いながら、幾筋かの流れを生み出している。

卵の中へ。父性の探求

作品の序盤では、卵が頻繁に現れる。缶詰に入った大量の生卵がフライパンに投げ入れられ、みるみるうちにスクランブルされていく。崖から高く跳躍し、水面にダイブする女性。ベルクソンの言葉「エラン・ヴィタル(生命の躍動)」。引用される映画『結婚哲学』の食卓には、卵が繊細なエッグスタンドに収まっている。注射針が刺される卵。生命の象徴であるモティーフとプラグマティズム(実用主義)の対比なのか。ダイブする女性は受精のイメージ?「お前は卵の中」。

「家族の中に、一人は破滅的な人間がいる」。

カラックスは、それが自身だと語る。そして、家系の血、ひいては父系の血に目が向けられる。戯れに、父の存在を置き換える。父はこれだ。これ。違う。これ。そこには敬愛するゴダールの姿も、独裁者ヒトラーの姿も見られる。男たち全員が自分の親族であるかのように。

カラックスは同時代を生きた人物を見据える。旧時代の遺物的な価値観の制裁。アドルフ・ヒトラー。ロマン・ポランスキー。独裁者、性暴力を犯した映画監督など、暴走する父性と自身を等しく並べ、共通点を探る。重厚で威厳があり、権力構造を用いて最下層の人々を圧制する男たち。「汚れた父親」。

『メルド』(2008年)の終盤、裁判にかけられたメルドはこう叫んだ。

私の母は聖女だった。お前たち みんなが母を強姦した。だから 私はお前たちの息子だ!

伸び切った爪でマイクを引っ掻き、ノイズを引き起こす。

地底のマグマ。「汚れた父親」の暴走を裁く子供の眼差し

本作では、子供が度々登場する。カラックスを追いかけ、夢の話をする娘ナスティア(ナースチャ)。「サメに追われている。足が噛まれちゃう。サメがパパを捕まえられない。パパは見てなかった」と父を責める。

「ガスのシャワー」。ホロコースト。ユダヤ人を絶滅させる計画についてベッドで読み聞かせを受ける二人の子供。

メトロが「Bonne Nouvelle」駅に向かう最中、突如扉が開き、絶叫しながら地下へ投げ出される乗客。車内に残された人々は無反応で、車内のポールを握った少女は、その周りをくるくる回り続ける。

子供の目に敵うものはない。そう伝えるように、子供たちのまなざしは真っ直ぐで自由だ。その眼差しは、「汚れた父親たち」に向けられていく。

地下は深い闇。深淵までゆくと、マグマに、地底の太陽にたどりつく。それは、抑圧され、隠された暴力性の象徴と呼べるかもしれない。死の気配もある。「死者の太陽」。

カラックスの作品では、しばしば父親が闇に通じる存在として描かれる。

墓地にいる悪夢を見る。死んだ父親たちが埋葬されている。彼らは地の底から響いてくるような声で僕にこう言う。“お前には私の娘を愛する資格はない。

(『汚れた血』レオス・カラックス 1986)

疾走する愛の物語は、父の死が始まりだった。『IT’S NOT ME』でカラックスのナレーションが「地の底から響いてくるような声」なのは偶然でないだろう。カラックスは『汚れた血』が意味する「血」を次のように語っている。

「汚れた血」という題名には、ふたつの意味が込められている。第一には、ランボーの詩に通じる部分で、親から遺伝した悪い血統の意味だ。アレックスの場合、父親から金庫破りの才能と一種の精神的なひ弱さを受け継いでいる。第二には、物語に登場するSTBOという架空のウイルスに汚染された血液を指している。

(『レオス・カラックス 映画の二十一世紀ヘ向けて』筑摩書房 1992年)

父と娘の関係を描いたカラックス作品に『アネット』(2021)がある。「汚れた父親」の一人として、画面に現れるヘンリー・マッケンリー。スタンダップ・コメディアンのヘンリーは、舞台上でメルドと同じ、緑のガウンをまとう。成功格差の屈辱からソプラノ歌手の妻を、保身から指揮者二人を手にかけ、牢獄に入ったヘンリーは、エンディングで娘アネットに「暗い闇を覗くな」と伝える。

俺は崖の上にいた

眼下は底知れぬ闇

抗いきれずに闇をのぞいた

賢明に抗ったが

見たいという衝動

半分は恐怖で半分か解放感

つい目を向けた

その深淵に。暗い闇に

暗闇に輝く一点の光。月光の下で歌うベイビー・アネット。父に対し、幼い娘はこう返す。幼くも凶暴な、鋭い歌声で。

もう歌わない

夜は光を避ける

もう歌わない

ランプは全部壊す

もう歌わない

真っ暗闇で暮らす

もう二度と歌わない

永遠に吸血鬼

両親の愛憎の毒牙にかけられたことをアネットは許さない。アネットは親を捨て、自立する。自らの足で歩くことを決めた時、人形は、人間の体を得る。それはアレックスとオスカーのアナグラムに改名した当時のカラックス自身にも当てはまる。

子どもが大人を見捨てた時に、人生が露わになる。これは僕が経験したことだ。だから13歳の時に改名した。僕は娘に捨てられたくないけど、そうやって起こるものだ。

(『アネット』パンフレットより)

これらのことをふまえれば、本編で夢の話をするナスティアにカラックスが返す「夢の監督はお前だ」という言葉がより深く響いてくる。

父と娘の絆。恐怖と混沌がもたらす疾走と破滅

『IT’S NOT ME』では、成長したナスティアが映画『ロシュフォールたちの恋人たち』の「コンチェルトのテーマ」(ミシェル・ルグラン)を、ピアノで情感豊かに奏でる。そこへ重なる雷鳴。ナスティアの映像の上を一筋の激しい光が走り、明滅する。

『狩人の夜』『ビガーザンライフ』『サンライズ』『復讐は俺にまかせろ』など、いずれも父が妻を殺す、手にかけようとする作品が引用される。屈辱。卑屈。名誉欲。屈折した父性の暴走の果てに戦争、殺戮があると伝えるように、現代に至るまでの独裁者の姿が列挙される。黒々とした巨大サソリは、男たちの象徴か。

「彼らは憎しみが叫ぶ日を夢見ている」。

『アネット』はカラックスがナスティアに捧げた作品であり、ヘンリーという父親像にカラックスを重ねようとする鑑賞者もいるかもしれない。しかしそれは少し早計だ。『アネット』の原案はスパークスが手がけ、カラックスはそれを土台に世界を構築した。『レオス・カラックス 映画を彷徨うひと』(フィルムアート社 2022年)では、「こうした悲しい作品をあなたが娘さんに捧げるというのは意外な気がする」というインタビュアーに、カラックスはこう答える。

いや、少なくとも僕はそう思わない。愛とは、愛されることを信じられなければだめだ。(中略)僕は自分の娘に、「この映画は僕らの関係のビジョンだ」と言っているわけじゃない。そうではなく、これは父と娘の関係において怖いもの。この映画で僕が行なったことは、その恐れを探究することだ。「お前ならわかってくれると信じている」ということなんだ。

カラックスとナスティアが登場する『アネット』の冒頭シーン。父と娘の関わりは、とても親密で、優しさに満ちている。どこか所在なさげな佇まいがよく似ており、彼らは常に身を寄せ合っている。時に、ナスティアがカラックスの保護者であるかのようにも見える。

実際、カラックスの作品には父性の暴走のような側面は感じ取れない。むしろ、女性的と言える程に繊細な点がカラックス作品の特徴ではないだろうか。繊細な詩情性と疾走する鋭利な刃。少年の疾走は危うく、着地点のないまま混乱を起こし、時に破滅的な衝動を起こす。恐怖が自らを断崖の淵へ追い込み、「汚れた父親」の疑いをかけるに至ったのか。

『IT’S NOT ME』の終盤、『Pola X』(1999)『汚れた血』の破滅的なラストシーンが引用される。『汚れた血』でアレックスが最後に目にする視界は、カラックスの夢が原型だったという。「デジャヴ」。

『汚れた血』で、アレックスが自動車のボンネットの上に横たわり、仲間に見守られて死ぬ場面があるけど、あれと同じ夢を見た。僕がボンネットの上に倒れていて、上から覗いているのは、身近な人たち、家族、恋人、それに僕が好きな映画監督たちなんだ。

(『レオス・カラックス 映画の二十一世紀ヘ向けて』筑摩書房 1992年)

重力からの解放。ベイビー・アネットはふんわり着地

「GRAVITY(重力)」。地底の闇に引き寄せられるのは、そこに重力が働くからかもしれない。『汚れた血』の序盤、アレックスはトマに電話でこう語る。

毎朝コンクリートが腹に詰まってるみたいだ。家を出て以来ずっと。重いんだ…体が重い。バイクに乗ってても…スピード感がない。

パラシュートで飛ぼうとしたアンナは、重力に身を投げ失神した。アレックスは彼女の体を支え、共に空を飛ぶ。

「スピードの微笑」。強い引力により大地から離れられない私たち。地底のマグマ、重力から身を吹っ切ろうと、カラックスの描く人物は、いつも疾走していた。「Modern Love」が鳴りわたる中、走り続けるアレックス。腹を抱え、足を引きずり、背をそり返し、飛び跳ね、全力疾走する。私たちは走ることにより、飛ぶことにより、重力に逆らうことができる。

しかし、重力からの解放を望む一方で、私たちは知らぬうちにその重みを噛み締めている。『It’s Not Me』では、重いカメラの機器を抱え、対象を追いかけた時代を「神の視点」と称し、スマホで軽々しく恋人を撮影する現代との落差に言及する。人が空を飛べないのは、空と同じくらい地を愛しているからなのかもしれない。

そこへ登場するのが『IT’S NOT ME』最大のサプライズ、ベイビー・アネットの疾走だ。性別も生も超越したアネットは、拙い歩行から疾走し、高くジャンプする。長い跳躍の先に、ふんわり着地。重力を操るような軽やかさ。その姿に新時代を見たようで、胸がすく思いがした。

カオスを受け継ぐ、新たな疾走の予感

指先が多くを語る人だ。本インタビュー映像で、カラックスは本作への質問に対し的確に答えているが、同じかそれ以上に饒舌な指に目を奪われる。内容は示唆に富んでおり、作家を志す人々にはぜひ視聴をすすめたい。

『IT’S NOT ME』はゴダールとの共通点に着目されがちだ。敬愛する作家へのリスペクトは前提にあり、オマージュとしての側面も認められるが、むしろ映像作家にとって、この夢幻的な映像は創造の原始であり、作家の数だけ存在するアプローチのように思える。

カラックスは元来、自作を見返すことを好まなかったようだが、本作を経て、新たな創作アプローチを発見したようだ。インタビューでは、「3年ごとに作品や自身の取り巻く世界を見直すとよいと思う」「みんなが、特に子供がした方がいい」と語っている。

レオス・カラックス

「映像はますます慌ただしく流れ続ける。呼吸もせず、毎秒のまばたきもしない。僕らの目を潰す気だ。そう、僕らにはまばたきが必要なんだ。世界の美はそれを求めている」。

本作の最後に語られる言葉だ。

『アネット』の冒頭シーンには、まばたきをするような黒みが入っていた。まばたきが連れてくるのは影。人はまばたきをするたび、光と影を行き来する。それはどこか、陽の中に陰、陰の中に陽を抱える太極図を思わせる。また、カラックスが愛するマリリン・モンローの白い肌に浮かぶ黒子にも通じていくのかもしれない。カラックスはいつも光と影の移ろいを描いてきた。『ポンヌフの恋人』(1991年)でアレックスが光を得るほど失明していくミシェル。

アレックスが火を吹くとき、ミシェルは初めて本当の意味で彼のことを見る。アレックスは彼女の心を奪い、彼女の瞳を燃えあがらせる。けれどもそれと同時に、彼の口から吐き出された美しい炎によって、ミシェルの眼は痛めつけられる。それは言葉ではないのだけれど、口から出た美しい何かが人を傷つけてしまう。(中略)これは、愛のなかにある絶対的な不平等なのさ。

(『レオス・カラックス 映画の二十一世紀ヘ向けて』筑摩書房 1992年)

『IT’S NOT ME』について、カラックスは「カオスが生きたまま描かれている」と話す。「自分自身がカオス。頭の中、人生もカオス。カオスを介して、出会いがある」と。作家は創造の海に漕ぎ出でる時、このカオスを引き受け、白黒つけずにまとめ上げるセンスが求められる。疾走するアネット。カラックスは次なるカオスの後継者、疾走する魂を求めているのかもしれない。

出典・参考文献:

『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』パンフレット

『レオス・カラックス 映画の二十一世紀ヘ向けて』筑摩書房 1992年

『アネット』パンフレット

『レオス・カラックス 映画を彷徨うひと』フィルムアート社 2022年

作品情報

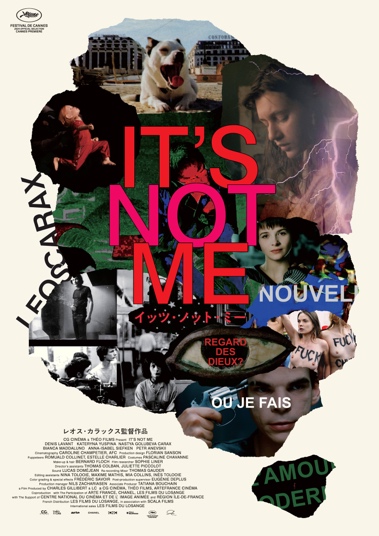

| 『ITS’NOT ME イッツ・ノット・ミー』 監督:レオス・カラックス/撮影:カロリーヌ・シャンプティエ 出演:ドニ・ラヴァン、カテリーナ・ウスピナ、ナースチャ・ゴルベワ・カラックス フランス/42分/2024年/カラー&モノクロ/1.78:1 原題『C’est Pas Moi』/英語題『It’s Not Me』 配給:ユーロスペース 公式サイト:eurospace.co.jp/itsnotme |