アニメーション監督・高畑勲(1935〜2018)がこの世を去り、5年が経つ。テレビアニメ『アルプスの少女ハイジ』や『赤毛のアン』、劇場映画『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』、アニメーションの新境地を切り拓いた『ホーホケキョ となりの山田くん』『かぐや姫の物語』など、幼い頃に作品を観た思い出が湧き上がる人や、大人になって鑑賞し、さまざまな感慨を覚えた人もいるだろう。

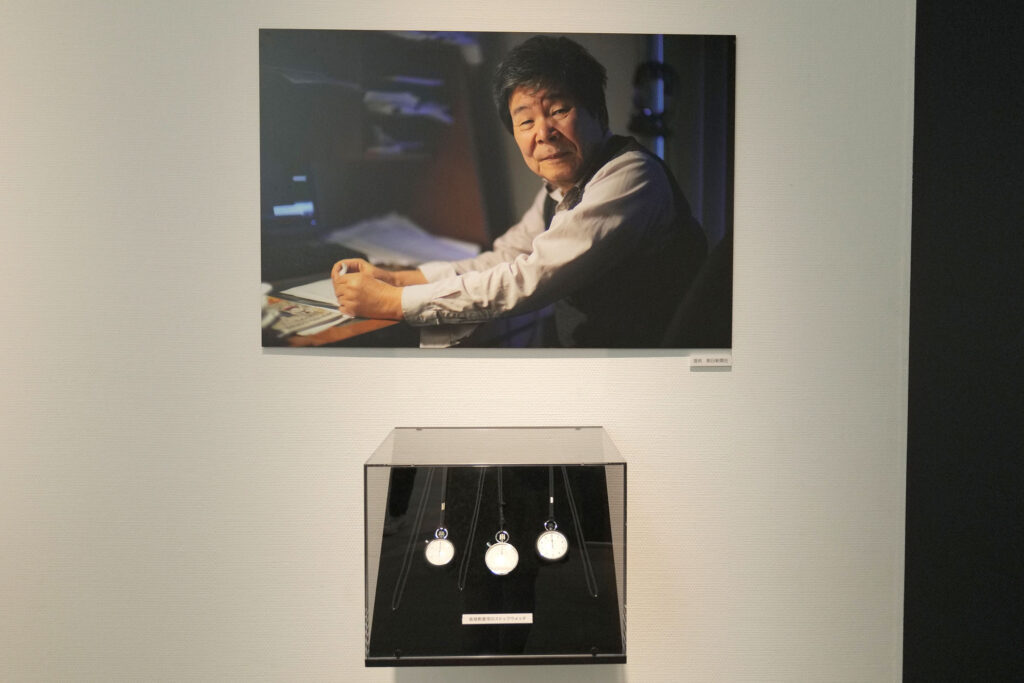

麻布台ヒルズ ギャラリーで開催中の「高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。」の会期が9月15日(月・祝)までと迫っている。本展では、日本のアニメーションの礎を築き、国内外に多大な影響を与えた高畑勲の50年以上にわたるキャリアを展観できる。高畑アニメーションの制作背景に触れながら、作品に通底する源流に迫りたい。

(楡美砂)

高畑勲をアニメーションの世界へ導いた記念碑的作品『やぶにらみの暴君』

高畑氏がアニメーションの道を志すきっかけとなった作品が、フランスのアニメーション監督ポール・グリモー、詩人で脚本を手がけたジャック・プレヴェールによる『やぶにらみの暴君』(1952年公開、のちの『王と鳥』)だ。本作は若き高畑氏にアニメーションの可能性を示し、その道へと誘った。架空のタキカルディ王国の高層宮殿を舞台に、恋する青年と少女が延々と続く階段を駆け下りていく。孤独な支配者である王から逃走する中、次第に王国の支配構造が明るみになるという、芸術的で示唆に富んだ作品は、多くの表現者、知識人の心をつかんだ。本展では、その一部が上映されている。ダイナミックかつ繊細に展開されるアニメーションは、観客を画面にぐいぐい引き込む力強さを放つ。

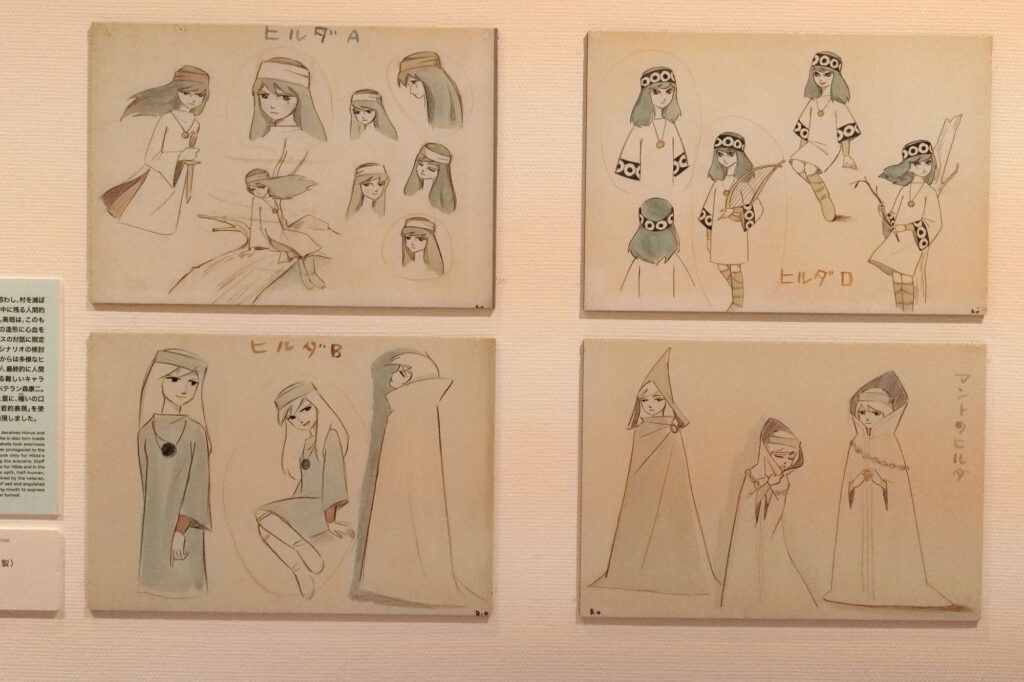

高畑勲の初監督作品『太陽の王子ホルスの大冒険』

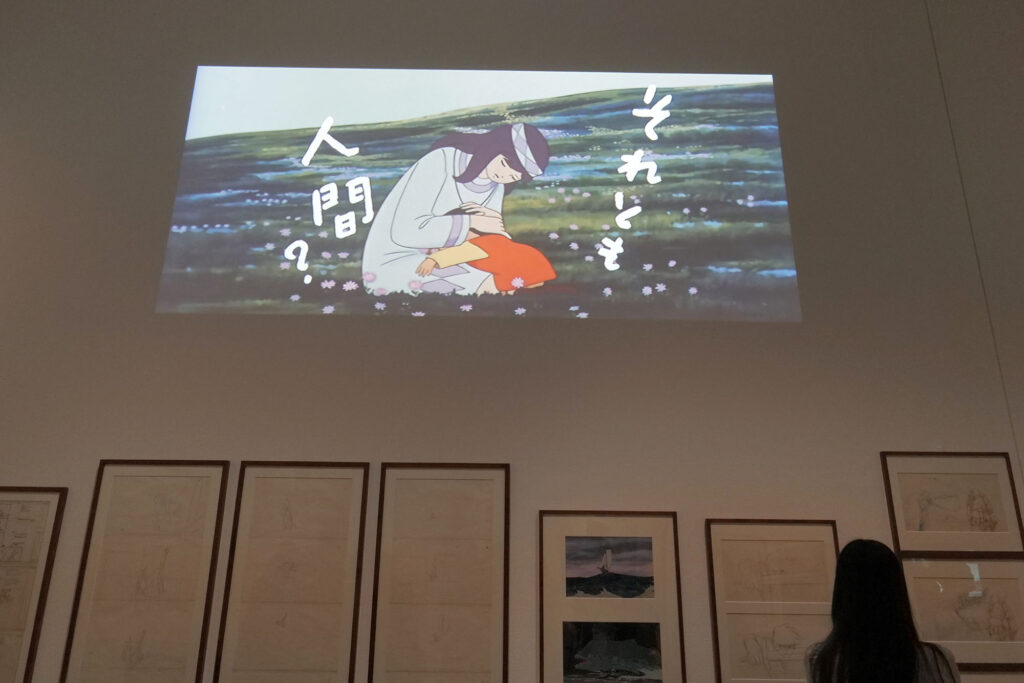

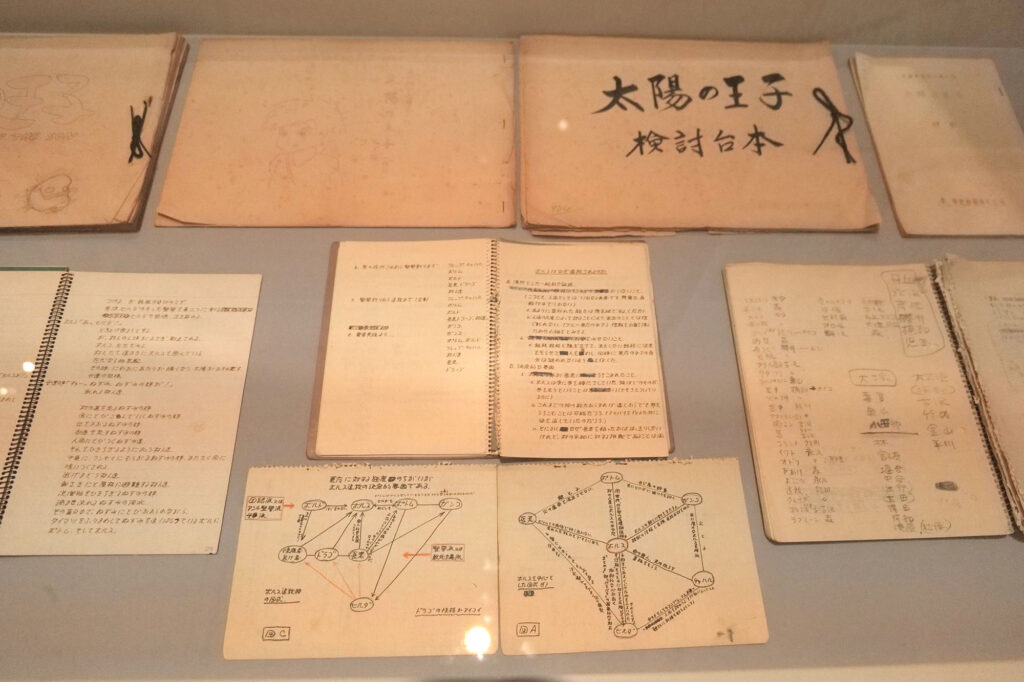

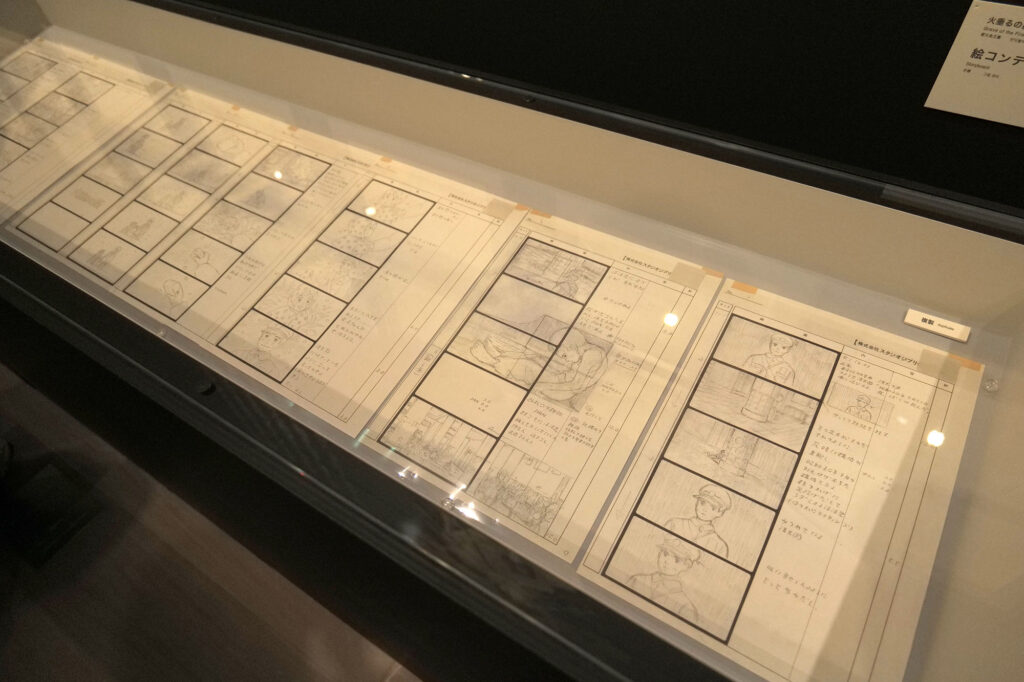

高畑氏は1959年に東映動画(現・東映アニメーション)に入社し、演出助手からキャリアをスタートする。新人離れしたセンス、技術が評価され、早々に『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1963年)の監督に抜擢される。本作はアイヌの民族叙事詩をモティーフとした人形劇の脚本『春楡(チキサニ)の上に太陽』(深沢一夫)を基にした作品で、主人公ホルスが村人たちと団結し、悪魔を倒す物語。本作では宮崎駿が原画や場面設計を担っている。悪魔の血を引く孤独な少女ヒルダの人物像は複雑で、いくつかのキャラクター案が検討されている。悲しみをたたえた目の少女は、物語に奥行き、詩情性を与え、単なる悪魔討伐を描いた作品を超越している。

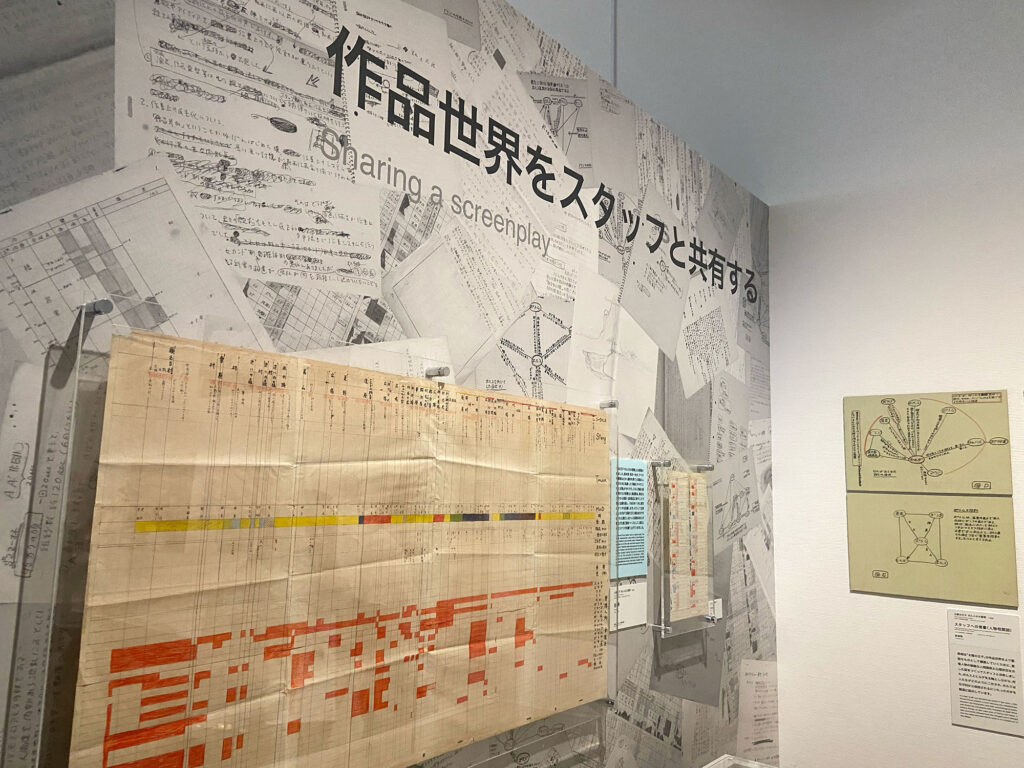

本作は約3年の歳月の末、完成した。会場には、構想ノートや作品世界をスタッフに共有するための膨大な資料が展示されている。巧みな言語化能力、全体と細部をとらえる視点、高い解像度で作品を構造化する力など、一切の妥協なくアニメーションを完成させるには、並外れた素養が求められる。情熱や知識はもとより、強固な信念、精神力がなければ成し得ない業であることを、資料の数とその緻密さが伝える。

なお、1960年頃の資料として『ぼくらのかぐや姫』という、高畑氏による構想が描かれた資料が残されている。当時生まれた構想が、いずれ最晩年の大作『かぐや姫の物語』に通じていくことになる。

アルプスの少女ハイジ、赤毛のアン——海外の児童文学をリアルに伝える

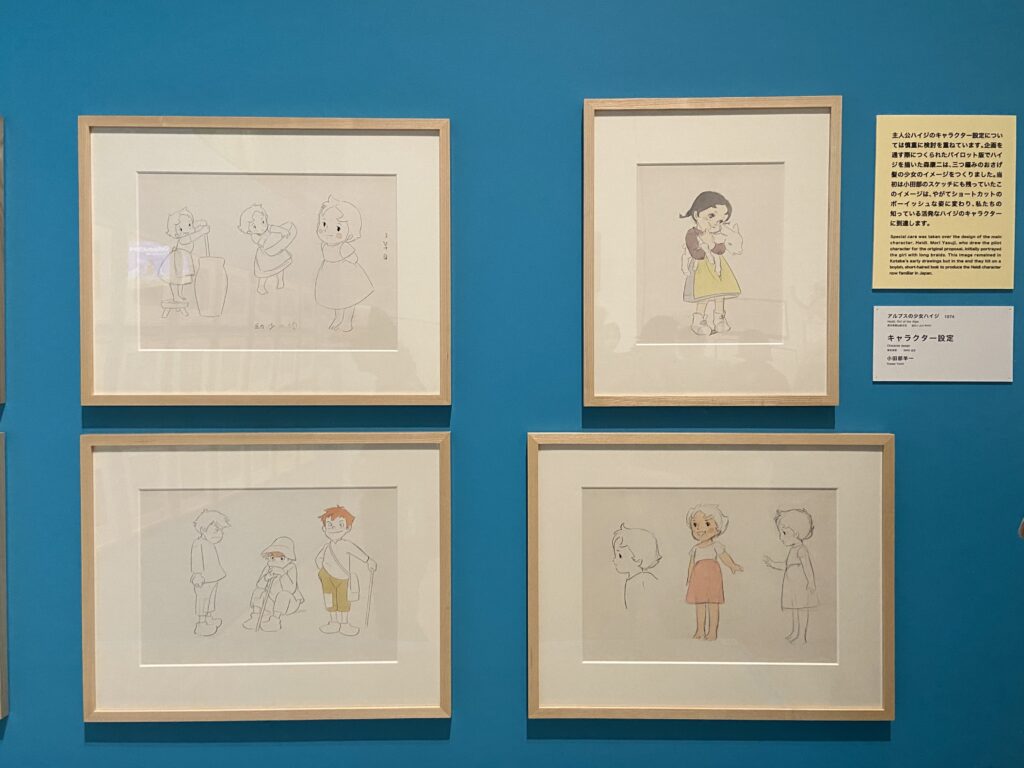

1974年から一年かけて上映されたテレビシリーズ『アルプスの少女ハイジ』は、スイスの作家ヨハンナ・シュピリの『ハイジ』が原作。高畑氏が演出を、宮崎駿が画面構成(レイアウト)、小田部羊一が作画監督を務めた。彼らは作品にとって主人公とも呼べる自然を描くために、当時としては異例だった海外でのロケハンに向かう。スイスやドイツを訪れ、ハイジやペーター等が生きた風景、生活習慣を追いかけた。

なお、当初ハイジはおさげの髪の少女だったが、キャラクターを深める中で、おなじみのボーイッシュなショートカットのハイジと変わっていったという。

展示風景より ©NIPPON ANIMATION CO., LTD. “Anne of Green Gables”™AGGLA

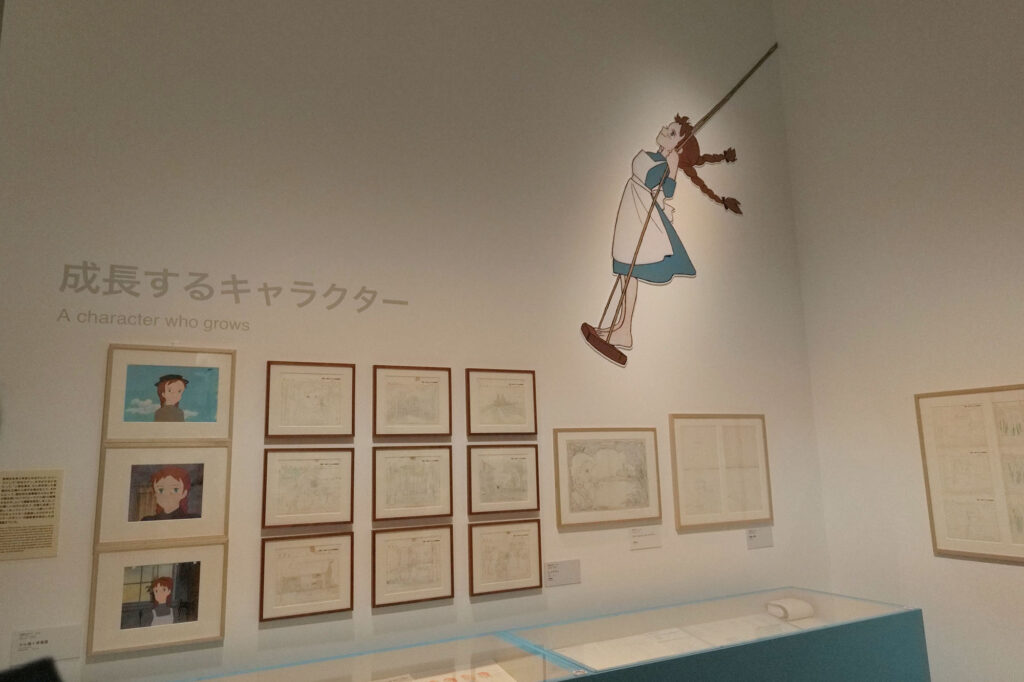

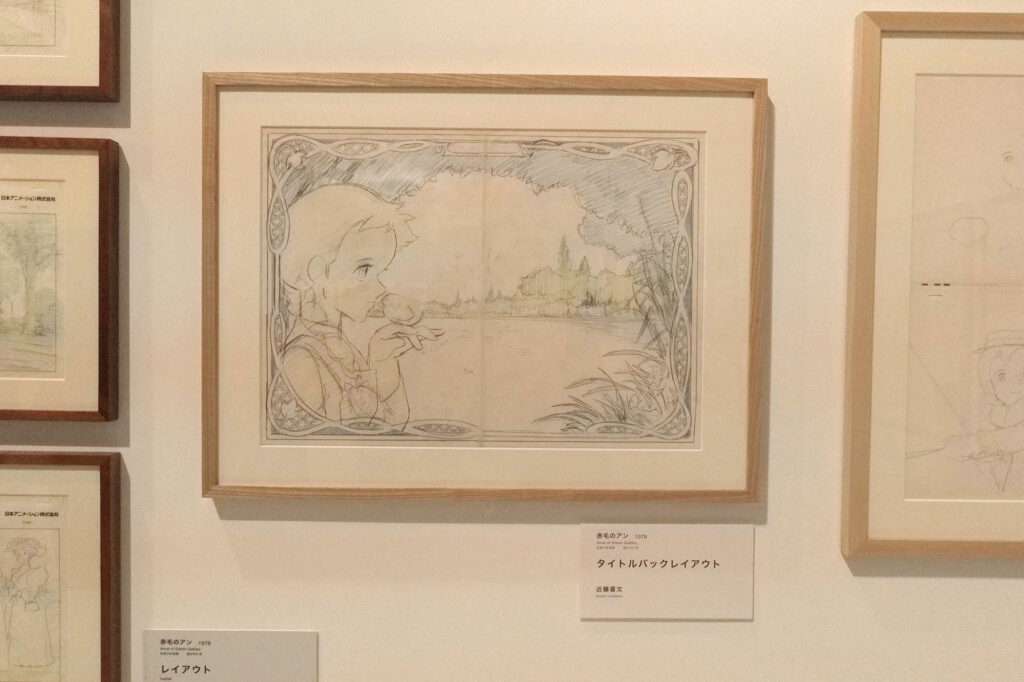

1979年には『赤毛のアン』のテレビシリーズを発表する。おしゃべりで早熟な少女アンのキャラクター。キャラクターデザイン、作画監督を近藤喜文が手がけ、高畑氏による複雑な注文を反映した。初期のアンは、より整った顔だったというが、目が大きく、骨ばり、そばかすのあるアンが、一年かけて自然に成長し、美しくなっていくさまを描いた。高畑氏は当時についてこう語っている。

あれは、僕が彼に必死であの顔にしてもらったわけです。つまり、骸骨のように痩せてて、目だけ大きくて、そばかすで、隣人のリンド夫人に「凄い子だねえ」と言われるような変な女の子の顔でなけりゃならない。それでいてどこか不思議な魅力もあり、骨格としては将来は美人になる顔でなくてはならないわけです。たいへんな注文ですよね(笑)。

『アニメーション、折りにふれて』高畑勲 岩波書店 2013年

展示風景より『赤毛のアン』タイトルバックレイアウト ©NIPPON ANIMATION CO., LTD. “Anne of Green Gables”™AGGLA

劇場版『じゃりん子チエ』日本に目を向け、下町の風土、生活をとらえていく

海外が舞台の作品を継続して発表した高畑氏は、日本を舞台とする作品制作に向かう。「日本人が日本のアニメーションを作る、とはどういうことか、いつも考えていました」と語り、そこで手がけることになったのが、漫画家・はるき悦巳による大阪の人情漫画『じゃりん子チエ』の劇場版の制作だ。

大阪の下町で、遊び人の父テツやチンピラたちに囲まれる中たくましく生きる少女チエちゃんを中心に繰り広げられるさまざまなドラマ。本作の舞台とされているのは通天閣に近い新世界や、釜ヶ崎、西成などで、日本一の日雇い労働者の街として知られる地域である。その土地の独自性は実際に訪れなければつかみがたいと、高畑氏は美術監督の山本二三とともに大阪をロケハンし、どこか懐かしさを感じさせる下町風景を描き出した。街の風景や、夜のネオンなど、登場人物たちの生活風景を彩る背景に注目したい。

ザラつきのある石版画のような色面を出したいという高畑氏の要望を受け、山本氏は、水彩画用の紙を水張りし、水刷毛で描いた色面を擦り洗うことで、粒子が荒れたような質感を生み出そうとしたという。

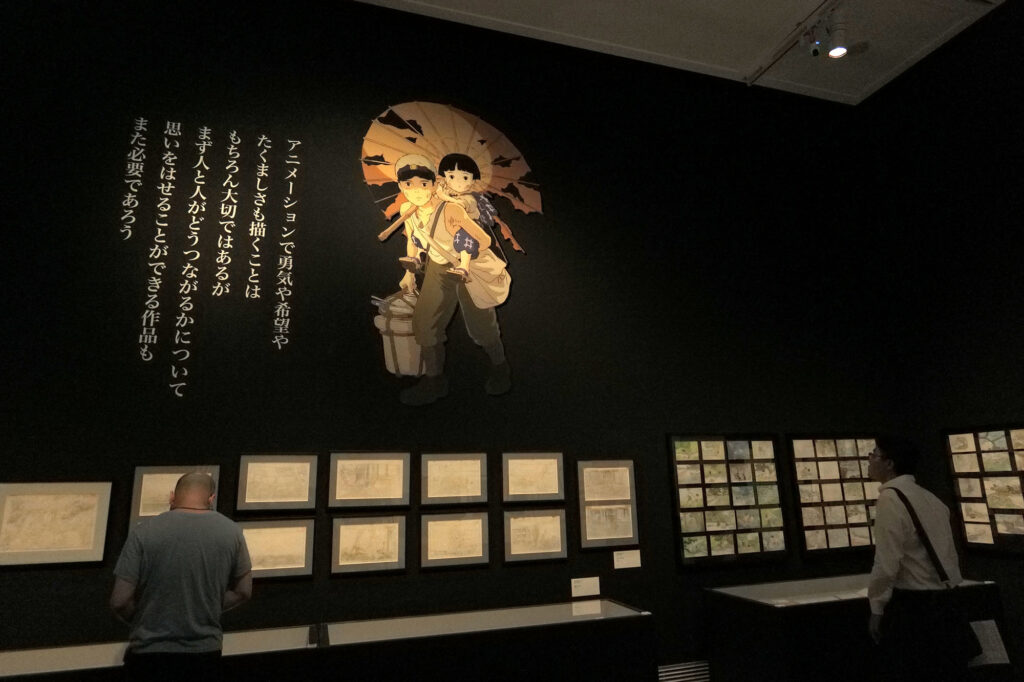

戦時下の兄妹。現代の生き方を問い直した代表作『火垂るの墓』

戦後80年となる今年、終戦記念日に『火垂るの墓』を鑑賞した人は多いのではないか。高畑氏の代表作の一つであり、観る者の胸に深く刻まれる作品だ。高畑氏は本作を反戦映画ではないと語っている。もちろん、戦争の残酷さ、悲痛さが描かれてはいるけれど、一貫して伝えているのは人の生き方だ。

「4歳と14歳で、生きようと思った」

本作のコピーとなったこの言葉にあるように、母を失い、親戚に預けられた兄妹は、初めは優しかった親戚のおばさんから厳しい仕打ちを受けるようになり、それに耐えられず、防空壕に移り住み、二人だけの孤立した生活を始める。

過酷で悲痛な結末から、一般に悲劇的な物語として認知されているが、本作では戦時下の苦難だけでなく、兄妹の生の輝きも惜しみなく描かれている。清太は妹の前では笑顔が生まれ、兄を見つめる節子の目はいつも輝いている。二人が海に出かけるシーンでは、節子が海に浸かって「大きなお風呂や〜」と声を上げ、清太が節子を追いかけて遊ぶ。しかし、死は常に隣にある。砂浜でふいに現れる死体の描写は実にリアルだ。

中でも、蛍を採取し、防空壕でその光を星空のように見上げる光景は、儚く、瞬間的に燃え上がる命の輝きを象徴的に伝えている。翌朝訪れる蛍の死に直面し、節子は墓をつくりながらこう口にする。

「なんで蛍すぐ死んでしまうん?」

兄妹の間には、描ききれないほど豊かな時間があったことが、断片描写から読み取れる。終盤、清太の回想に現れる節子の生き生きとした姿が印象深い。本展では、彼らの厳しくも温かな関係を描いた、数々のイメージボードが展示されている。

本作に対し、どうすれば清太と節子が死なずに済んだのか、という議論が絶えず交わされてきた。議論は有効だが、清太の行動を一方的に責めるのでなく、彼らを取り巻く環境を含めて問題を見据えなければならない。高畑氏は、本作について折りに触れて言葉を残している。以下に少し引用したい。

『火垂るの墓』という映画を作ろうと思った動機の一つに、十四才の主人公、清太少年の気持ちや考え方が、現代の若者や子供と驚くほどよく似ている、ということがありました。清太と妹の節子は空襲で母を失い、遠縁のおばさんの家に置いてもらうことになります。しかし、それまで苦労らしい苦労をしたことのなかった清太は、おばさんのちょっとした意地悪に耐えることができません。歯を喰いしばってこんないやなおばさんに頭を下げるくらいなら、防空ごうで妹と暮らした方がいい、と考えます。(中略)

現代の少年と清太の大きな違い、それは、母が病弱だったおかげで、清太にはおさんどん(炊事などの家事)の自信があったことです。その自信が清太を自活に踏み切らせ、結局それがアダとなったわけですが、清太の誤りはそこにあったのではなく、世間知らずで人付き合いを避け、お金の価値を信じていたところにあったのです。(中略)

したがって彼らならば選択の余地もなく、意地悪なおばさんのもとに留まり、屈辱に耐え、卑屈に暮らしていくしかないことでしょう。そしてとりあえず命拾いするでしょう。しかしそれが何時までもつか。おそらく結局は浮浪児の群れに身を投ずるしかなかったでしょう。

(『アニメーション、折りにふれて』高畑勲 岩波書店 2013年)

高畑氏は、共同体から孤立することで快適な暮らしを得ようとするのでなく、対話を通じて周囲と関係を築くこと、また、いつ訪れるかもしれぬ全体主義に対し、異を唱え続ける難しさと重要性を伝えてきた。そのために必要となるのが、原点にかえる生活だと説いている。例えば、「手を動かす(道具をつくるなど)」「足を動かす(土の上を歩くなど)」「体を動かす(畑を耕すなど)」などだ。1992年に母校・岡山県立岡山朝日高等学校で催された講演で語られ、示唆に富んだ内容は現代社会にも直結している。

「原点にかえれ」る人は、逆境にツヨいのです。ツブシがきくのです。世の中どうなっても生きていけると思えるから、しかも、自分が自然の一部だと思えるから、腰がすわってくるのです。卑怯なことをしなくて済み、人にもあたたかくなれるのです。大勢に押し流されたり、簡単に諦めたり、焦って絶望したりしないで済む可能性が高いのです。

(『アニメーション、折りにふれて』高畑勲 岩波書店 2013年)

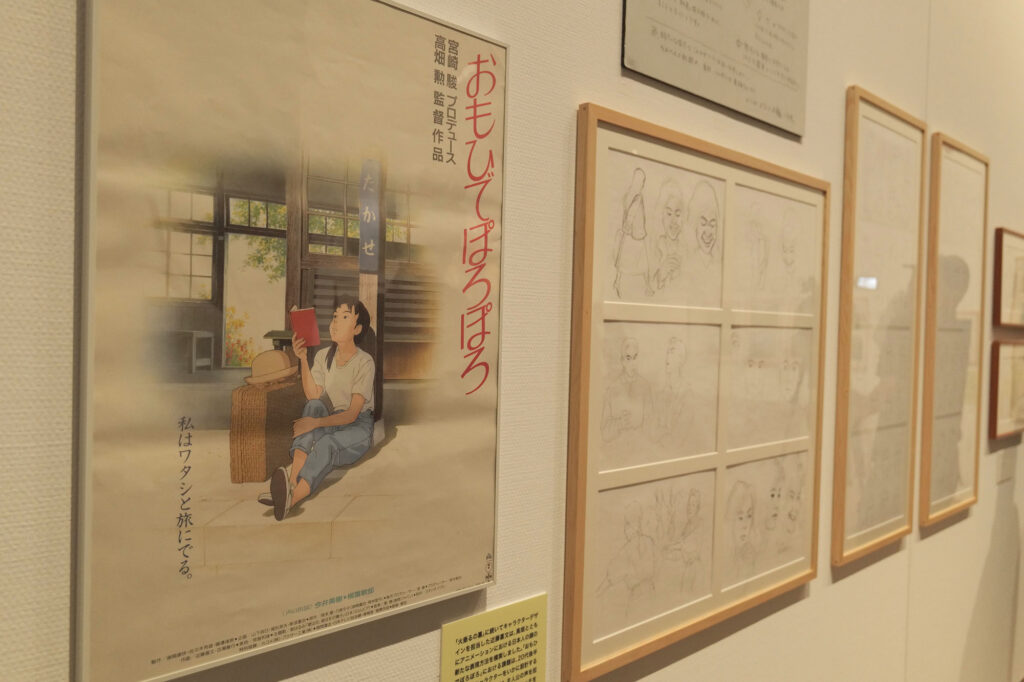

1991年、大人になった主人公が昔の自分を回想しながら旅に出る『おもひでぽろぽろ』(監督・脚本)を発表する。岡本螢、刀根夕子による漫画が原作。東京生まれ東京育ちで、田舎暮らしに憧れのある主人公タエ子が小学生の頃を回想しながら、親類が住む山形を訪れる物語だ。山形では農業を体験させてもらいつつも重労働の厳しさに直面する。本作では、原点にかえることとその難しさが描かれているといえるだろう。

主人公が回想する構成は高畑氏が独自に加えたもので、回想時のシーンは原作漫画を想起させるタッチの淡い色彩の背景が敷かれ、現代のシーンでは写実的な背景が使われた。

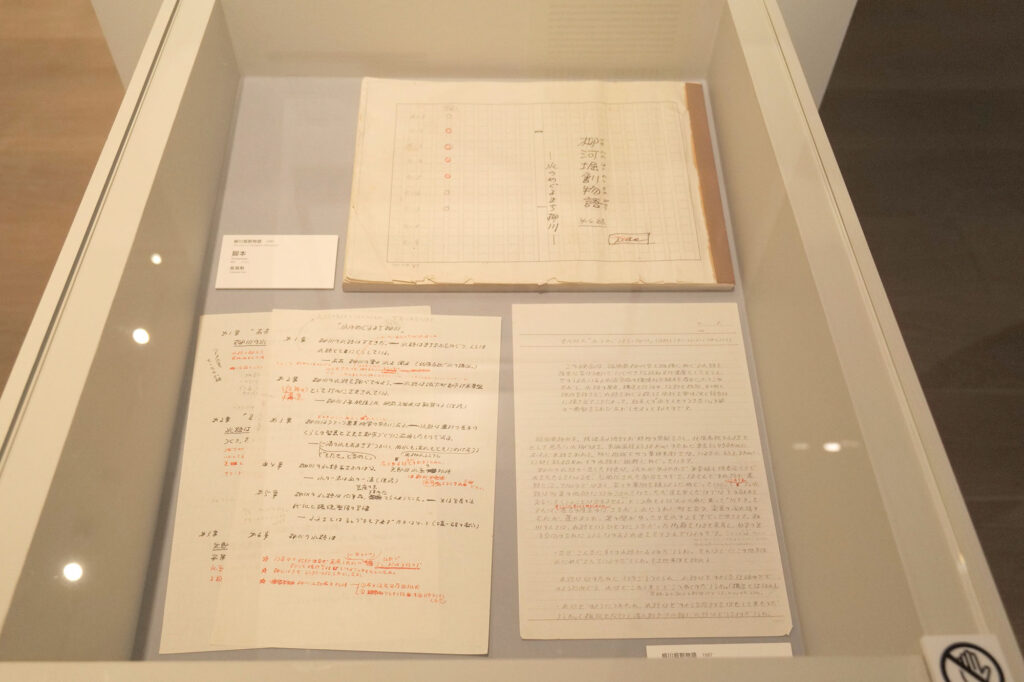

時期が遡るが、高畑氏は1987年に自然環境をテーマとしたドキュメンタリー作品を発表している。水の都と称される九州の福岡県柳川市に行った際、堀割の埋め立て計画を撤回させた市職員・広松伝(つたえ)に出会う。市民との協働により昔ながらの美しい堀割を守り抜いた話を聞き、ドキュメンタリーとして完成させた。167分に及ぶ大作で、宮崎駿が制作を担っている。

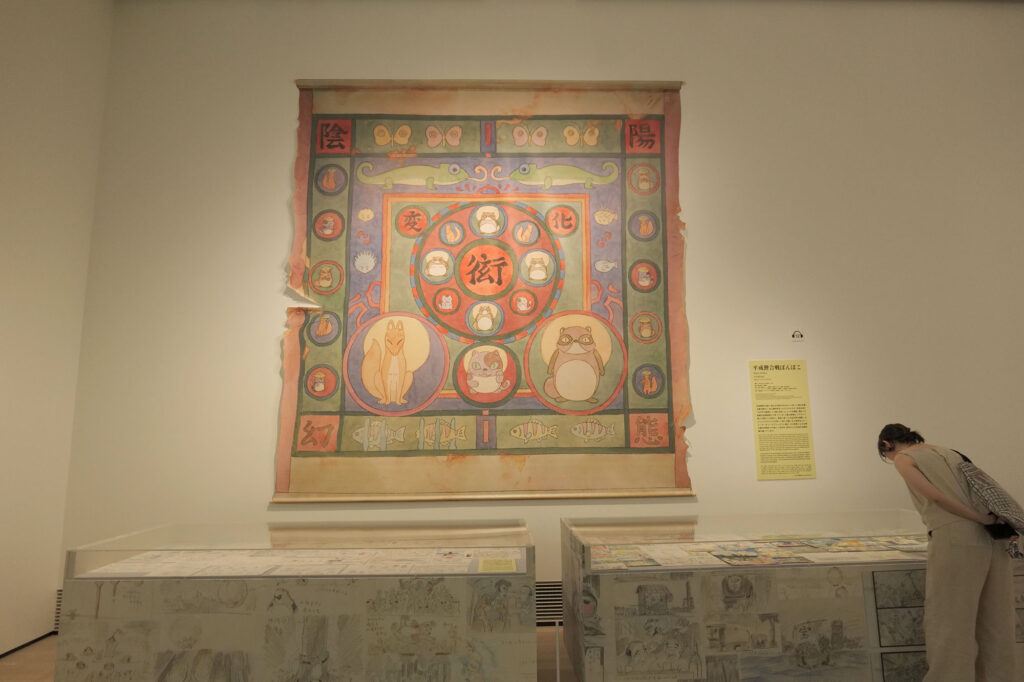

狸視点で都市化に挑んだ代表作『平成たぬき合戦ぽんぽこ』

全国的に進む都市化、自然と人間の共生に鋭いまなざしが向けられた代表作の一つが、『平成狸合戦ぽんぽこ』だろう。都市開発により里山が失われていく多摩丘陵を舞台に、狸たちが結束し、先祖から伝わる化学(ばけがく)により人間に抵抗を試みる物語だ。擬人化された狸たちは「こういう人、いる」と思わせる個性豊かなキャラクターばかりで、観客は狸の心情に心重ねながら展開を追うことができる。日本の風土や伝承、信仰のありようも交えて展開される狸たちの合戦は、観るたび新鮮な発見を届けてくれる。

本展では多彩なイメージボードが展示されており、中でも狸たちが妖怪に化けて人間をおどかしに現れた、妖怪大作戦の様子は必見だ。龍や風神・雷神、一本足の傘の妖怪・からかさ小僧、浮世絵師・歌川国芳の代表作《相馬の古内裏》を想起させる巨大な骸骨も登場し、その怪しくもユーモアに富んだ狸たちの化けっぷりは目にするだけで楽しい。

狸が置かれた環境を、芸術が育つ土壌がやせていく予兆や、作家が身を置く業界のありようと重ねることもできる。人間たちを震撼させながらも、同時に深く魅了した妖怪大作戦が、開設予定の遊園地ワンダーランドの社長に我が物とされたとき、長老狸が「ワシらがやったと言いたい」と声を上げるシーンは、創造性をたやすく利用されることを危惧し、抵抗する表現者たちの怒りと深く響き合うだろう。

狸たちの活動の背景となった自然豊かな里山の風景も目にすることができる。植物の変容。梅の芽吹き。春が来ると、狸たちは恋の季節を迎える。移り変わる季節の中で、命が躍動し、生命の周期が巡り続けていることを伝えてくれる。こうした描写は、『かぐや姫の物語』にも通じていく。

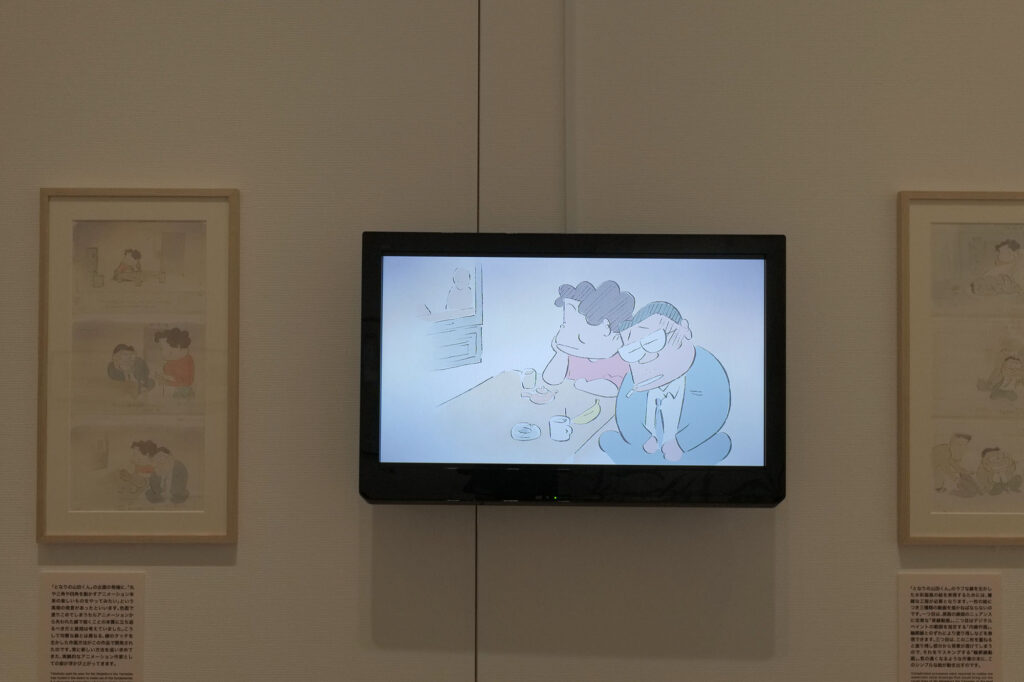

『ホーホケキョ となりの山田くん』でアニメーションの新技法に挑戦

1999年には、いしいひさいちの4コマ漫画『となりの山田くん』を原作に、山田一家のありふれた日常にフォーカスした『ホーホケキョ となりの山田くん』が公開された。家族の間で繰り広げられる、テレビのリモコン戦争や、年賀状を配る風景など、現代では少し懐かしい、ささやかで口元がほころぶエピソードが展開される。

特筆すべきは、アニメーションのタッチの変化だ。線画がシンプルになり、淡い水彩のタッチで描かれた。風景は極力省かれ、余白が重視されている。水彩に見えるタッチはコンピュータによる彩色で、当時前例のない技法だったという。

高畑氏は、リアリズムを追求するために画面の密度を高めることの限界を感じていた。1990年代より、その高精細な画面が、逆に観客の想像力の余地を奪っていると危惧していたという。本作では見かけ上のリアリズムを放棄し、単純化された線画と余白を通じてアニメーションの可能性を探求している。

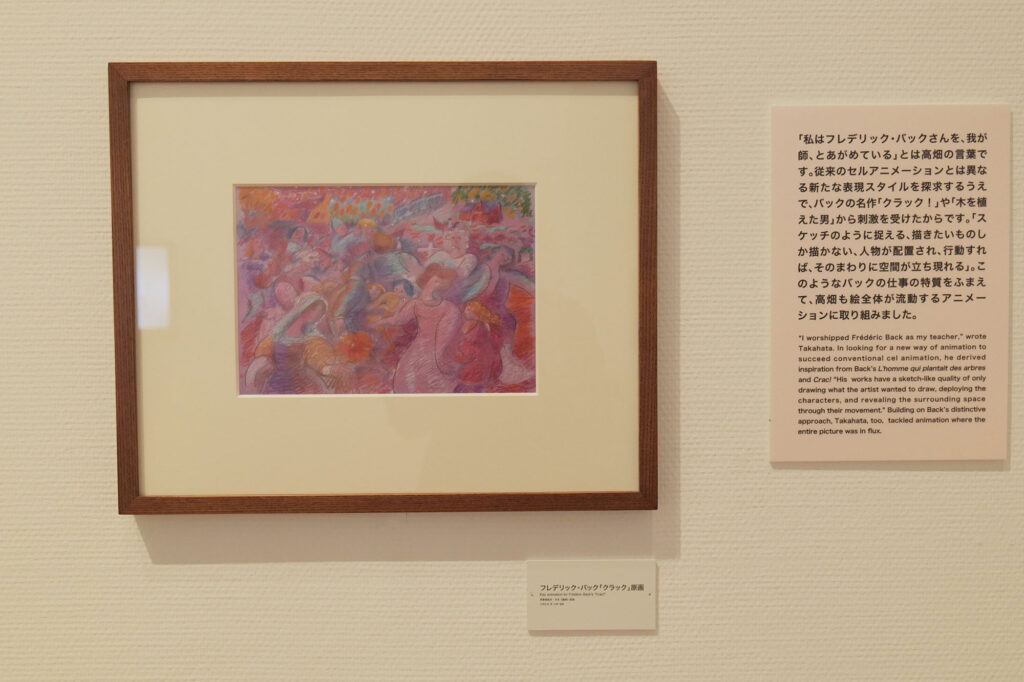

フレデリック・パック『クラック』原画

高畑氏が新たな表現技法を探究する中で、大いに刺激を受けたカナダのアニメーション作家フレデリック・パック(1924〜2013)の作品も展示されている。「スケッチのように見える、描きたいものしか描かない、人物が配置され、行動すれば、そのまわりに空間が立ち現れる」というパック氏のアニメーションは、高畑氏を大いに触発し、パック氏を「わが師」と呼んだという。

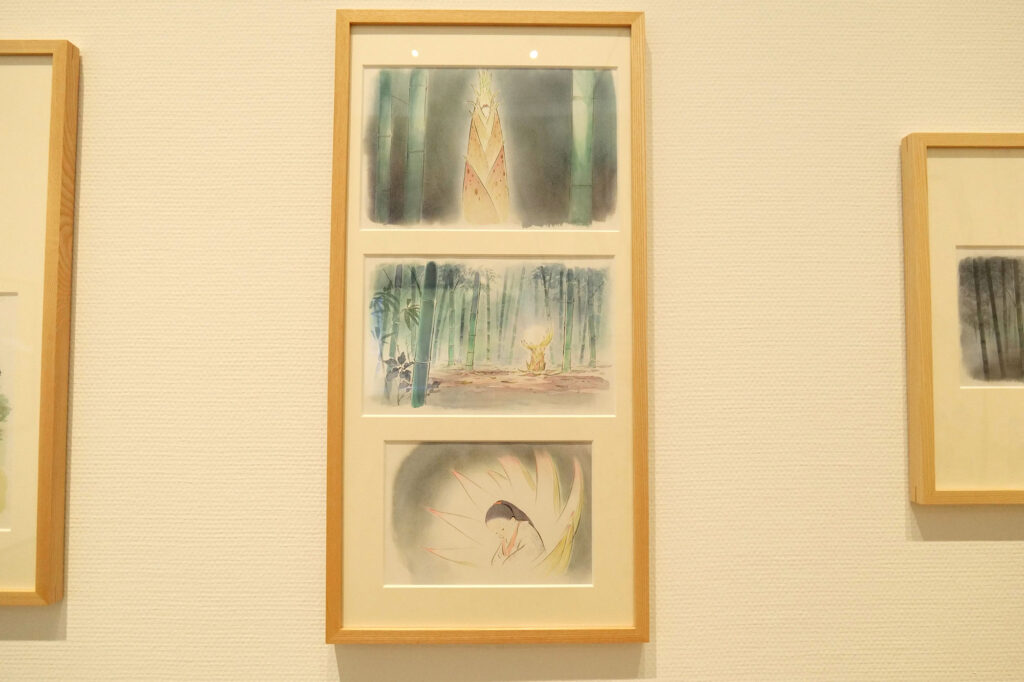

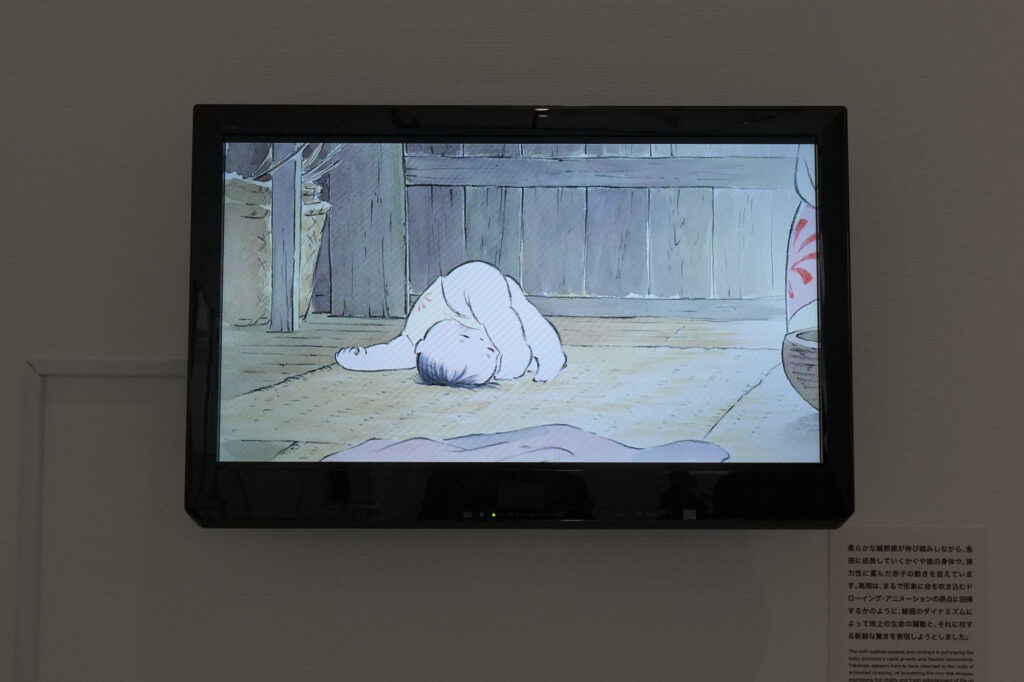

高畑アニメーションの頂点『かぐや姫の物語』

そして2013年、高畑勲の到達点となる傑作『かぐや姫の物語』が公開された。企画から完成まで8年。日本最古の物語『竹取物語』の原作を忠実でありながら、随所に豊かな創作が織り交ぜられている。キャリアをスタートした1960年頃に『ぼくらのかぐや姫』を構想したことをふまえれば、50年越しに実現した作品とも言える。

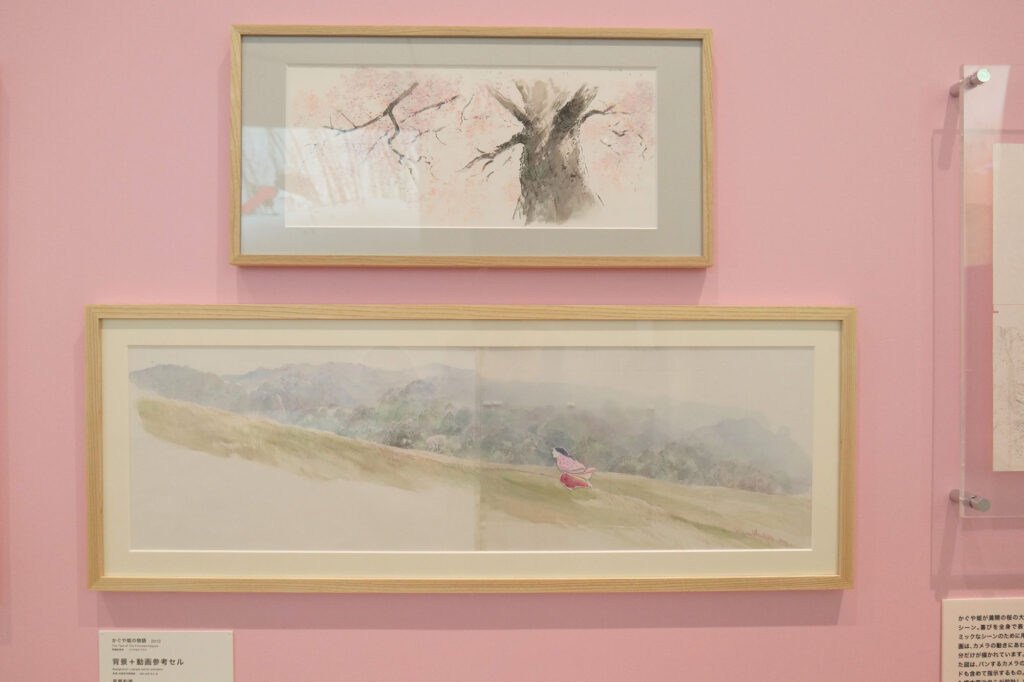

展示風景より ©2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

『ホーホケキョ となりの山田くん』以降、高畑氏はセル画様式からは遠ざかり、独自の表現形式を追求していく。手描きの線のタッチを活かした水彩画風の描法は『かぐや姫の物語』にも受け継がれ、より洗練を増してゆく。やわらかく迷いのない線は、登場人物たちの躍動を軽やかに伝え、伸びたり縮んだり、細くなったり太くなったりしながら、物語を流動的に展開させた。

本展では、かぐや姫が桜の下で悦びに舞うシーン、宴に招待された男たちを拒絶し屋敷を飛び出すシーンが同時に上映されている。喜びと怒り、愛らしさと激しさ。限られた線画、効果的なカメラワークで両極の心情を見事に表現している。

一見すると様態をつかむことができない線画。映像で続けて見ると人物の情動を効果的に伝える ©2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

本作は全編を通じて、生命の原始そのものが描かれたようなみずみずしい輝きに満ちている。ここでは深く考察しないが、動物、植物、水、火、さまざまなモティーフに彩られた映像を目にしていると、どこか生命の理に触れる感覚にさせられる。それはまさに、生々流転である。季節の移り変わり、自然環境の変化により、住む場所を変え、生をつなぐ動物たち。めぐる命。そしてそれは日本古来より受け継がれてきた感受性と言える。度々本編で歌われるわらべ唄にも、その精神が如実に現れている。

まわれ まわれ まわれよ 水車まわれ

まわって お日さん 呼んでこい

まわって お日さん 呼んでこい

鳥 虫 けもの 草 木 花

春 夏 秋 冬 連れてこい

春 夏 秋 冬 連れてこい

『わらべ唄』より 作詞:高畑勲 坂口理子 作曲:高畑勲 編曲:久石譲

命の原点を問い直す、高畑アニメーションの世界へ

「僕らは仕事に満足していなかった。もっと遠くへ、もっと深く、誇りを持てる仕事をしたかった。

何を創ればいいのか。どうやって。

パクさんの教養は圧倒的だった。僕は得がたい人に巡り会えたのだと嬉しかった。

パクさん、僕らは精一杯あのときを生きたんだ」

高畑氏の死に接し、宮崎駿が読んだ追悼文は、深い尊敬がにじむもので、今なおその人が生き続けるかのような響きを伝えていた。高畑氏の喪失はあまりに大きく、宮崎氏の作品完成を大幅に遅らせる要因となったことは有名な話だ。

高畑氏は書籍等で多くの言葉を残しており、それらは現代社会や日本の歴史、文化に対する深い洞察、問題意識に貫かれていて、読む度に身が引き締められる。私たちに託されていること、個々の役割、使命に思いを巡らせる。

生命の原点。感覚の機微。日本語の独自性。全体主義への抵抗。ぼんやり生きていると、簡単に流されていく社会で、自らの源流を探り、純度の高い生き方を全うしていくためのヒントが、高畑アニメーションにはあふれている。高畑氏の作品、生きざまは、これからも人々を鼓舞し続け、今を精一杯に生き、未来を切り拓いて力を授けてくれるはずだ。

本展はいよいよ9月15日(月・祝)まで。未見の方もリピーターもお見逃しなく。

高畑勲

出典・参考文献:

『高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。』図録

『アニメーション、折りにふれて』高畑勲 岩波書店 2013年

『君が戦争を欲しないならば』高畑勲 岩波書店 2015年

『漫画映画(アニメーション)の志: 『やぶにらみの暴君』と『王と鳥』』高畑勲 岩波書店 2015年

展覧会情報

| 高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。 会 期:2025年6月27日(金)〜2025年9月15日(月・祝) 開館時間:10:00~20:00(入場は19:30まで) 会 場:麻布台ヒルズ ギャラリー Webサイト: https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/isaotakahata-ex/ |