1分間の沈黙はとても長い 永遠かと思うほどだ

『はなればなれに』

ジャン=リュック・ゴダール(1930〜2022)という稀代の芸術家。その人は、しばしば語り手を饒舌にさせたり、沈黙させたりする。そして、沈黙する人は「ゴダールの深さがわからない」と見なされたり、「ゴダールは苦手」と自認したりする。しかし、沈黙は無知や拒否でなく、醸成の時間とも呼べる。ゴダールの作品は難解と見られがちだし、実際に簡単ではない。けれど、閉じられてもいない。ゴダールの表現を読み解いていくと、彼自身が、観客の沈黙から生まれる声、独自の言葉に期待を寄せていたのではないかと思えてくる。

そんなゴダールの世界に、心ゆくまで没入できる「ジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展」が、新宿歌舞伎町・王城ビルにて8月31日(日)まで開催中だ。約20年にわたりゴダールの制作を支え続けたファブリス・アラーニョ氏がキュレーターを務め、最後の長編作品『イメージの本』(2018年)の世界を旅する空間を実現させた。スイス・ニヨン(2020年)、ドイツ・ベルリン(2022年)に続く日本での開催。ゴダールは本展を観て、「インスタレーションでも展示会でもない、『Living Projection』(生きた上映)」と表現したという。

ゴダールの創造の源流に触れ、自身にどのような響きが生まれるのか体感できる本展。『イメージの本』の世界を紐解きつつ、真の遺作とされる『シナリオ』(9月5日公開予定)についても触れながら、本展を探訪する視点を提案したい。

(楡 美砂)

「表徴」の使命。ポストモダンが目指した先

本展の主題となる作品『イメージの本』は、1世紀以上にわたる歴史、戦争、宗教、芸術などの変遷を、映画、絵画、言葉、音楽などのコラージュを通じて描いた作品。圧倒的な密度、強度を見せる本作は、2018年のカンヌ国際映画祭にてパルム・ドールを超える賞として「スペシャル・パルム・ドール」が授与された。

ゴダールの作品は役者や作品内容に即した時代区分で語られることが多い。アンナ・カリーナ時代、政治の時代、内省と再生の時代——など。けれど、ゴダールは初期から晩年に至るまで、常に一貫した姿勢を貫いている。通底するのは、映画の解体であり、解放。それは芸術、人間、精神の解放にも通じており、『イメージの本』にも如実に現れている。

ゴダールが初期の頃から、映画と人間の解放に向けて選んだ地平として、ポストモダン(ポストモダニズム)を挙げたい。ポストモダンは「脱近代主義」を意味し、その潮流は建築、映画、文学、哲学など文化全域に波及した。戦争や社会的権力に通じるメタナラティブ(大きな物語)、イデオロギーを否定し、無秩序、断片的なイメージで事物が有する意味の宙吊り化を図り、観客、社会の意識に揺さぶりをかけた。

手持ちカメラの躍動、不条理な展開、自滅——。『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』など初期の作品は、ポストモダンという言葉が根付く以前に発表されたが、その源泉に位置することは相違ないだろう。

ここで、本展の名称にある「表徴」という言葉を考えたい。「表徴」とは何か。それを押さえるには、「象徴」と「記号」の意味に触れる必要がある。両者とも、抽象的な事物を目に見える形にした「しるし」という点で共通する。けれど、象徴が対象の本質、深層と結びつく言葉である一方、記号はより表層的、機能的な役割を果たす。象徴は事物の内側から生まれるが、記号は外側から生まれる。では「表徴」は?私見では、表徴は対象の意味が宙吊りされたしるしであり、まだ何にも属さないものと解釈したい。神秘に通じる象徴に変化しうるかもしれないし、記号ともなりうるかもしれないもの。

ヌーヴェルヴァーグは映画の革命となり、黎明期のポストモダンが有効に作用したことを示した。旧来の文法や常識を脱し、新たな命を得た映画は、文学や演劇、音楽とも連帯し、社会的な存在感を増していく。しかし、ポストモダンの潮流は1970年代に隆盛を極めるものの、1980年代後半には衰退の兆しを見せる。断片的、洗練されたイメージは資本主義と手をつなぎ、ある種皮層的な知性として消費され、表徴は象徴へと跳躍することなく記号化していく。

こうした背景をふまえると、本展で用いられる「表徴」は、観客にその解釈を投じ、映画の再構築を促すかのように思えてくる。

「あなたの映画は話をしていないのがわかってる?叫びしかないわよ」

「えぇ、わかっています」

(『ディアローグ デュラス/ゴダール全対話』読書人 2018年)

ゴダールと対話する親密な空間

いったいどうすれば、同時に十二人の人に話しかけることができるのでしょう?それができるのは独裁者だけなのです。

(『ゴダール 映画史(全)』 ちくま学芸文庫 2012年)

本展の会場は、学生運動や前衛芸術が隆盛する1964年に開館した王城ビル。純喫茶、キャバレー、カラオケ居酒屋など、事業を変えつつ半世紀以上にわたり歌舞伎町を見守ってきた歴史が滲む建物だ。そこには、「より親密な場所で展示をしたい」というアラーニョ氏の意に沿い、ホワイトキューブとは別次元の空間が広がっている。

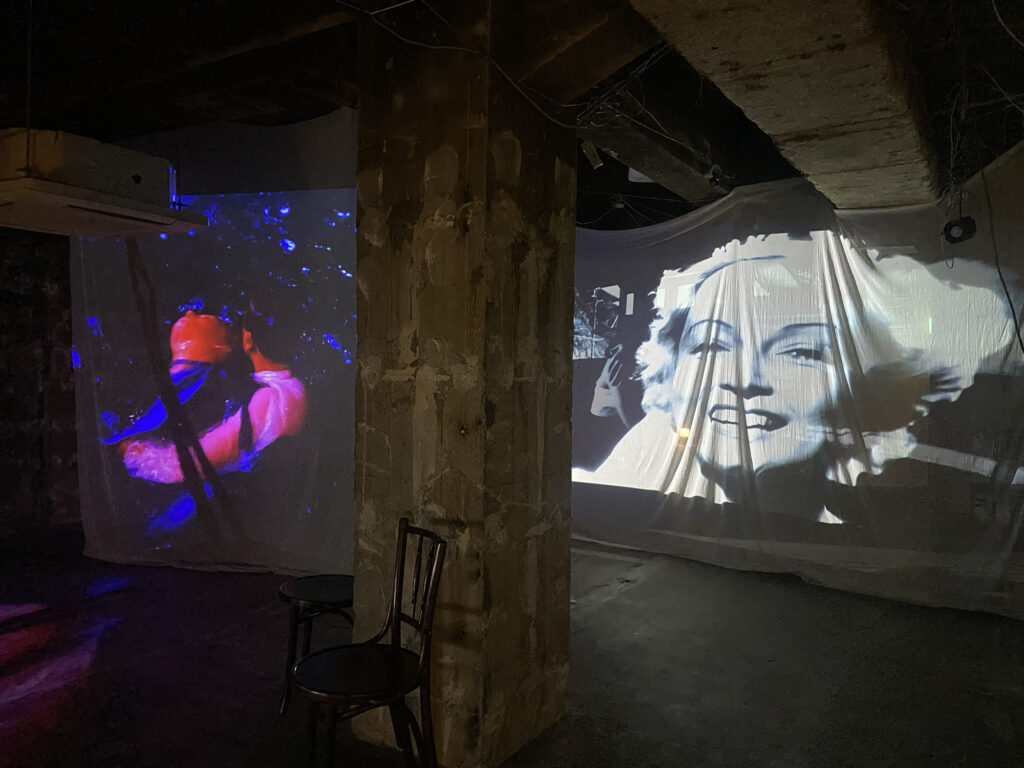

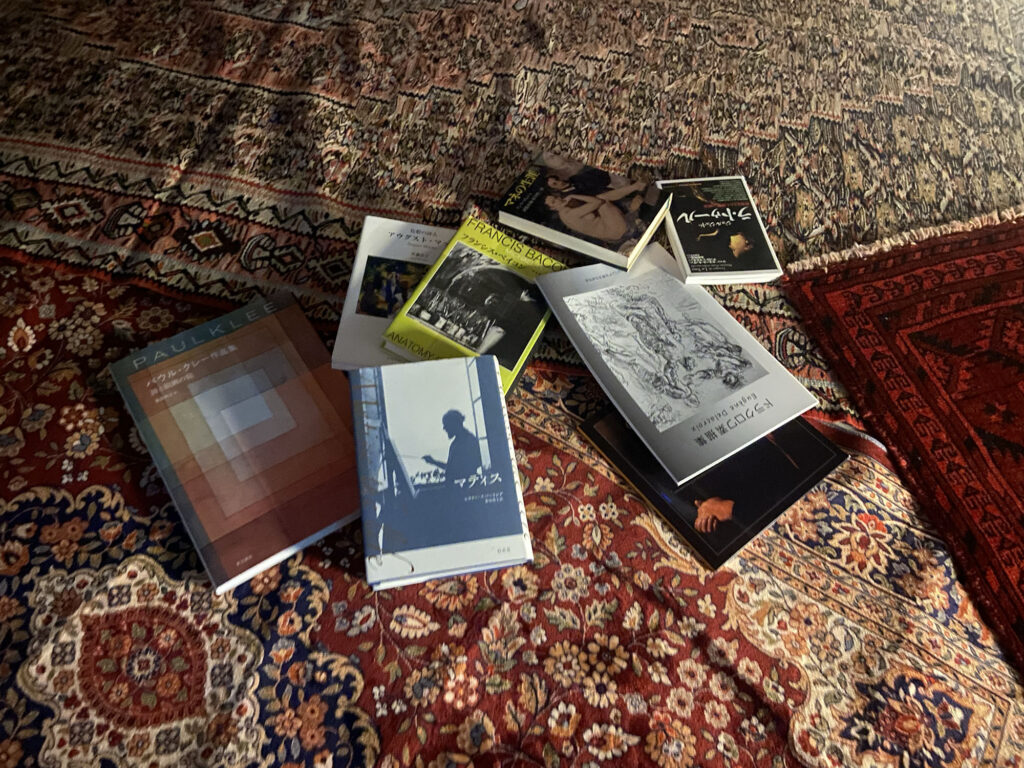

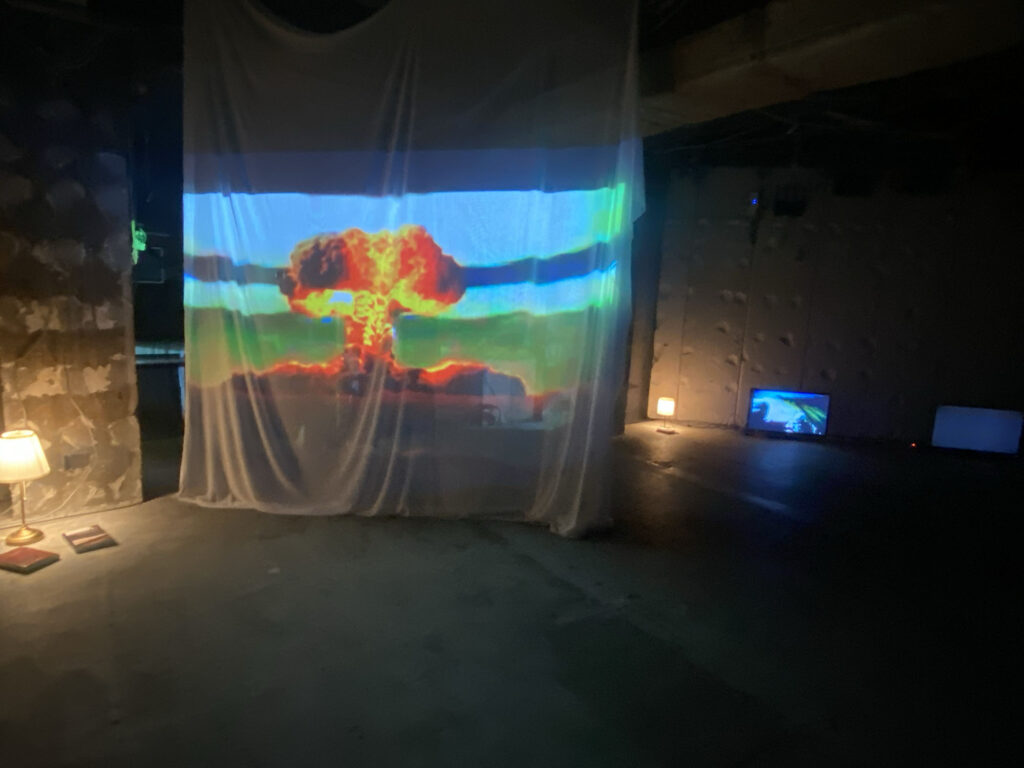

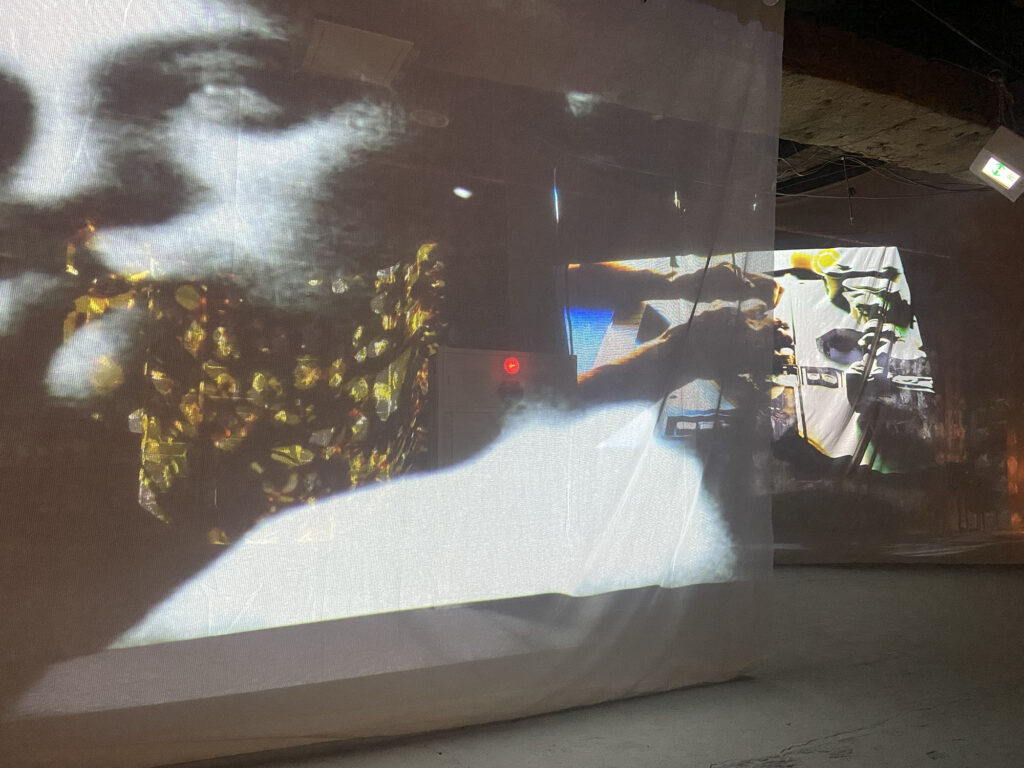

展示空間に続く薄暗い階段を上っていると、両壁からゴダールの声が耳に響く。コンクリートのにおい。薄暗い空間には、薄い布に『イメージの本』の断片映像が投影されている。リピートでなく、ランダムに映し出されるイメージ。床、サイドテーブル、カーペット、階段の踊り場など、随所に本が置かれており、それらは自由に手にすることができる。まるで映像を見つめ、本を手に取り、構想を練ったゴダール自身のように。

血流としての鉄道。植物が伝える生の震え

血によってしか天は鎮まらず、無辜の人間が罪人の罪を背負う

(『イメージの本』、以下同)

2階では、1章の「リメイク」と2章の「サン・ペテルスブルグ夜話」の映像が投影されている。1章では、映画の膨大な引用から、リメイク、人間の歴史におけるコピーについて思考される。2章の主題は戦争。戦火のショットが投影され、ゴダールの声や環境音、時に轟音が響きわたる。奥には、墓碑としてモニターが並ぶ。

生物の殺し合いは絶えず実現される

途切れることなく血を吸った大地は巨大な祭壇と化し

全ての命が果てしなく生け贄となるのだ

事物が尽き果て悪が滅びるまで…

展示風景より

3章「線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」は、3階で投影されている。

本章では列車の映像が度々登場する。「列車が来るよ」と声を上げる少女。線路の石を投げる男たち。要人を乗せる列車、閉塞的な車内、流れる窓の景色、黒雲、ワルシャワ、強制収容所へ向かう列車。線路沿いを這う負傷者。線路を舐める動物。

「途切れることのなく血を吸った大地」を走る鉄道を見つめていると、どうしても鉄道から血液が想起させられた。これは、文字通り血液が鉄分を含む点にも起因している。鉄道はフランス語でも「Chemin de fer(鉄の道)」と呼ばれる。そうした視点で見つめると、延々と続く列車のショットが深い意味を持ち、迫ってくる。

地を走る血流。言霊を宿す日本語において「地」と「血」が同じ響きであることは、偶然でない気がした。リルケの詩「線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」の意を汲もうとすれば、揺れる植物から、滲むような生の震えが伝わってくる。

ぼくにとって映画は自分一人では行けない場所に行くための移動手段だという気がします。

(『ディアローグ デュラス/ゴダール全対話』読書人 2018年)

写輪。創造の指は旧時代を超えていく

旅をしたいのだ 蒸気もなし 帆もなしに

僕らの牢獄の倦怠を紛らすために

画布のように張られた

僕らの精神に

君らの思い出を描き出せ

4階では、4章「法の精神」と最終章「中央地帯」の映像が投影される。4章では、戦争、裁判、処刑、殺戮、映画、絵画などの映像が引用され、法が生死、信仰すら、管理し、支配する現実に踏み込んでいる。複数の出来事が複雑に絡み合いながら生まれる事実が、法を介し、一面的なものに収束させられる脅威を浮き彫りにする。

世界の支配者層たちは用心すべきだろう

物言わぬ田舎娘にこそ用心すべきだろう

最終章「中央地帯」では、種の大量絶滅に触れ、世界の環境破壊は多くの最富裕層と最貧困層に起因すると語られる。そして、環境、戦争、愛、権力、資本主義、贖罪、創造へと、深いまなざしが向けられていく。「幸福なアラビア」とされ、幻想的で朗らかな映像が流れる。鮮やかな色彩。粗い映像の中、不意に現れる、鮮明な太陽に目が眩む。一方で、天国から地獄。戦火や跪拝、服従にも触れられ、無垢な土地に生きる人々の中から犯罪者が生まれる背景にも切り込まれる。

終盤、本作の鍵と思えるショットがある。馬が歩く横を、子供が車輪のようなものを転がし駆けていく映像だ。車輪が回るうちに、それがフィルムのロールであることが明瞭になり、子供は馬を追い抜く。このショットの含意を感受した時、私はゴダールの深い祈りに触れる気がした。

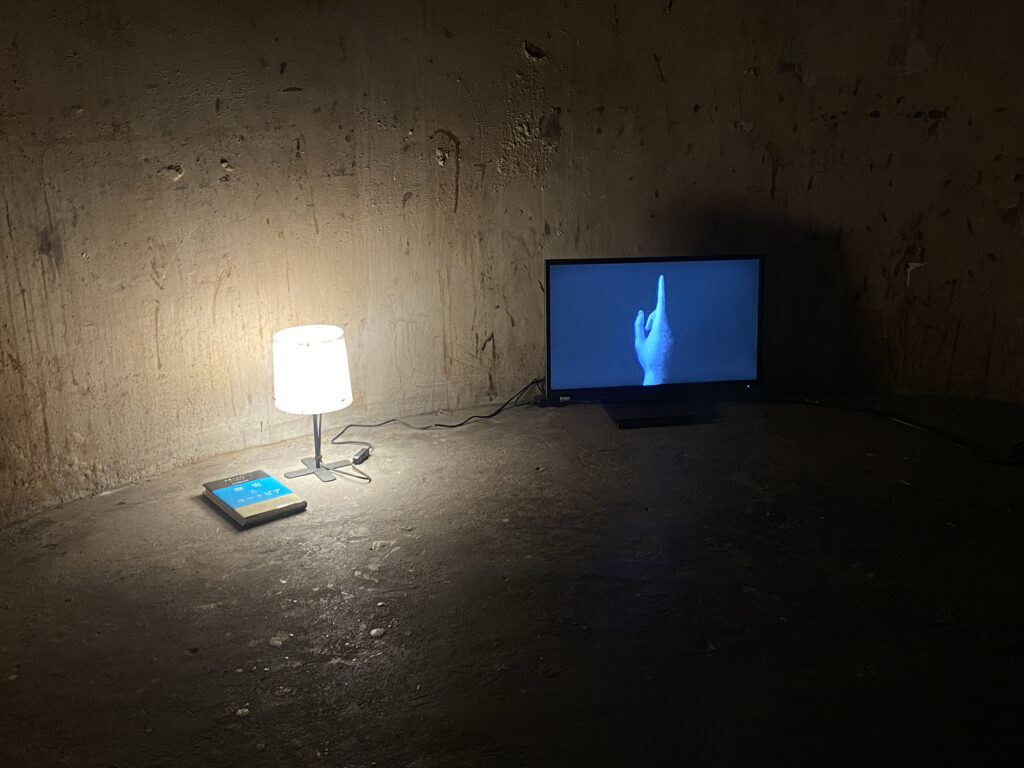

5本の指が、フィルムを、つまり創造物を生み出していく。血流、権威を想起させる鉄道や、かつて戦争や拷問に用いられた馬という乗り物さえ超え、創造は歩んでいく。全ては指から。

5本の指がある

五感があり

世界の五大陸がある

妖精の5本の指

全てが一緒になって手を形作っている

そして 人間の真の条件は手で考えることだ

新たな芸術を求めて。後継された生き抜く術

1つの世紀が次の世紀の中へ溶けていくとき

旧来の生き抜く術は新しいものに作り変えられる

それを我々は芸術と呼んでいる

ゴダールにおける映画とは「生き抜く術」であって、映画ありきではない。時代の困難、混沌を乗り越えていくために起爆剤のような転換が求められる。最適な術が映画だった。ゴダールは文字通り映画を「新しいものに作り変え」、ヌーヴェルヴァーグを起こす。1960年、『勝手にしやがれ』でジャン・ヴィゴ賞を受賞した際のインタビューで、ゴダールはこう語っている。

「ほかの芸術は息切れしてるが映画はそうじゃない」

ゴダールの芸術観をふまえると、今回の展示は自然な産物といえる。ゴダールは常に、生きるために芸術を問い直し、映画を解体し、新たな芸術媒介を再構築してきた。最終的に、映画はスクリーンも、観客席も、作品の同一性も手放した。

そして重要なことは、アラーニョ氏が師ゴダールへ見事に応答し、新たな「生き抜く術」を提示してみせたことだ。本展は、アラーニョ氏起点で生み出された。話が持ちかけられた当時、『シナリオ』を制作していたゴダールは二度ほど断ったという。しかし、話に魅力を感じたアラーニョ氏は引き下がらず、「自分が代わりに何かできないか」と尋ねた。すると、「もちろん、どうぞ」。ゴダールは満面の笑みでそう答えたそうだ。ゴダールのアラーニョ氏への信頼、そして、創造を託す相手を見つけた悦びが伝わるエピソードだ。ゴダールが初めて本展を訪れた時のことをアラーニョ氏は「大変緊張した」と振り返り、次のように語っている。

—— 彼はびっくりして、感動に打たれたような感じでした。展示空間を旅した後、感動で震えているようでした。私も震えていました。

(『シナリオ』先行上映会トークショーより)

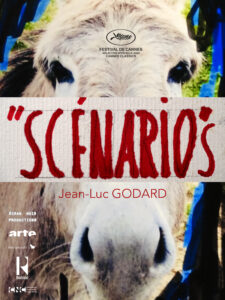

そして『シナリオ』へ。主演ゴダール。世界を映した私的な遺作

ゴダールの遺作としては、2024年に上映された『ジャン=リュッ ク・ゴダール/遺言 奇妙な戦争』が記憶に新しい。しかし、その後制作された真の遺作があったのだという。それが『シナリオ』であり、日本で9月5日(金)から上映される。

本作は、『シナリオ』本編と『シナリオ:予告篇の構想』として制作段階の様子を編成した二部構成となっている。ゴダールが死を迎える前日の姿も収められている。

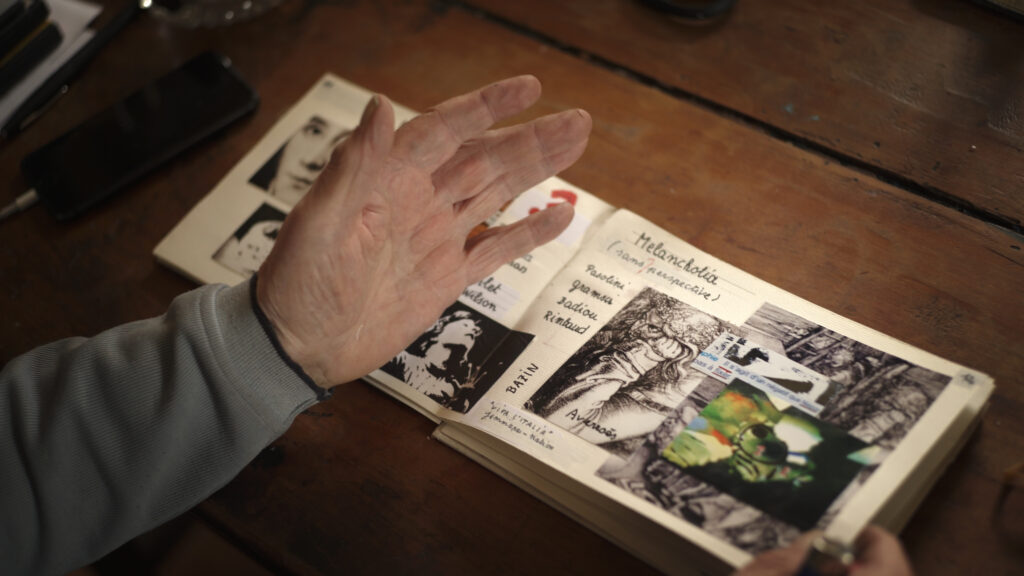

本編冒頭には手製のイメージボードが映し出され、他作、自作含めた映像がコラージュされるなど、『イメージの本』同様のアプローチが見られる。18分の映像に、DNA、兵士、川、フーガの技法、バッハ、対位法、ヴァイオリン、銃、仮面——。目がくらむようなイメージが押し寄せる。

指を⽤いて“指は指に⾮ず”を説明するよりも、

指ならざるものを⽤いて“指は指に⾮ず”を説明するほうが有効である

⽩⾺を⽤いて“⾺は⾺に⾮ず”を説明するよりも、

⾺ならざるものを⽤いて“⾺は⾺に⾮ず”を説明するほうが有効である

( 『シナリオ』 )

後半の予告編では、ゴダールの思索する指を目にすることができる。その指は、仔細に紡がれたコラージュの厚紙をめくったり、戻ったりしながら、協力者たちに作品のイメージを伝えていく。簡潔な言葉は添えられるが、言葉以上に雄弁に動く指が強く記憶に残った。また、ゴダールと対話する人々との距離感も興味深い。彼らはゴダールの混じり気のない意思を汲み取ろうと慎重に傾聴する。また、ゴダールが紙に鋏を入れようとした際には、師の創造物を守るために強く止めにかかる。

ゴダールの自画像。写真に重ねられた即興性の高い色付けは、具象画に抽象を重ねて自画像を描いたミロを思わせた

アラーニョ氏の語りには、常にゴダールへの深い敬慕が窺える。『シナリオ』先行上映会においても、映画監督・黒沢清氏との対談の際、その言葉にはゴダールへの敬愛の念、責任が滲み出ていた。「ジャン=リュック」と呼ぶ表情の柔らかさ、穏やかで知性豊かな語り、芯の通った佇まい。ゴダールは純粋な推進力を直感したのかもしれない。

トークショーでは、黒沢氏のゴダールへの想い、アラーニョ氏とゴダールとの出会い、ゴダールの創作にまつわる話(アナログ・デジタルの配分、光の扱い方、編集姿勢など)など、多岐にわたる話題が繰り広げられた。

黒沢氏は『シナリオ』に、次のような言葉を寄せた。

「衝撃的でしたね。たった20分に世界の全ての事柄と歴史、映画を詰め込もうとする欲望のようなものを感じました。にもかかわらず、後半の予告編で、主演は自分であるということを強烈に印象付けて終わるという。感銘を受けました」

ゴダールへの畏敬が滲む二人の対話は、その存在を浮かび上がらせていくようだった。以下に一部掲載する。

黒沢: 一度ゴダールに会いたくて。何度か会えるかもしれないチャンスがあった。でも、正直に言って、会うのが恐かったです。会っていきなり怒られたらどうしよう、と。会って不幸な目に遭うよりは、伝説の人として、心の中に、イメージの中のゴダールとして留めることで満足していた。それでも会いたかった。今日ファブリスさんにお会いして、ようやく生のゴダールに出会えたようで、幸福に包まれる感覚があります。

アラーニョ: 私はゴダールではないことをお断りしておきます。皆さんがゴダールを愛してくださっていることに感謝、感激しています。2002年に初めて映画の手伝いをするということで、初めてゴダールに会いました。当時、やはり私も大変ビビっておりました。周囲の人々から「性格が悪い」「難しい人」「とにかく厄介な人」と聞かされていた。知識が豊富な人と対話するには、いろいろと学ばなければならないし、身構えていました。ある日曜日の朝、「これから怪獣に会いに行かなければならない」。どんな目に遭うのか考えながら、「失うものはない」と思い出かけました。

スイスの静かな村。9月で曇りの日だったことを覚えています。家に入る前から葉巻の匂いがしていた。入ると葉巻の匂いが強くなり、目に沁みる。廊下を渡ると大きな書棚がありました。本が整理されていた。小さな机、ランプシェード、向かい側にカメラ、マイクなどの撮影道具が揃っている。壁にはジャン・コクトーのポスター。最後の扉を上げると、そこに小柄な男性が立っていました。

「やぁ、こんにちは」と彼は言いました。

ゴダールからジャン=リュックに変わった瞬間でした。それから20年間、私はジャ=リュックとお付き合いをしてきたのです。というわけで、ゴダールに会うのでなく、ジャン=リュックに会うということであれば、何もビビる必要はありません。

『シナリオ』では、初期の名作『はなればなれに』(1964年)が引用される箇所がある。終盤、アルチュールが伯父に撃たれるシーン、アルチュールは何度撃たれても倒れず、一撃で叔父を銃殺すると、その場に崩れる。

黒沢氏はこのシーンを観て、アルチュールはまさにゴダールであると感想を寄せた。アラーニョ氏は頷き、「死はやってくるけれど、死へ抵抗する姿勢を示していた」「アンナ・カリーナ演じるオディールはゴダールの母の名前であった」など、ゴダールと結びつきの深いシーンであったことを明かした。『はなればなれに』のシーンは、ゴダールが亡くなる前日に使うように言われたという。

ゴダールの母オディールは交通事故で亡くなった。映画監督となり家族から絶縁されていたゴダールは、母の死に目に会えず、その悔恨は深かったことと想像される。アラーニョ氏は、他の映像からも母への思慕を感じさせるシーンがあったことを明かした。制作過程のゴダールは詳細な説明をすることはなく、淡々と「これ(この映像)を使え。あれを使え」と伝えるだけだった。ゴダールの死後に気づかされたという。

最後に浮かんだのはオディールの顔だ

襲いかかる黒い靄の中

彼はアメリカ先住民の伝説の鳥を見た

生まれつき脚がなく何にも とまれない

風の強い上空で眠り死ぬ時にだけ姿を見せる

鷲よりも大きな透明の翼を畳むと

人の手のひらに収まる

『はなればなれに』

イメージの森の中で。生き抜く術を個々の指から

「ゴダールに会えるだけでなく、自分自身に出会えるのです。いろんな考え方、感動、思い出が浮かび、自分自身にも向き合える展覧会かと思います。」

(ファブリス・アラーニョ 『シナリオ』先行上映会トークショーより)

本展で投影される映像には字幕がない。それは、鑑賞者から発露する言葉に委ねるようである。あちこちに置かれた本は、その行為を手助けしてくれるだろう。イメージの森を歩き、ページをめくったり戻ったりしながら自身の文脈を見つけ出してみてほしい。

1895年にリュミエール兄弟により誕生した映画は、ヌーヴェルバーグの大転換を経て、その姿を常に変容させてきた。私たちはゴダールが残してくれた余りある芸術を受け取り、新しい時代を歩んでいかなくてはならない。戦争、資本主義が勃興した20世紀。あまりに多くの血が流された。地を走る血管。しかし、来たる新時代は、血管から水脈の時代へ移行していく、と私は予感している。鉄道のそばで揺れる花に注がれる、響きと変容性を宿す透明な水流へ。

アラーニョ氏は『ユリイカ2023年1月臨時増刊号 総特集=ジャン=リュック・ゴダール』に寄せた文章で、ゴダールを「熱烈で活発な庇護者たる樹木」と呼び、次のように結んでいる。

「今日、少し乾燥した平野を進んでいかなければならない。

そして木を植えなければならない。」

腐敗は土地を肥沃にした。新しい水脈の探求は、私たちに託されている。

関連記事: ゴダール真の遺作『シナリオ』9月5日(金)から全国の劇場で上映開始

出典・参考文献:

『イメージの本』ジャン=リュック・ゴダール 2018年

『はなればなれに』ジャン=リュック・ゴダール 1964年

『ゴダール 映画史(全)』ジャン=リュック・ゴダール 奥村 昭夫 ちくま学芸文庫 2012年

『ディアローグ デュラス/ゴダール全対話』マルグリット・デュラス ジャン=リュック・ゴダール シリル・ベジャン 福島勲 読書人 2018年

『ユリイカ2023年1月臨時増刊号 総特集=ジャン=リュック・ゴダール』青土社 2022年

『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)』シリル・ルティ 2022年

『ジャン゠リュック・ゴダール 思考するイメージ、行動するイメージ』ニコル・ブルネーズ 堀潤之 須藤健太郎 フィルムアート社 2025年

展覧会情報

| ジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念──ゴダールの『イメージの本』について》展 会期:2025 年7 月4 日(金)~8 月31 日(日) 12:00~20:00(展示室入場は閉館の30分前まで) 会場:王城ビル(東京都新宿区歌舞伎町1-13-2) 主催:《感情、表徴、情念──ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会 公式サイト:https://godardtokyo.com/ |

作品情報

| 『シナリオ』(原題:Scénarios) 監督・脚本・編集:ジャン=リュック・ゴダール 撮影:ファブリス・アラーニョ 製作主任:ジャン=ポール・バタジア 製作助手:オーレリアン・プティ リゾン・ドゥート 『シナリオ:予告篇の構想』(原題:Exposé du film annonce du film “Scénario”) 監督・脚本・編集:ジャン=リュック・ゴダール 共同執筆:ジャン=ポール・バタジア ファブリス・アラーニョ 助言:ニコル・ブルネーズ 撮影:ファブリス・アラーニョ 製作主任:ジャン=ポール・バタジア 製作助手:オーレリアン・プティ リゾン・ドゥート プロデューサー:ミトラ・ファラハニ ファブリス・ピュショー 川村岬 アソシエイト・プロデューサー:槻舘南菜子 製作: Écran noir productions Arte France ねこじゃらし/Roadstead 配給:ねこじゃらし 54 分|カラー|フランス語|日本語字幕(英語字幕なし)|2024 年|フランス/日本|ねこじゃらし 公式サイト:https://roadstead.io/ja/scenarios/theater |