詩を体現する人、パティ・スミス(1946〜)。やせぎすで、どこか静かな影をまとう。面長な輪郭。全てを見通すような瞳。彼女はいつも、静けさと激しさを併せ持っている。ニューヨーク・パンクの女王と呼ばれ、ミュージシャンとして著名だが、詩人であり、画家、活動家でもある。1975年にデビューアルバム『ホーセス(Horses)』を発表すると、ロバート・メイプルソープの写真、幼くも鋭い、深みのある歌声、インスピレーションに満ちた言葉はたちまち人々の心を捕え、彼女は世界的アーティストとなる。その声は、いつしかより豊穣に、厚みを増し、今では雄大な海のような包容力を得ている。

パティの世界の根底には、詩がある。幼少期から文学を嗜み、言葉とつながりの深いパティは、初期から朗読の活動をしており、近年は現代音響芸術コレクティヴであるサウンド・ウォーク・コレクティヴと10年以上にわたり協働を続けている。

サウンド・ウォーク・コレクティヴは、アーティスト・ステファン・クラスニアンスキーとプロデューサーのシモーヌ・メルリを中心に構成され、インスピレーションを受けた土地へ出向いて音を採集し、数々のサウンドプロジェクトを発表している。映画監督ジャン=リュック・ゴダール、写真家ナン・ゴールディン、振付家サシャ・ヴァルツ、女優・歌手シャルロット・ゲンズブールなど、世界的アーティストとコラボレーションをしてきた。

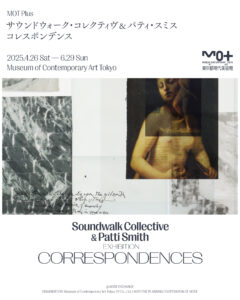

そんな、パティ・スミスとサウンド・ウォーク・コレクティヴの詩的世界に全身を浸すことができるエキシビジョン「MOT Plus サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス」が6月29(日)まで開催されている。

人がたやすくたどりつけない場所で採集された音の記憶。それらを受け、創造について、信仰について、命について、地球について、祈りのような詩が響きわたる。

(楡 美砂)

闇に光る絵画と立体作品。流れる音と映像

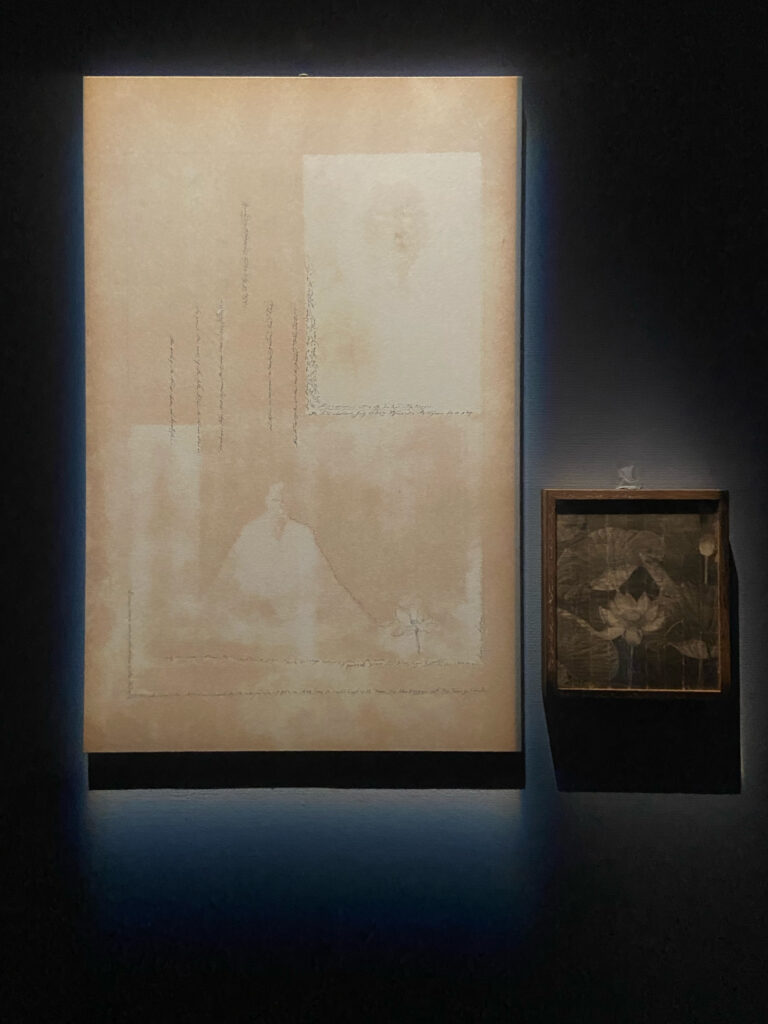

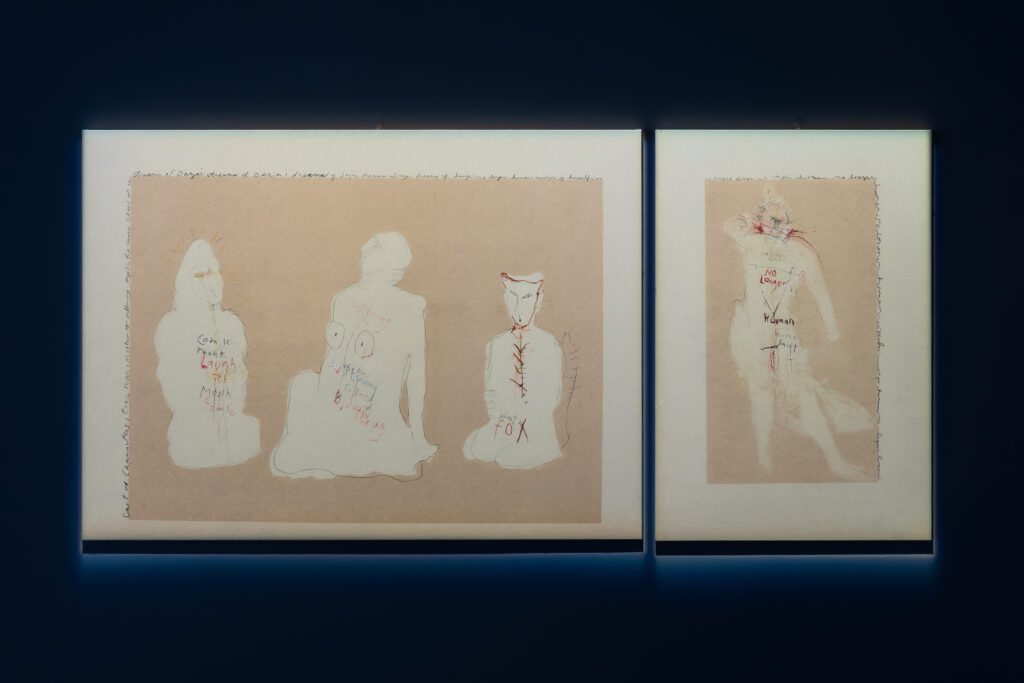

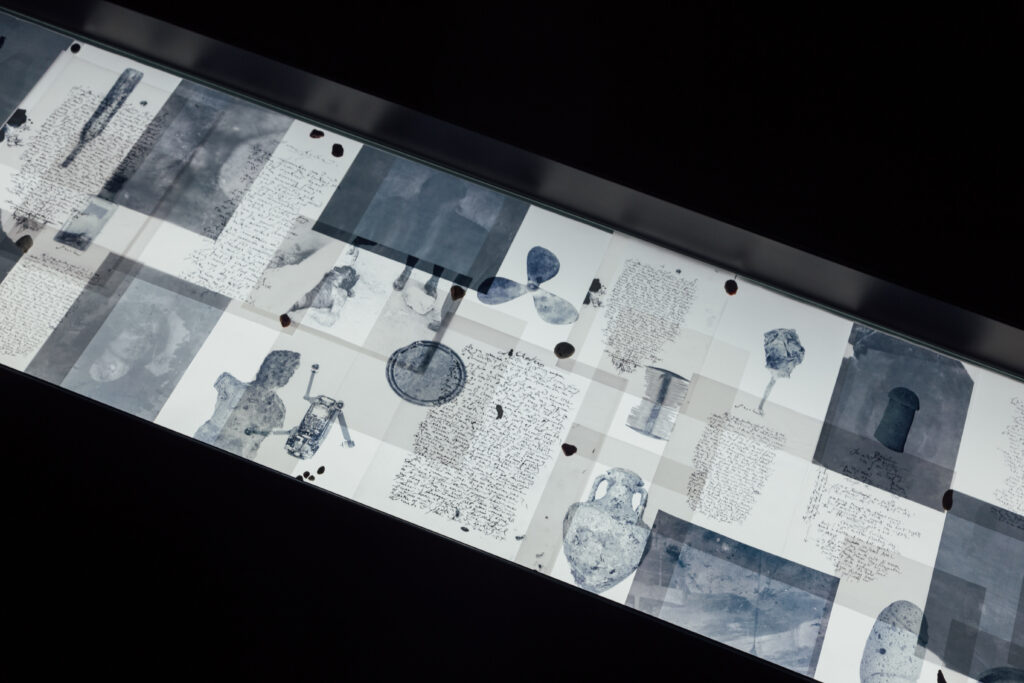

「MOT Plus サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス」展示風景、東京都現代美術館、2025年

Photo by Kei Murata, Courtesy of MODE.

会場に入る前から、重層的な音が押し寄せてくる。入り口のカーテンをくぐると、薄暗い空間に、ひっそりと照らし出される立体作品、絵画に目を奪われる。前方と奥で映像が流れ、その変化により空間全体が移ろいを見せる。石の断片が石庭のように置かれた作品《沈黙》には、香川県坂出市に分布する石、サヌカイト(讃岐石)が用いられている。木槌で打つと美しい音を放ち、「かんかん石」とも呼ばれる。石には楽器を創る際に抜き取られた幾筋もの円い穴が貫通し、音を失った石の「沈黙」が残存している。積み上げられた石は一見不安定だが、微妙なバランスを保っており、生命の儚さも感じさせる。あちこちに見られる円い穴は、蓮が花びらを落とした後の花托を想起させた。本作のそばには、蓮を描いた作品が展示されている。

仏教思想において悟り、精神的覚醒を象徴する蓮の花が描かれた《無題》(右)

Photo by Kei Murata, Courtesy of MODE.

これらの作品の傍らに一面、そして、奥に広がる空間の壁面がめいっぱい活かされ、計8チャンネルの映像が映し出されている。音、詩、映像のコレスポンデンスは、次の8編で構成される。

《Children of Chernobyl(チェルノブイリの子どもたち)》

《The Acolyte, the Artist and Nature(侍者と芸術家と自然)》

《Medea(メディア)》

《Pasolini(パゾリーニ)》

《Cry of the Lost(さまえよえる者の叫び)》

《Prince of Anarchy(アナーキーの王子)》

《Burning 1946-2024(燃えさかる 1946-2024)》

《Mass Extinction 1946-2024(大絶滅 1946-2024)》

全て鑑賞すると約2時間に及び、音が伝える土地の記憶、パティの言葉、映像のコレスポンデンス(往復書簡)に、存分に身を浸すことができる。

「己の魂から汲み上げよ」芸術家を後押しするパティの言葉

Photo by Kei Murata, Courtesy of MODE.

馬が地を転がる。なびく鬣、悶えるように空を走るしなやかな脚。蹄。自由に原野を駆ける馬の群れ。《The Acolyte, the Artist and Nature(侍者と芸術家と自然)》では、アンドレイ・タルコフスキー監督による映画『アンドレイ・ルブリョフ』(1966)の本編や、未公開映像、メイキング映像などが用いられる。同名の15世紀ロシアの聖像画家の生涯を描いた作品で、内乱や侵略が続く動乱期、ルブリョフが信仰に苦悩しながらも、やがて芸術に身を捧げる決意を固める姿が描かれる。苦難に立ちすくむ芸術家に対し、パティは「お前自身から汲め」と語りかける。

溶解の河から汲め、それはおまえのもの

水から汲め

命の聖杯を象るそれは、おまえのもの

己の存在の芯から汲め

(『サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス』本展冊子より 以下同)

もう 否むな

おまえの瑞々しい魂から汲め

棘と花を

命の聖杯から汲め

視覚こそ おまえの力であった

芸術家よ、おまえは生まれたのだ、もう 否むな

ひび割れたイコン。巨大な釣鐘の完成。鐘は、かつて権力の象徴であり、遠くまで響くほど、権威の大きさを示したという。ルブリョフは、意図せず一人の兵士を殺めたことから、一時、芸術から身を遠ざける。しかし苦悩の末、再び芸術に身を捧ぐ決意をする。高らかに響く鐘。鐘のように鳴りわたるパティの言葉。

おまえは鐘を鋳る

おまえは聖画を描く

創造の真髄を突くようなパティの言葉は、鑑賞者一人ひとりに響くことだろう。パティは常に、人々に発言を促してきた。言葉を持っているのに口にしないことは罪だと。「People Have the Power」なのだから。人々が元来宿している創造性、自身の中に眠る混沌の海に、向かい合うきっかけをくれるはずだ。泉は枯れない。

《The Acolyte, the Artist and Nature(侍者と芸術家と自然)》は、500年の時を経て、放射能で汚染されたウクライナ・プリピャチの風景を収めた《Children of Chernobyl(チェルノブイリの子どもたち)》と呼応する。冒頭の馬は、汚染により人に乗馬されることのなくなった姿を表しているという。チェルノブイリの原発事故以来、時間の止まった街プリピャチにステファンが足を踏み入れ、事故当時のまま放置された風景をとらえた。廃墟と化した図書館。本やピアノ等が野ざらしとなり、全てが沈黙している。プリピャチより原発から離れたチェルノブイリには、自らの意思で住み続ける人々もいるという。そこに住む子供達は、荒廃した土地を遊び場としている。廃屋の隙間から、子供が強い眼差しでこちらを見据える。

王女メディアの怒りと深い愛。信仰と魔術

《Medea(メディア)》には、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督(1922〜1975)による『王女メディア』(1969)の本編や未公開シーン、そして、王女メディアが出生したギリシャ帝国最後の交易拠点コルキス、現在のジョージアで採集された音が使用されている。

ブランコに乗るメディアの映像が流れる。太陽を仰ぎ、空に飛び込むようにブランコは揺れる。かつて少女だったメディア。長い縄に吊るされたブランコ。王女メディアは神につかえる巫女であり、女であり、少女だった。女の生を全て受け止め、男を愛し、裏切りに嘆き、幼い命を殺める残酷さも見せる。そんなメディアを、世界最高峰のソプラノ歌手マリア・カラス(1923〜1977)が、言葉少なく、圧倒的な存在感で演じた。カラスは瞳、表情の震えで、メディアの喜び、苦しみ、怒りの全てを伝える。

ステファンが録音した土地の音をパティが耳にする。そこにメディアの魂が降り立つ。メディアの無念と愛がパティに響きわたり、言葉が生まれる。低く、艶やかに、メディアの言葉が息づく。

わたしを覚えているだろうか?

わたしは わたしをほぼ覚えている

活発で、足が速い

野を駆け抜けゆく者

若き神の心で

わたしは吐き出す気がする

一本の河を 吐き出せそう

わたしには できる気がする

起き上がれそうだ、だが 起き上がれはしない

わたしは床に伏す

イオルコス国の王子イアソンは叔父からの王位返還を目的に金毛羊皮を求め、未開の地コルキス国の王女メディアの前に現れる。メディアはイアソンに心奪われ、金毛羊皮を手に国を捨て、イアソンと共にイオルコス国へ旅立つ。しかし、王位返還が反故にされたイアソンは、隣国コリントスへ向かい、メディアを裏切り、コリントスの王女と結婚する。

その黄金は

わたしの血管に、わたしの血に流れていた

わたしはそれを語っていた、語っていたのだ

語ることで肉にした

貨幣にした、それはわたしの舌から

滴り落ち

おまえを幻惑した

おまえはわたしを愛していたのだろうか?

それともわたしの黄金の舌を愛したのか?

映像では、イアソンと愛し合うかつてのメディアの姿も映し出される。うつろいやすいイアソンは、メディアの愛を裏切り、その心を破壊する。祖国を離れたメディアは神々の不在に困惑し、霊力が失われたように見えたが、呪いの魔術を操りだす。

赤く褪せた、フィルムのテクスチャーを残す映像。リフレインする荘厳な宗教音楽。傍らに子供を連れ、ゆっくり塔の屋上を歩むメディアが、角度を変えて繰り返し投影される。神との安らかな結びつきを示唆するように、メディアは空を仰ぐ。その姿は悲嘆を感じさせず、深い受容に満ちている。観るものの精神も、なだめられるように凪いでいく。

パティは『王女メディア』の物語を好み、彼女の心理や行末について思い巡らしていた。近著『Mトレイン』では、メディアについて思索する記述も見られる。

「黄金の舌」。錬金術の価値が、外見、重さといった物質で測られた時代。いつしか、担い手の性質を見定めて、金が、持ち主を選ぶ時代が到来するかもしれない。本作に没入しながら、そんなことを予感した。

パゾリーニの聖と俗。急逝した巨匠の生に思い馳せる

《Pasolini(パゾリーニ)》は、最もカオスで挑発的な一編。刹那的、やけっぱちな若者。セクシュアルな放蕩。堕落の悦楽。パゾリーニの謎の死に迫ったアベル・フェラーラ監督による日本未公開の作品『パゾリーニ』から、予備映像、音響素材が用いられている。

パゾリーニの監督作品は、善悪の彼岸に存在し、清濁併せ持った世界が展開される。禁欲的なほど清らかでありながら、下劣なほどの醜さも見せつける。命は神々しさも不条理な暴力性も併せ持つと伝えるかのように。彼の生も同様、神話的、哲学的な作品が高い評価を得る一方、遺作『ソドムの市』の過激な描写や謎の死から、絶えずスキャンダラスなイメージがつきまとっている。

世継ぎもいない

愛する者もいない

俺は孤独なのだ

自分こそが自分自身の息子とならねば

父親とならねば 親友とならねば

己を愛せ 己を神の域まで高めよ

8チャンネルのスクリーンには、ほとんどの時間、それぞれ異なる映像が映し出されているが、時に同じシーンが現れる。終盤、会場全体に、高く花火が打ち上がる。

映画監督は眩い夜に盲(めしい)になる

彼は地下へと潜っていく、地下へと

彼はどこかへ去っていく

暗殺者が隠密に動く

ファシスト、恋人、どうだっていい

パゾリーニの情景(シーン)は残る

不慮の死を遂げたパゾリーニは、孤高とも呼べる独自の作家性を発揮した芸術家であり、政治的発言も厭わない活動家でもあった。そうした積極的に社会参画する芸術家の姿勢は、今日まで多様な領域の人々に影響を与え続けている。本展を通じ、あらためてパゾリーニの作品を観直し、その思想、哲学を探究し、今日に至る系譜を読み解きたいと実感させられた。

子供。動物。災害。地球の命を見つめる

パティの視線は、常に世界へ向けられている。戦争。原発事故。自然災害。絶滅危機。今年4月、パティは約10年ぶりに広島を訪れ、原爆被害に遭った女性と対談した。大戦中、米兵だったパティの父は日本兵と戦い、原爆投下へ贖罪の念を終生持ち続けたという。その意思を受け継ぎ広島を訪れたと語っている。

本展には、生命、地球の危機的状況に向けられた悲痛な眼差しと、深い愛情が全編に広がっている。

狼の遠吠えから始まる気候変動をテーマにした《Prince of Anarchy(アナーキーの王子)》や、鯨やイルカたちの生態をゆるがす海中の問題や水温上昇に目を向けた《Cry of the Lost(さまえよえる者の叫び)》。そして、世界の森林火災の映像で構成された《Burning 1946-2024(燃えさかる 1946-2024)》、ウクライナ・キエフのウクライナ・国立アカデミー自然史博物館、ドイツ・ベルリンの自然史博物館の館内が撮影された《Mass Extinction 1946-2024(大絶滅 1946-2024)》では、パティが生まれた1946年から2024年の間に発生した森林火災、絶滅した動物たちが、一つひとつ読み上げられていく。その延々と続く森林火災、絶滅種の数は、生々しい映像とともに観る者を圧倒していく。それはどこか、展示空間に古着を敷き詰め個の不在を訴えたクリスチャン・ボルタンスキーの作品を想起させた。

「水温はどんどん上がり、海中は騒音に満ちている。そして人間はそれにまったく気づいていない。私たちはあまりに多くのことに気を取られていて——ソーシャルメディア、戦争、手のなかの携帯に——何もかもが注意を逸らす役割を果たしています。実際は、この可哀想な世界が崩壊しつつあるのに。それを止められるのは私たちだけなのに」

毎日を生きることに必死になっているうちに、自然から離れて生活するうちに、この星の悲鳴を聞き逃してしまっている。パティの言葉は、観客に重く響く。しかし、パティは悲嘆するばかりでない。《Burning 1946-2024(燃えさかる 1946-2024)》の最後に響く、「森のリマ」について歌うパティの声は、地球の春を告げるように優しくうららかだ。

本展の壮大な映像と重厚な音、力強い言葉は、私的な世界から社会に、地球に目を向けるきっかけをもたらしてくれるだろう。

パティ・スミスの詩や、制作に用いられた資料が展示される

言葉の火花。静謐な祈り。詩人パティが見せた圧巻のパフォーマンス

5月2日、「サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス | コレスポンデンス」の公演を観に新国立劇場オペラパレスへ向かった。パティのライブは何度か体験していたが、朗読の鑑賞は初のことで、言葉の海を体験できる濃密な時間だった。年を重ねるごとに、パティの声は深みを増していくようだ。その声は魔術的。しなった鋼鉄のように、艶やかな光を帯びて響きわたる。深い意識の底と呼応し、聞くものを目覚めさせるような力がある。

エキシビジョンとは異なり、より多くの映像が混合した重層的なビジュアルで、両脇にパティの言葉が表示されていた。魂が込められた詩は、どの言語に訳されても美しい。自らの詩を読み上げると、紙を床に放り落とし、白い紙がパティの足元に広がっていく。

最後の一編は《パゾリーニ》。両手を上げ、身を小刻みに振るわせ、死に伏した男に向けた言葉を叫んだ。彼女の爆発、熱気に会場はしびれ上がっていた。

アンコールでは、娘ジェシー・パリス・スミスが弾くピアノをバックグラウンドに、「Wing」「Peaceable Kingdom」を披露した。パティはパゾリーニへの謝辞を述べ、スクリーンにパゾリーニがキリストの生涯を描いた『奇跡の丘』(1964年)を投影した。母と娘が織りなす温かい音は、優しさと祈りに満ちていた。

コレスポンデンス(往復書簡)が導く詩的空間へ

空間から音や映像が越境していくような本展は、コレスポンデンス(往復書簡)という手法が重要な働きを見せている。ステファンは、本展に寄せたパティとの対談(本展冊子に記載)で、「文学には往復書簡の長い伝統がある。距離を超えて親密さを生むには、手紙を書くのが唯一の方法だった。いまではソーシャルメディアの即時性によって、そうした体験がなくなってしまいました」と語っている。「距離は人に、新たなもの、インスピレーションに合わせて自分自身を変更することを可能にする。新しい気づきに至る状況が作られるんですよ。なので、旅するとき、私は静止をさがしています」と。パティは、そうして持ち替えられたステファンによる音や物(例えば石)を通じ、新しい霊感を得て、表現としてアウトプットする。「私は精神的な旅人なんです。それはまた、即興とチャネリングを通じて発見するプロセスでもあります」と語る。

距離。静止。即興。これらの要素が人に深い霊感をもたらすことを、彼らのコレスポンデンスは示している。

幼少期から文学少女であったパティは、影響を受けた作家、例えばアルチュール・ランボーの墓を訪れるなど、現地に足を運ぶことを大切にしてきた。今回、本展を機に来日した際も、彼女が好む芥川龍之介や太宰治の墓を訪ねている。太宰が身を投げた玉川上水へも、ステファンとともに訪れて音を採集していた。今後、日本を舞台とした作品に出会える機会がやってくるかもしれない。

本展には、映画とも、ライブとも、一般的なホワイトキューブの展示とも異なる、インスピレーションに満ちた詩的空間が広がっている。どの位置から映像、音、言葉に身を任せるのかは鑑賞者に委ねられている。

会期はいよいよ6月29日(日)まで。未体験の方はぜひ足を運び、サウンド・ウォーク・コレクティブの音、映像、パティ・スミスの言葉に身を浸してほしい。自らの奥に潜む泉から、水を汲み上げるきっかけが生まれるかもしれない。

出典・参考文献:

『サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス』本展冊子

『Mトレイン』パティ・スミス 河出書房新社 2020

Soundwalk Collective(サウンドウォーク・コレクティヴ)

サウンドウォーク・コレクティヴは、アーティストのステファン・クラスニアンスキーとプロデューサーのシモーヌ・メルリが率いる現代音響芸術コレクティヴ。アーティストやミュージシャンとの共同作業により、コンセプトや文学、芸術的なテーマを検証するために、場所や状況に応じたサウンドプロジェクトを展開。パティ・スミスや映画監督のジャン=リュック・ゴダール、写真家のナン・ゴールディン、振付家のサシャ・ヴァルツ、女優で歌手のシャルロット・ゲンズブールといったアーティストたちとの長期的なコラボレーションを行なう。彼らの実践はアートインスタレーション、ダンス、音楽、映画と多岐にわたり、音を詩的で感触を伴う素材として扱うことで異なるメディアを結びつけ、複層的な物語を創造することを可能にしている。ローラ・ポイトラス監督の『美と殺戮のすべて』ではオリジナルサウンドトラックを制作し、2022年のベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞。これまでポンピドゥ・センター(パリ)、ドクメンタ(カッセル)、クンストヴェルケ現代美術センター(ベルリン)、ニューミュージアム(NY)などで展示やパフォーマンスを発表している。

Patti Smith(パティ・スミス)

パティ・スミスは1946年シカゴで生まれ、ニュージャージー州南部で育ったのち、1967年ニューヨークに移住。詩とロックを融合させた革新的なアルバム『ホーセス』(Horses, 1975)でデビューして以来、数々のアーティストやミュージシャンに影響を与え、世界的な文化アイコンとして知られる。音楽、著作、パフォーマンス、視覚芸術における業績は各分野で高く評価されており、グラミー賞に4度ノミネートされたほか、『ホーセス』は米国議会図書館の国家保存重要録音物登録簿に登録されている。また写真や絵画、インスタレーションを手がけるアーティストとしても活躍し、世界中のギャラリーや美術館で展示を行なっている。著作に全米図書賞を受賞したベストセラー回顧録『ジャスト・キッズ』のほか、『ウールギャザリング』『Mトレイン』『無垢の予兆』など多数。2020年にペン/フォークナー賞を受賞、コロンビア大学から名誉博士号を授与される。2022年には彼女の生涯の業績を称えて仏レジオンドヌール勲章を受勲した。

展覧会情報

| MOT Plus サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス 会期:2025年4月26日(土)〜6月29日(日) 10:00-18:00(展示室入場は閉館の30分前まで) 休館日:月曜日 会場:東京都現代美術館 企画展示室B2F(〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 MAP) Webサイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/MOTPlus-correspondences/ |