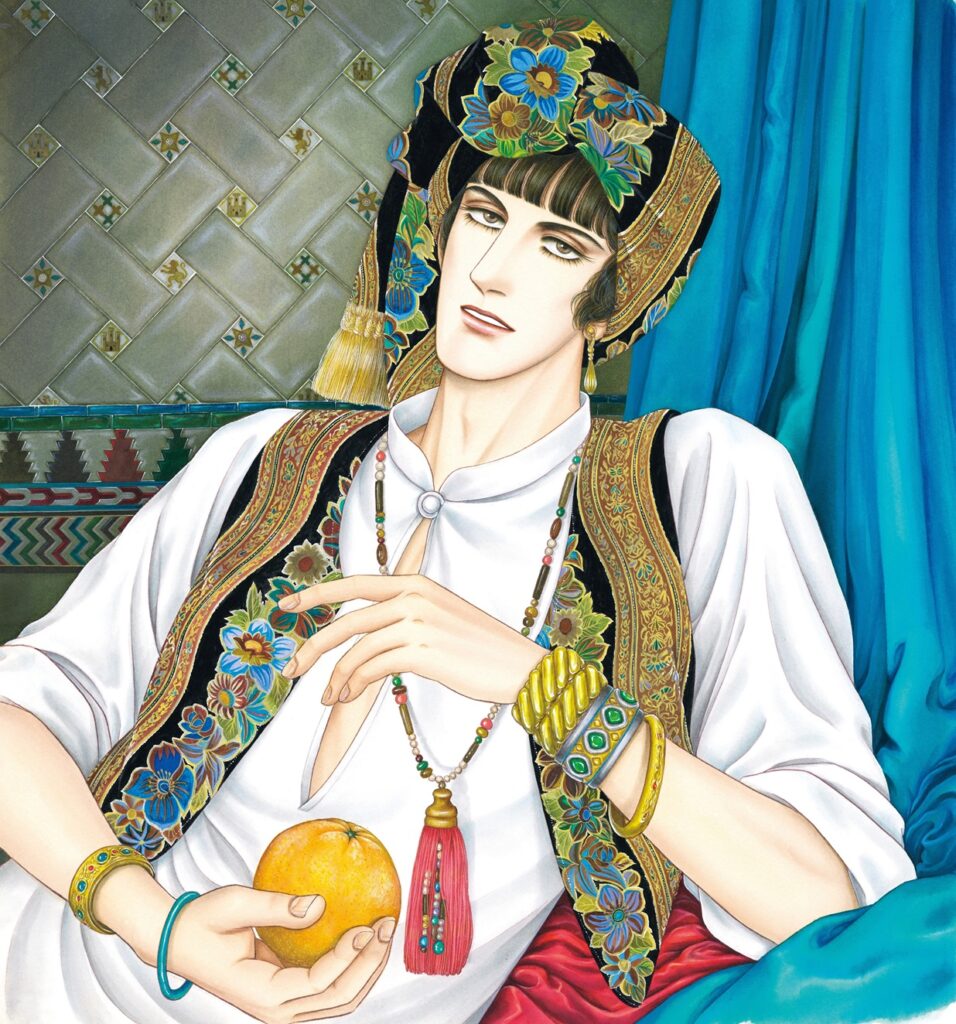

鋭い眼差し、筋肉の重みを感じさせるたくましい体。髪の一筋、衣服の模様の細部まで彩られた緻密な描写。温度、匂いを放つような、オーラまで映すかのような背景。漫画家・青池保子(あおいけやすこ 1948〜)先生は、その画力で人物を実在へ導く。そこへ軽妙なギャグが随所に織り交ぜられるのだから、読者はその世界の虜になる。

その名を知る人は、しばしば熱狂に近い心酔を見せる少女漫画界の巨匠だが、年若い漫画愛好家の間では知る人ぞ知る存在なのかもしれない。1980年代生まれの私はというと、小学生の頃に母の書棚に置かれた「エロイカより愛をこめて」を姉が発掘。姉が文字通り強烈にハマったことから、自身もその世界に足を踏み入れるチャンスを得た。当時リアルタイムで読んでいた漫画とはかけ離れた写実的な絵、社会情勢を背景とした精緻な作品設定、軽やかで洒脱なユーモア。大きなインパクトだった。

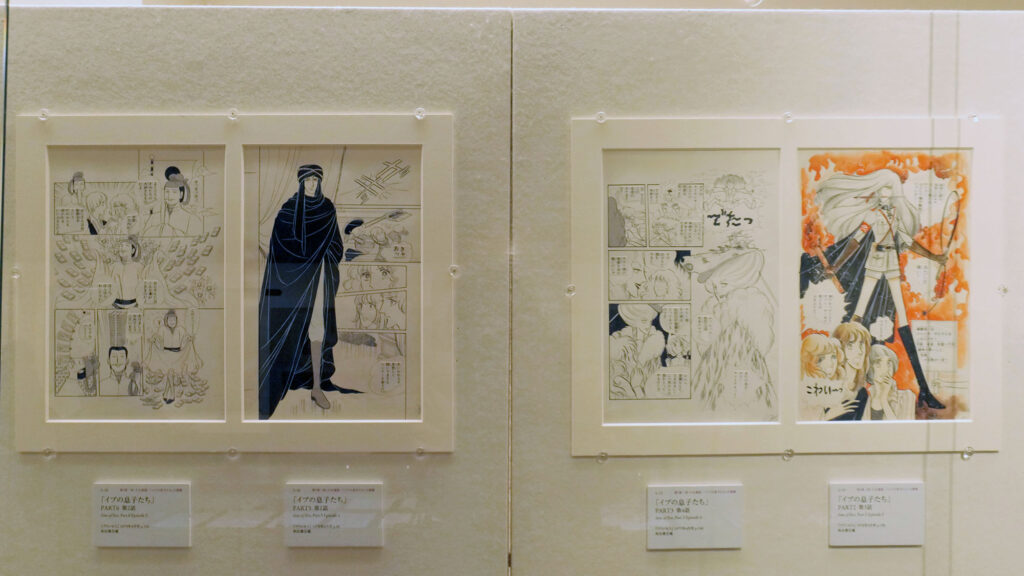

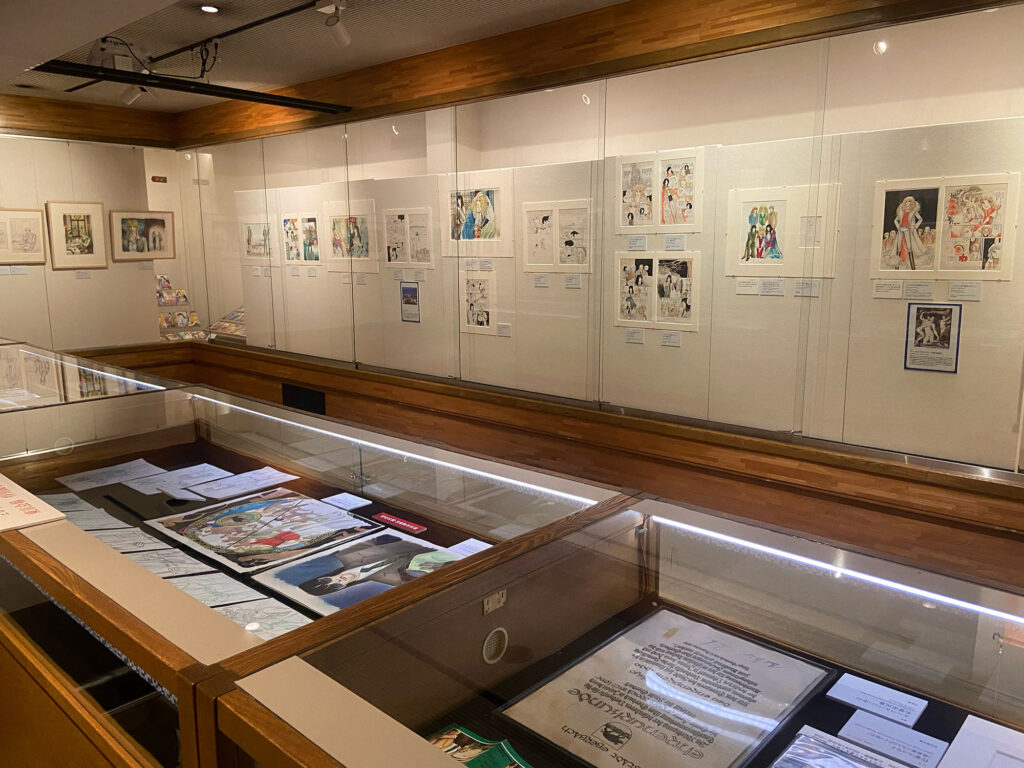

そんな青池先生の60年にわたるキャリアを通観できる「漫画家生活60周年記念 青池保子展 Contrail 航跡のかがやき」が弥生美術館(東京都文京区)で開催されている。前期・後期で作品替えがあり、前期は3月30日(日)まで、後期は4月2日(水)〜6月1日(日)まで。カラー原画やモノクロ原稿約300点が出展される。前期・後期で原画作品の約8割が入れ替わるという。本展は、2023年の小磯記念美術館(兵庫県)に始まり、2024年の下関市立美術館(山口県)に続くもので、本会場でフィナーレを迎える。青池先生のキャリアをたどりつつ、本展の見どころをお届けしたい。

(楡 美砂)

若干15歳でデビュー。正統派少女漫画に挑む日々

青池保子先生は1948年、山口県下関に7人きょうだいの末っ子として生まれる。父は土木建設業を営むかたわら日本画を描く趣味人だった。幼い頃から絵を描くことが大好きで、特に望月三起也先生などの少年漫画を好んで読み、少女漫画では同郷の水野英子先生の大ファンだった。ある日、水野先生へファンレターを送り、姉とともに会いに行くことに。この時の経験がきっかけとなり、本格的に漫画家を志すようになる。

会場には「青池保子先生スペシャルインタビュー」が展示されており、水野英子先生に会った時のことを次のように語っている。

何より感動したのは、私たちの目の前で、B4の原稿用紙に、サラサラと「星のたてごと」の主人公リンダを、立ち姿とアップの2枚を、白紙から下書きをしてペン入れまで一気に描き上げてくださったこと。 神業でした。

その後、高校生にして連載を持ち、『少女フレンド』(講談社)でラブコメディや純愛、スポ根、ホラーまで、幅広い作品を発表していく。しかし、王道の少女漫画が求められていた当時、青池先生はその枠組みの中で独自の色を出すことに苦しむ。

編集さんによく言われましたね、「お前には“青池節”と呼べるようなものがない」って。

『総特集 青池保子 ― 船乗り!泥棒!王様!スパイ! キャラが物語をつくる』河出書房新社

(中略)そういうアピールがある方が編集としては売りやすい。でも私はそういうものがなくって、一応何でも形にできるところが、かえって困るとか。

青池先生は10年以上正統派な少女漫画に挑んだが、ヒット作には恵まれなかった。ストレス、目の酷使で眼病をわずらい、1973年に雑誌専属からフリーランスへの転向を決意する。

漫画界の革命「イブの息子たち」で前人未踏の地平へ。「苦苦苦…」シリアスを笑いでノックアウト!

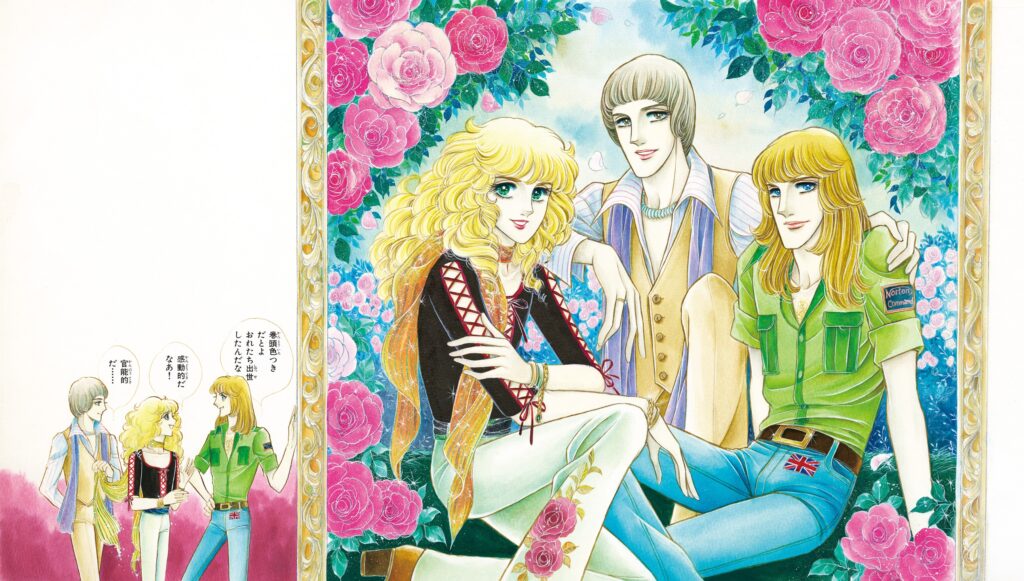

ジャスティン(左)バージル(中央)ヒース(右)

1976年、「イブの息子たち」を秋田書店初となる少女漫画雑誌『プリンセス』(秋田書店)に発表。ここから青池先生の快進撃が始まっていく。

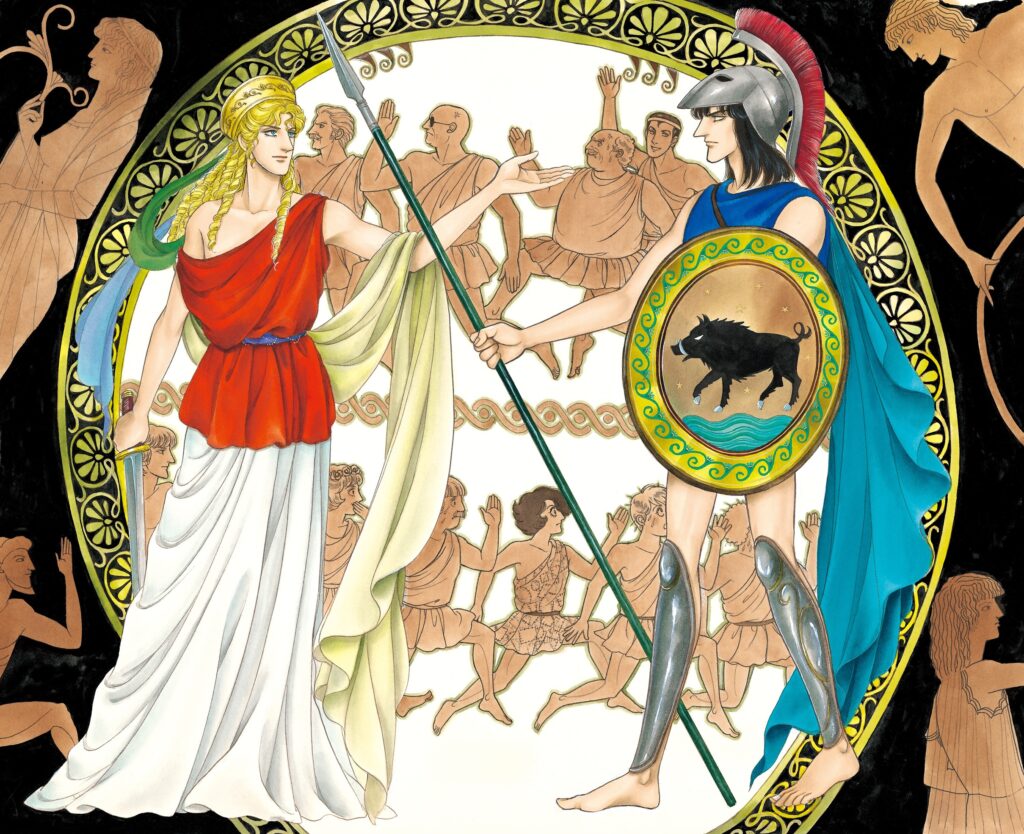

「イブの息子たち」は、アダムの骨からイブがつくられた聖書の話を題材に、天使ドジエルが誤ってイブの骨から男を創ってしまったという型破りな設定。ロンドンに住む三人組、歌手のジャスティン、詩人のバージル、ピアニストのヒースは、ドジエルから自分たちがイブの息子たち、ヴァン・ローゼ族の末裔であると告げられ、異世界へタイムリープする。ムーやアトランティス、地底王国などの異世界を舞台に、神話や歴史上の人物、ロックミュージシャンなどが登場し、ドタバタ劇が繰り広げられる。性のボーダーが取っ払われた本作。バージル、ヒースはゲイ。ジャスティンはストレートだが、美形の彼は男女問わず狙われ、襲われたり攫われたりする。

「イブの息子たち」は、当時の漫画界に大きな衝撃を与えた。読者から熱い支持を得たことはもちろん、同業の漫画家たちからの反響も大きかった。青池先生の担当で『月刊ミステリーボニータ』編集長の齋藤功衛氏は当時のことをこう話す。

「先生から伺った当時のお話で印象深かったのは、『イブの息子たち』がほかの少女漫画家さんたちにも大きく注目されていたことです。多くの名作が生まれた時代、当時の漫画家は作品を通じて交流し合っていたと青池先生からお聞きしました。会ったことがなくても、作品から作者の体調が伝わってきたといいます。木原敏江先生が『イブの息子たち』を読んで、『青池先生は今、体調も調子も気力も全て充実して描かれている。素晴らしい』と当時のことを仰っていました。」

少女漫画界は黄金期の真っ只中。団塊の世代の漫画家が中心となって個々の作家性を発揮し、小年愛、同性愛など、それまでタブーとされたテーマに真っ向から挑んでいた。そんな時代に、現代さかんに叫ばれる「多様性」という言葉も吹き飛ぶほど、のびのび自由に描かれたのが本作だ。

10年間、純少女マンガにご奉仕したのでもういいでしょ?みたいな感じ(笑)もう好きにさせてっていう

『総特集 青池保子 ― 船乗り!泥棒!王様!スパイ! キャラが物語をつくる』河出書房新社

初めて「イブの息子たち」を読んだ時のことは忘れがたい。畳み掛けるようなギャグ、ハチャメチャに大騒ぎする登場人物。有名人が青池流にデフォルメされて活写される。中でも印象深いのは、青池先生が「大人気だった」と語るニジンスキー。チュチュを着たバレリーノで、唐突に白鳥に変身するこのキャラクター、幼少期の頃は単純に面白かったものだが、「苦苦苦」と苦悶し愉悦に浸る姿を今見ていると、おかしさと同時にじわじわ感慨深くなる。まさしく「苦」を一笑に付す、シリアスを笑いでノックアウトする気迫に圧倒されるのだ。まさに怖いものなし。自由を得た漫画家の情熱がほとばしる本作は、読み手の心をがっしり掴んでゆく。

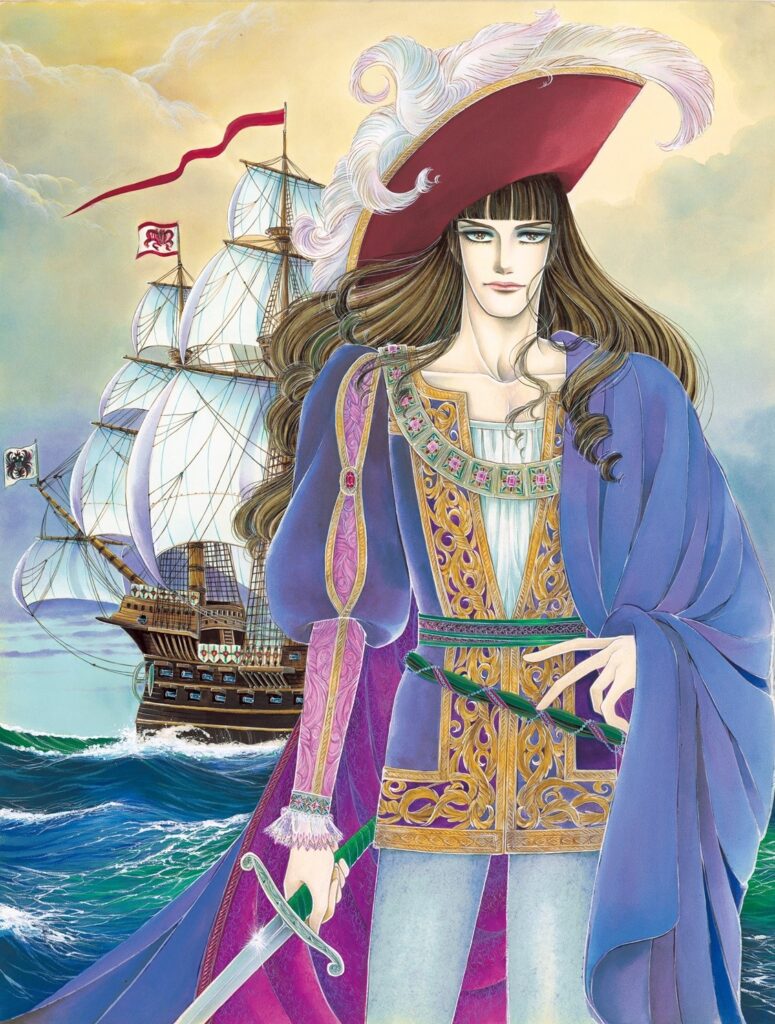

キャラクターが生命を宿し、肉体を得ていく。作者が惚れ込んだ英国海軍ティリアン・パーシモン

1977年『月刊セブンティーン』(集英社)誌上で「エル・アルコン -鷹-」シリーズが発表される。16世紀末のイギリスが舞台。七つの海を征服する野望を燃やす英国海軍将校ティリアン・パーシモンの生涯が描かれた作品。一作目の「七つの海七つの空」で悪役として登場したティリアンに青池先生が惚れ込み、その後、前日譚となる「エル・アルコン-鷹-」「テンペスト」でティリアンの半生が描かれた。

黒髪サド目のキャラクターは青池作品を成すDNAの一つだが、ティリアンはその原型で、先生にとって特別な存在だった。「浸って描いた」実在する初めてのキャラクターだったという。そこから、キャラクターを創り上げて物語を展開させる醍醐味を知っていく。

ティリアンを描いていた時は、自分が動かしている感じがしなかったんですよ。とにかくその、実在化の衝撃は凄くて、ああ、「キャラクターを作る」っていうのはこういうことなんだ、って思いました。

『総特集 青池保子 ― 船乗り!泥棒!王様!スパイ! キャラが物語をつくる』河出書房新社

さらに、ティリアンを魅力的に描くために青池先生はデッサンを学び直し、絵に変化が生まれていく。骨の重み、筋肉の躍動を感じさせる、よりしなやかなでリアルな画風となっていく。

ティリアンを格好よく描きたかったんです。「タイツ」を履いた足をそれらしく描けるようになりたい」と思っていたので、この時期にデッサンを勉強しなおしたんです。「七つの海〜」は、いわゆる少女まんがの絵で、12等身のありえない体型だったのですが、どんどん縮んで「エル・アルコン -鷹-」では、9頭身くらいになりました(笑)

「エル・アルコン -鷹- 完全版」秋田書店

振り返ると、私は青池先生の漫画に触れ、初めて人体に意識を向けたように思える。小学生の頃は当時の漫画雑誌で見ていた目の大きい、記号的な女の子を描いていたが、その実体を想像したことはなかった。青池先生の絵を通じて、初めて目や耳の位置、鼻筋、髪の質感、人体の構造を意識し、人間本来の美、本物の魅力に惹かれていった。

荒ぶる大海原は、登場人物が野望を燃やす恰好の舞台だ。海を描くことについて、青池先生は過去のインタビューでこう語っている。

(海の波は)ちょっと変えただけで動きが変わるので楽しいんですよね。いろんなものを含んだ重たい水の感じを出したい。都会のアシスタントが海を描くとさらさらの海になっちゃう。水道水になっちゃう。海を知らないと海を描けない。

tysテレビ山口 インタビューより

下関の海に近い街で育った青池先生は、学生時代は海を見ながら登下校していたという。奥行きのある青の色幅、波の躍動感、弾ける波しぶきにも注目してほしい。

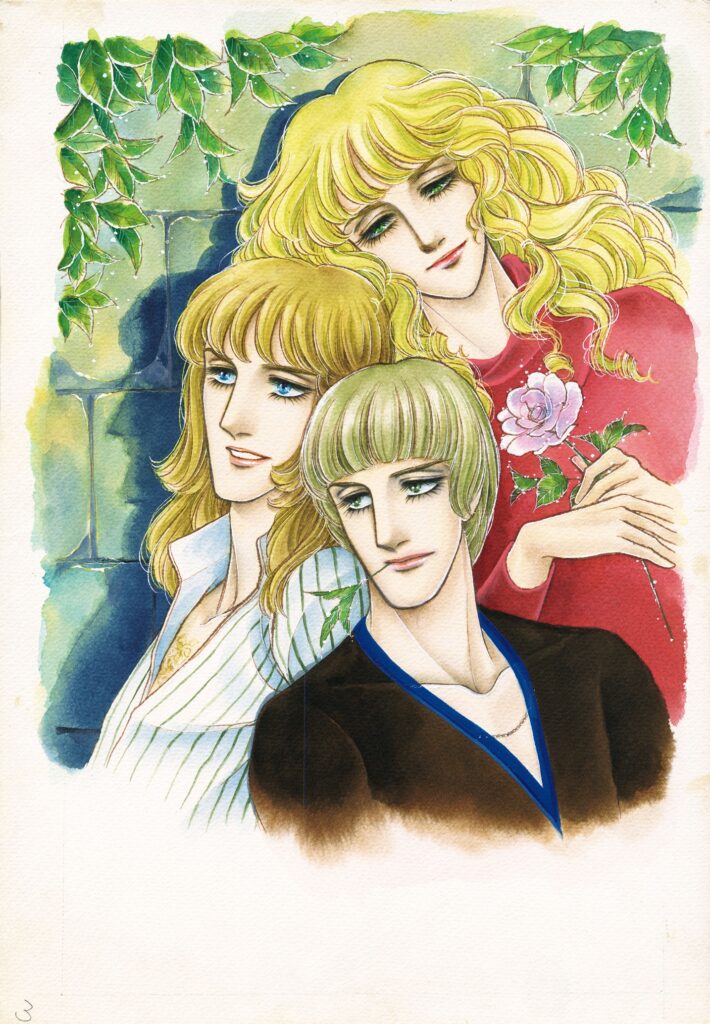

美術品泥棒とNATO将校の骨太コメディ。大ヒット・スパイアクション「エロイカより愛をこめて」

1977年、最大のヒット作となるスパイアクション・コメディ「エロイカより愛を込めて」(以下、エロイカ)が『別冊ビバブリンセス』(秋田書店)で連載開始する。「イブの息子たち」を発表した翌年、「エル・アルコン -鷹-」シリーズが開始された同じ年のこと。同時期に青池ワールドの中枢となる作品が誕生したといえる。少女漫画の呪縛から解放され、抑圧されていた創造性が一気に爆発したかのようだ。青池先生は過去のインタビューで1977年を「地殻変動の一年」と語っている(「エル・アルコン -鷹- 完全版」巻末インタビューより)。

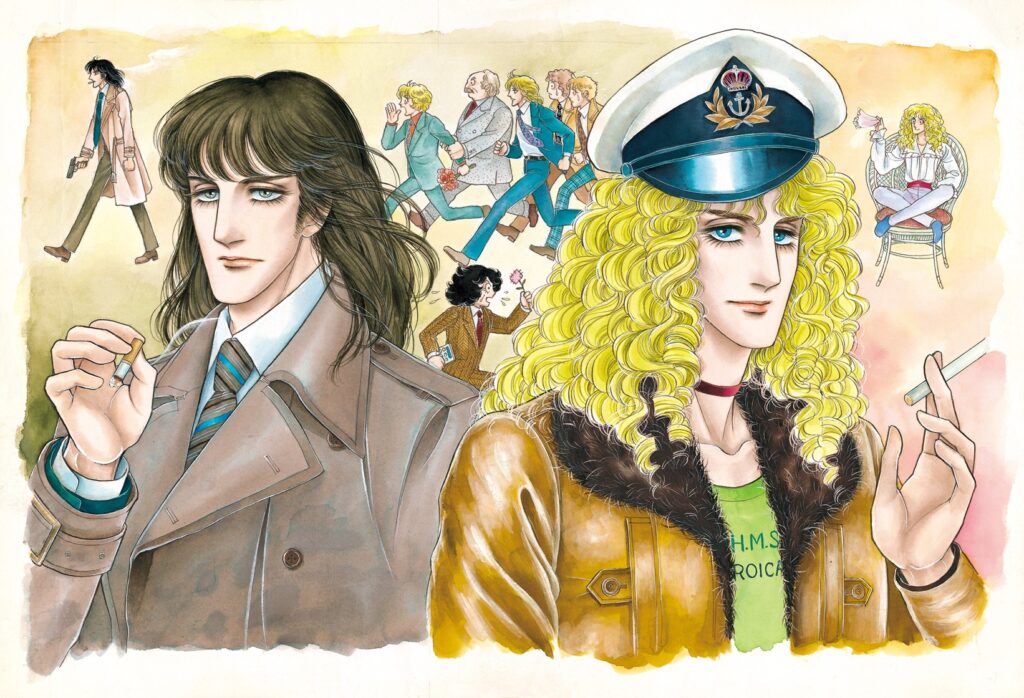

画風は軽やかでありながら、少しずつ重みを増していく。表情、構図、配色、光と陰影、衣服の模様、質感、絶妙なバランスで描かれた原画に目を奪われる。本展のメインビジュアルである扉絵は、静と動、明暗、構図、背景が見事なまでに調和している。画面に映らない部位まで想起される存在感、身体性を宿す。ぜひ会場で原画を目にしてほしい。

主人公は「エロイカ」こと、イギリスの美術品泥棒貴族のドリアン・レッド・グローリア伯爵。本作は当初、3人組のエスパーが主役の泥棒コメディとして開始したが、2話で黒髪サド目のドイツ人、NATOの情報将校“鉄のクラウス”こと、クラウス・ハインツ・フォン・デム・エーベルバッハ少佐が登場するや、人気を一気にかっさらわれ、3人組は瞬時に消えた。以降、伯爵の部下でドケチな計理士ジェイムズ君や、少佐の好敵手・KGBの仔熊のミーシャ、SISのおちゃらけスパイ・ロレンスなど、個性極まるキャラクターたちが繰り広げる、ハードボイルドなスパイアクション作品へ。東西冷戦を背景に、スパイ組織や軍事知識、政治、経済、宗教など、幅広い知識に裏付けられた、骨太なストーリーが展開されていく。いわゆる少女漫画の世界からかけ離れた本作は男性にも支持され、ファン層が一気に拡大した。

硬派な世界ながら、随所でギャグが炸裂するのが本作の真骨頂。コミカルなギャグの源泉について、齋藤氏は次のように話す。

「創作物のすべては先生の想像、頭の中でできていることです。だから、コミカルなシーンは笑いながら描かれているとお聞きしました。少佐とミーシャの取っ組み合いのシーンは、先生も血湧き肉躍るようなテンションで描かれているということです。先生の想像力がまさに誌面に叩きつけられているということですね。」

青池先生のギャグが秀逸なのは、その画力を惜しみなく発揮しながら、あくまで展開やセリフで笑いに導くところ。漫画にありがちな顔芸はまずない。

齋藤氏のお話にある、少佐と仔熊のミーシャの取っ組み合いは「No.11 9月の7日間」(単行本9巻)で勃発する。居酒屋で部下を待つ少佐とミーシャは、積年の恨みを腹に抱えつつ白々しい会話をしていたが、次第に本音が出て体当たりの喧嘩を始める。忘れがたいのは、ミーシャがジャガイモを投げ、少佐がミーシャにゆでタコを投げ返すシーン(お互いの特徴が揶揄されている)。機知に富んだユーモアのセンスに感服させられたことを覚えている。

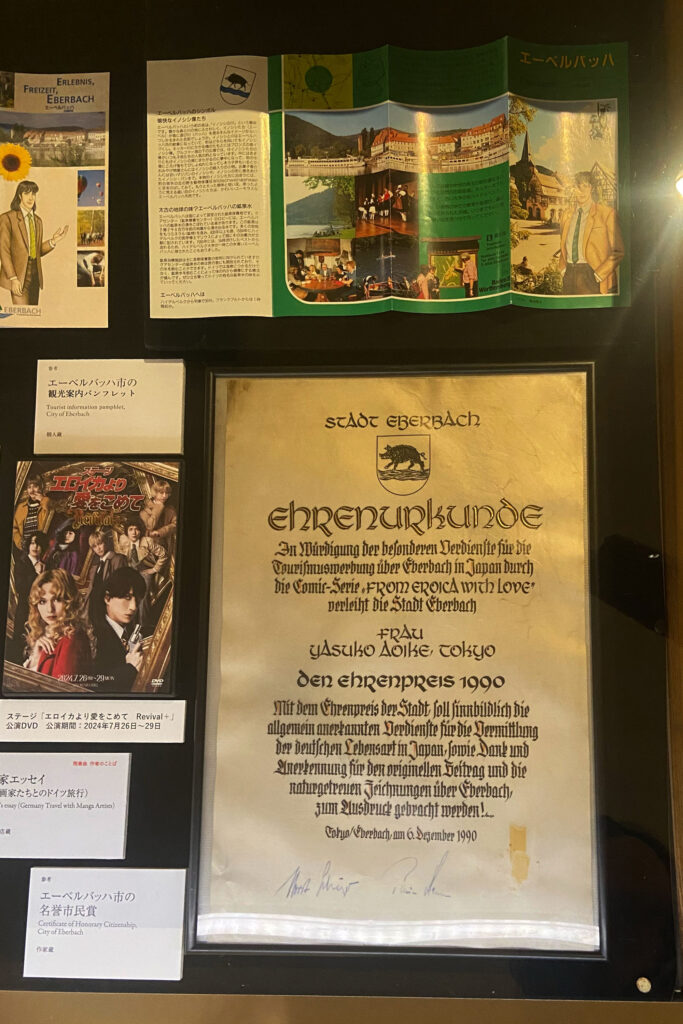

「エロイカ」を読み、「社会情勢に関心を持った」「ドイツ語を専攻した」「ドイツ旅行へ出かけた」というファンは多く、その影響力は計り知れない。ドイツには少佐と同じ名前のエーベルバッハという街があり、日本人女性が少佐に会いに(?)押し寄せたという。突如増えた観光客に、エーベルバッハ市も驚いたことだろう。1990年、青池先生はエーベルバッハ市から栄誉賞を授与されている。

さらに、青池ファンの中には「エロイカ」をきっかけにイギリスのハードロック・バンド「レッド・ツェッペリン」を聴き始めた人もいる(私も例に漏れない)。ロックファンの青池先生が、ボーカルのロバート・プラントを伯爵のモデルにしたのは有名な話だ。また、ジェイムズ君のモデルはギタリストのジミー・ペイジ。ちなみに「イブの息子たち」のヒースは、同じくイギリスのプログレッシブ・ロック・バンド「エマーソン・レイク・アンド・パーマー」のキース・エマーソンがモデルとされている。

東西冷戦、スパイ、美術、宗教、ロック。読者の知的好奇心をくすぐり、人生に新たな扉を開いてくれる点も、青池漫画が長く愛され続ける所以だろう。

「エロイカ」は1988年に一時休載したが、1995年に再開。ベルリンの壁崩壊後、本作の再開は懸念されていたが、軍事評論家の岡部いさく氏がアドバイザーとして加わり、冷戦後の「エロイカ」シリーズが誕生する。再開後は、少佐とミーシャが任務のために協働するという貴重なシーンも見られる。2012年から再び休載となり、ファンから再開を熱望されている。

中世スペインへの誘い。円熟期の到達点「アルカサル ―王城―」

1981年、歴史上の人物をテーマにした一話完結型の絵物語「光と影の伝説」を発表。掲載された『グレープフルーツ』(新書館)はB5判サイズの雑誌で、出版社の垣根を超えて少女漫画家が作品を発表し、芸術性の高い誌面を繰り広げていたという。

-狂女王ファーナ」-728x1024.jpg)

中世の歴史や文化に関心を抱いていた青池先生は、「光と影の伝説」においてスペインやポルトガルの歴史上の人物を描いた。王宮で暮らす人々のコスチュームやアクセサリー、建築など、細部まで描き込まれた力強い作品が並ぶ。そして、青池先生は本シリーズを通じてのちに描くことになるカスティリア王ドン・ペドロ一世に出会う。

「エロイカ」人気絶頂期の1984年、「アルカサル ―王城―」が『プリンセス』(秋田書店)で開始する。激しさと公平さから「残酷王」「審判王」と呼ばれた、14世紀カスティリア(現在のスペイン)の王ドン・ペドロ一世の生涯を描いた歴史大作だ。1988年には「エロイカ」を一時休載し、青池先生は本作に打ち込んでいく。

15歳でカスティリア王に即位したドン・ペドロ一世は、傀儡からの脱却、因縁の仲となる義兄のエンリケや周辺諸国との攻防を経て、絶対君主へ君臨していく。政権をかけた中世の戦乱が臨場感たっぷりに描かれるとともに、孤独な幼少期の葛藤や、母への憎しみ、やがて王妃となる最愛の女性マリアへの愛、忠臣との絆、民や修道士と交流など、人間味あふれる王の姿が造形されている。

思惑の交差、王の視点で描かれる戦争や政治、経済、市井の暮らしなどが新鮮で、青池先生の画力、知性が惜しみなく発揮された本作。史実に基づきつつもそれぞれのキャラクターが際立ち、現代に通じる人間のありよう、感情の機微が感じられる作品となっている。

この時期、青池先生の画力は頂点に達しており、その雄大で繊細な作画に圧倒される。どの絵もまばゆい生命力にあふれ、髪の毛一筋、衣類の装飾、布の質感、微細な輝きをじっくり堪能したい。B4サイズで描かれた大判作品もあり、迫力ある原画は愉悦の時間を届けてくれるだろう。

青池先生の作品には命の躍動がある。それは、善悪、性、全てのボーダー、ステレオタイプを超越した躍動だ。その生命力は観る者を焚き付け、エネルギーを湧き上がらせる。

青池先生は、元気なもの、動くものが大好きです。元気いっぱいに走る動物、躍動する人間、飛び走る機械、そして激動する歴史…と、生命力あふれるものが大好きなのです。

『エロイカより愛をこめて35周年メモリアルブック』秋田書店

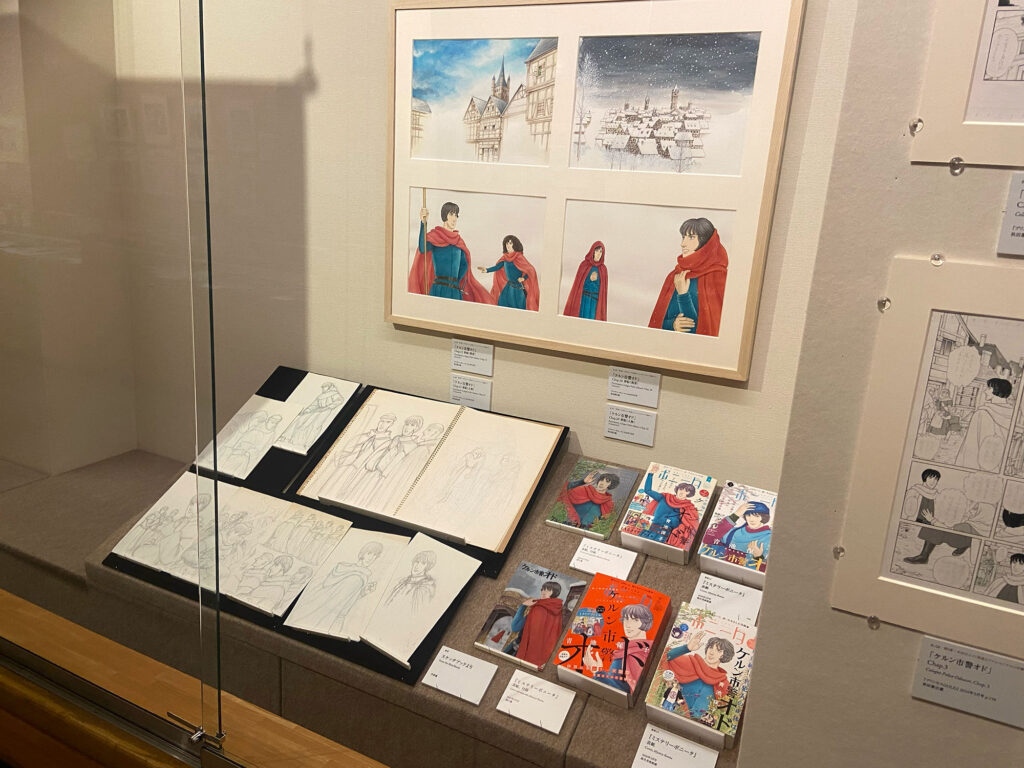

漫画家生活60周年の現在地。中世三部作「ケルン市警オド」

漫画家生活60年を経た現在も、青池先生は現役少女漫画家として連載を持つ。『月刊ミステリーボニータ』で2016年から始まった「ケルン市警オド」。中世ドイツを舞台に、大都市ケルンで市警を務めたオドの活躍が描かれる。後輩のフリートとともに事件や謎を解決していくミステリー作品だ。

「アルカサル ―王城―」「修道士ファルコ」の流れを汲む中世三部作の三作目で、治安役人の視点から市井の暮らしが描かれる。治安役人は、一般市民と見分けられるように赤いマントを着けていたという。しかしその色は貴族が着ていた真紅ではなく、安価な茜染がなされていたと見られている。そのため、オドの作画ではその点をふまえ、色、質感が華美になりすぎないよう留意されている。ドン・ペドロ王の作画と比較するとその違いが窺える。

中世というと、ゲームやアニメの影響で、ファンタジーのイメージが強いですが、魔法使いもドラゴンも出て来ない普通の中世の世界を描こうと思いました。

展示内「青池保子先生スペシャルインタビュー」より

1991年〜2015年まで連載された「修道士ファルコ」出家後のオドが描かれている。ドン・ペドロ王も登場。

鷹の目と蟻の目で構築する作品世界。プロフェッショナルが成せる奇跡のバランス

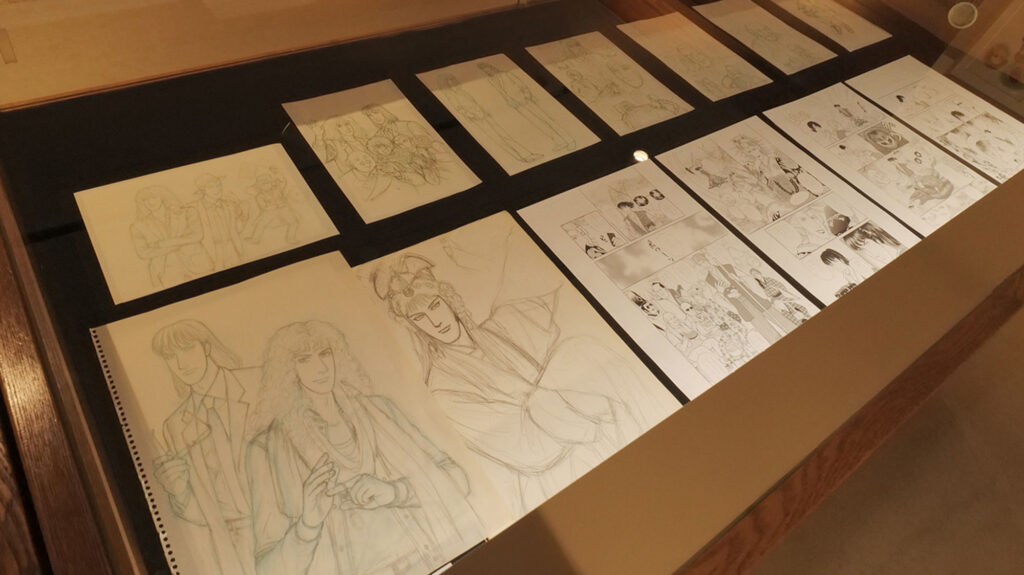

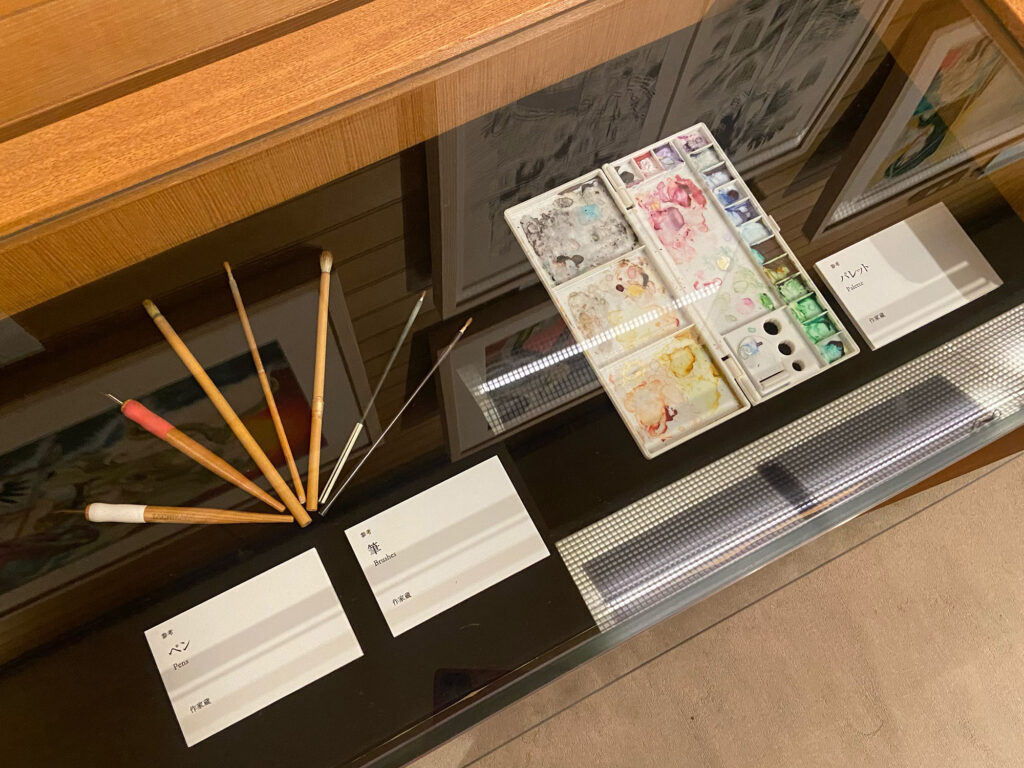

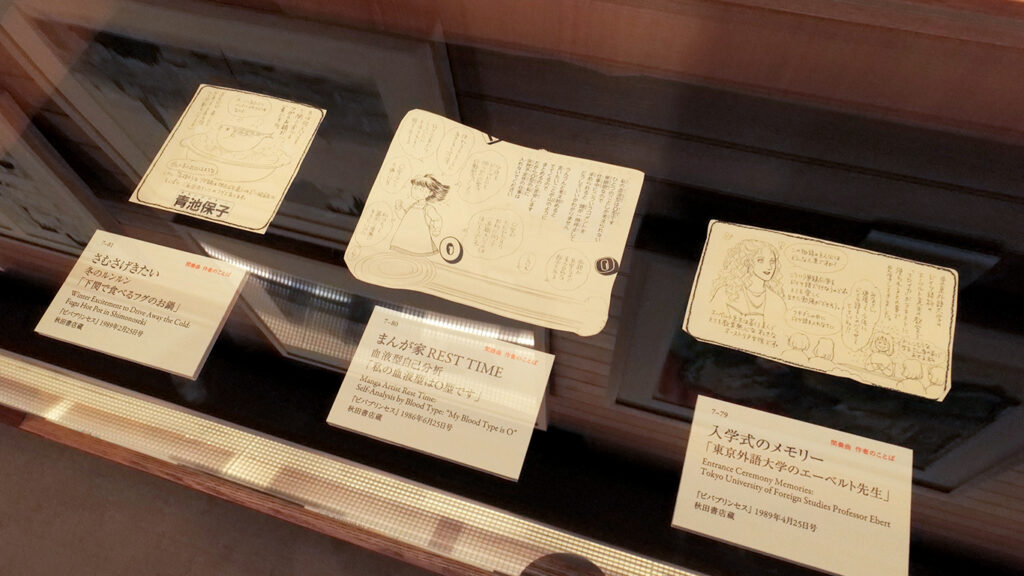

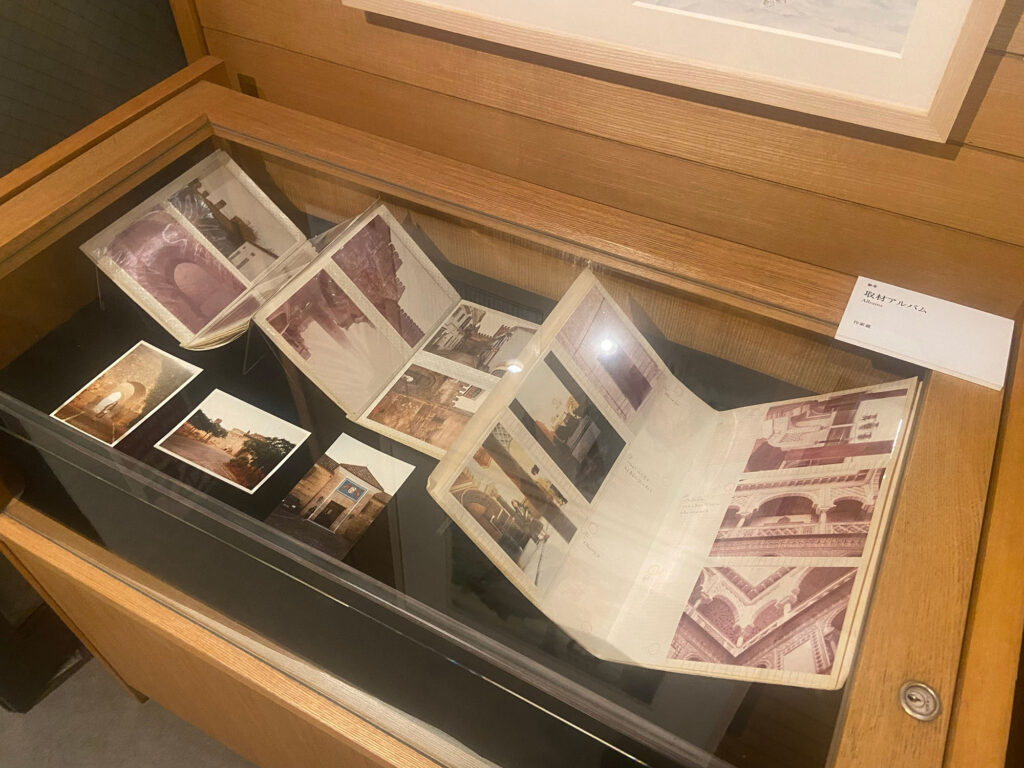

本展では、下絵やスケッチ、ペン、パレット、取材写真など、創作の舞台裏にも触れることができる。青池先生の作品や著書を読んでいて、根底に強く感じられるのは、表現者としてのプロ意識、そして独立心だ。『「エロイカより愛をこめて」の創りかた』マガジンハウス)には、24歳でフリーランスになった時の心境がこう綴られている。

自由な反面、編集者に頼らず自分で全責任を負わなければならない。フリーの作家は一作ごとが勝負。作品の出来不出来は自分の努力次第なのだ。

青池先生は構想を練りだす際にどっぷり作品の世界に入って集中する。ネーム作り、原稿制作。その間2〜3週間は外出もままならない状態になるという。

ネーム期間中の漫画家は、一般的に仕事場にこもりっきりと化す。集中力を持続するために、雑念を排除。テレビも新聞もなし。私は寝食を諦める消耗型だが、ストレス解消に食べまくる人もいる。ギャグが決まると独りで笑う。他人が見るとアブナイ光景。

そうした作品に没入した状態で、青池先生は都度、視点や視座を変えてキャラクターを動かし、作品の世界を構築していく。

全体を俯瞰で見る目とキャラに寄り添ってなり切る目を同時に使って描いています。だからG(ゲー)を描く時はGの、部長を描く時は部長の気持ちになります。でも物語の全体像は常に意識している。そのバランスが大事だと思います。

『エロイカより愛をこめて35周年メモリアルブック』秋田書店

これほど多くの個性派キャラクターを抱えながら、各々の視点になり、それを一つの作品に奇跡的なバランスで調和させていくのは並大抵のことではない。視点を切り替えたり、大局的な視座に立ったりと、作品の世界に没入し、キャラクターが内在化しているからこそ、それを可能にするのだろう。

また、創作を続けるには自身のコンディションと向き合うことも大切だ。青池先生は「エロイカ」のスピンアウト作品「Z―ツェット―」「魔弾の射手」などの本格スパイ作品を描くことについてこう語っている。

「Z―ツェット―」はシリアスで、コメディばっかり描いているとシリアスが描きたくなってしまうし、シリアスばっかりだとまた息が詰まるので、軽い話が書きたくなる。

『総特集 青池保子 ― 船乗り!泥棒!王様!スパイ! キャラが物語をつくる』河出書房新社

「Z―ツェット―」は「エロイカ」とのバランスをとる位置にありますね。

シリアスとコメディ、その両方を描ける技量があるからこそなしえる技だ。シリアスばかりでは、その世界からなかなか出てこられず、寡作になる作家も珍しくない。自身が描きたい世界に誠実に向かいつつ、バランスを上手く取りながら60年にわたり描き続ける姿に、一流のプロフェッショナルの生き様を見る心地がした。

青池先生の仕事を長年そばで見守ってきた齋藤氏は、漫画家・青池保子を次のように語ってくれた。

「同年代で現役で漫画を描かれている作家さんが少なくなっている中で、青池先生は現状連載を持ち、これほどのクオリティのものを描きつづけているのはやはり驚嘆すべきこと。漫画家は絵が上手いだけではなることはできない。物語を創り、人物の人柄、その関係性をわかりやすく伝えられることが大切。青池先生は初期の作品からそれをクリアしていらっしゃる。青池先生は漫画家になるために生まれてきた方だと思うんです。」

アナログ原稿の温度を堪能できる展覧会。唯一無二の青池ワールドへ

取材に伺ったのはギャラリー・トークが行われた日で、展示室からあふれるほどの100名超が来場していた。青池ファンという共通点を持つ来場者たちが、初対面で声を弾ませて言葉を交わし合う姿が印象的だった。 漫画界もデジタルが圧倒的に優勢だと聞く。青池先生はデビュー時から変わらず、アナログを貫き、手仕事を大切にしている。齋藤氏によると、「漫画を描くことに対しては、身体性を伴ったものでないといけないと感じていらっしゃる」という。巨匠の生原稿を鑑賞できる本展、ぜひ会場に足を運び、その美麗な原画、唯一無二の青池ワールドを味わう機会を得てほしい。きっと、新しい扉が開くはず。

参考文献:

『総特集 青池保子 ― 船乗り!泥棒!王様!スパイ! キャラが物語をつくる』河出書房新社 2022年

『エロイカより愛をこめて35周年メモリアルブック』秋田書店 2012年

『「エロイカより愛をこめて」の創りかた』青池 保子 マガジンハウス 2005年

青池保子

あおいけ・やすこ。1948年山口県生まれ。1963年「さよならナネット」(『りぼん』お正月増刊号)でデビュー。その後、「イブの息子たち」「エロイカより愛をこめて」「エル・アルコン ―鷹―」などを発表。「アルカサル ―王城―」は第20回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。近年では『ミステリーボニータ』(秋田書店)にて「ケルン市警オド」を連載中。

展覧会情報

| 「漫画家生活60周年記念 青池保子展 Contrail 航跡のかがやき」 会場:弥生美術館(東京都文京区弥生2丁目4−3) 会期:前期 2025年2月1日(土)~3月30日(日) 後期 4月2日(水)〜6月1日(日) ※前期・後期で作品替えあり 休館日:月曜日 Webサイト:https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/ |