時代の空気、ムーブメントは、どのように歴史に刻まれていくのか。現代人は、史実の片鱗を目撃する一人であることをどれほど自覚できているか。そんな問いが胸に生まれる展覧会「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が、2026年2月8日(日)まで東京国立近代美術館で開催されている。豊田市美術館に始まり、東京国立近代美術館の後は、兵庫県立美術館に続く巡回展だ。

本展は、学術協力者である中嶋泉(大阪大学大学院人文学研究科准教授)の著作『アンチ・アクション』(2019年)のジェンダー研究の観点を基軸に、1950年代から60年代の日本の女性美術家による創作を「アンチ・アクション」というキーワードから見直すもので、草間彌生、田中敦子、福島秀子など14名の作品およそ100点が展示されている。

(楡美砂)

| 出品作家: 赤穴桂子(1924〜98)、芥川(間所)紗織(1924〜66)、榎本和子(1930〜2019)、江見絹子(1923〜2015)、草間彌生(1929〜)、白髪富士子(1928〜2015)、多田美波(1924〜2014)、田中敦子(1932〜2005)、田中田鶴子(1913〜2015)、田部光子(1933〜2024)、福島秀子(1927〜1997)、宮脇愛子(1929〜2014)、毛利眞美(1926-2022)、山崎つる子(1925-2019) |

アンフォルメル旋風。思想の転換期に生まれた抜け穴を突く

© Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo

戦後、女性参政権の行使、日本国憲法の施行などを経て国内の価値観、思想が大きく変容し、男女平等の概念が広がりだす。美術界も例外でなく、無審査の自由出品展や、若手の登竜門となる企業や新聞社主催の公募展などが開かれ、女性作家の活動が見られていく。中でも前衛芸術に取り組む「日本アヴァンギャルド美術家クラブ」「実験工房」「0会」「具体美術協会」「九州派」などの美術団体が各地で誕生し、注目を集め始める。この動向を後押ししたのが、フランスの美術批評家ミシェル・タピエが提唱した抽象芸術運動「アンフォルメル」と周辺の批評だった。海外からの「アンフォルメル旋風」が日本の作家たちに受け入れられた背景には、戦後突如広がった国際主義、民主主義、男女平等という概念が挙げられる。アンフォルメルの概念は、伝統的な様式に依らない「未定形」の作品を目指すもので、偶然性や、素材の抵抗が重視された。既存の価値観が消失し、大転換が起きた戦後、作家の多くは具象よりも抽象へと向かい、アンフォルメルはその受け皿となったと見ることができる。

1956年、岡本太郎が率いた国際アートクラブによる「世界・今日の美術展」が開かれ、「アンフォルメル」が広がる転機となった。翌年に来日したミシェル・タピエは田中敦子や福島秀子について取り上げ、日本の新しい潮流として積極的に紹介していく。しかし、そこへアメリカで興った「アクション・ペインティング」の概念が導入されると、多義的であったアンフォルメルが「アクション」に回収され、女性美術家たちは次第に批評対象から外され、美術史の外へ周縁化されていった。背景として、豪快さや力強さを示す「アクション」の概念に男性批評家たちが反応し、伝統的なジェンダー秩序の揺り戻しが生じたことを本展は指摘する。

こうした社会背景や美術業界、作品を紐解くキーワードなど、展示の理解を深めるオリジナルのガイドが展示空間の随所に合計14種用意され、集めていくと冊子「別冊 アンチ・アクション」となる。会場のみに配架されているため、ぜひ手にし、作品鑑賞に役立ててほしい。

社会的背景はここまでとして、「抽象・具象」「素材」「身体性」の視点から展示作品を見つめてみたい。

抽象・具象。作家が画面に込めたもの

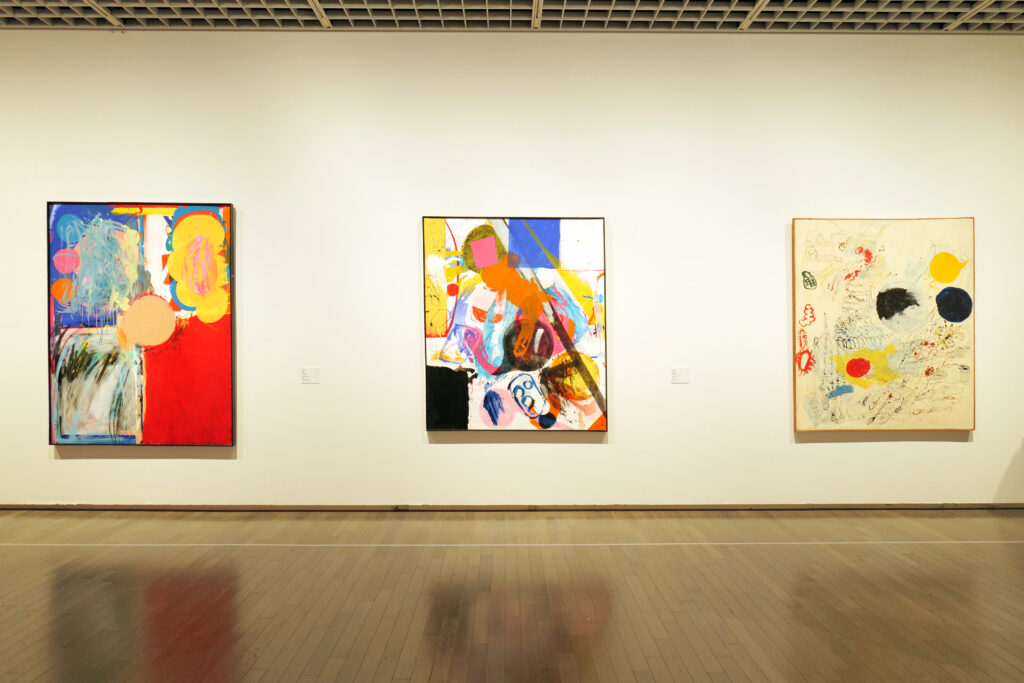

本展ではその多くが抽象画であり、直接的な表現は少ない。作家たちは写実を離れ、具象化されていないもの、あるいは具象化できないものを画面に込めた。

福島秀子(1927〜1997)は、美術評論家・瀧口修造を指導者として1951年に結成された実験工房で活動した。

ここで見られる作品は、シュルレアリスム絵画を思わせる人のような物体や、淡い色が染みた、解体、あるいは溶けていくような危うい形態を、深く明瞭な背景色が受け止める。他の作品においても自らの表現言語を模索するように即興的な線や丸、多角形を用いて人や空間を思わせる形態を描いている。次第に筆はダイナミックになり、大判作品では、筆は無軌道に進み、絵具はしたたり、混ざり、ところどころ刻まれるように丸が配され、発散と収束を行き交うような世界が広がる。

1950年代半ばにフランスに渡った江見絹子(1923〜2015)は、ラスコー、アルタミラで洞窟画を目にして抽象画への可能性を見出し、具象から抽象へ転換していく。

1950年代に描かれた作品は濃い線により象徴的なフォルム、幾何学が構成され、重厚な印象が強いが、1960年初頭からは画面に流動性が生まれていく。細かく重ねられた色、マティエールに注目したい。

画面に具象的なモティーフを取り入れた作家もいる。日本統治下の台湾で生まれ、福岡で育った田部光子(1933〜2024)は、前衛美術グループ「九州派」を立ち上げ活動した。

淡く形作られた手。指先の爪は赤く染められ、雄弁に語りかける。今描き加えられたかのような密やかな赤は、傷口のように神経に働きかける。血、乳、涙が響きあうような悲痛さがにじむ。表情を描かず情念を伝えることに成功している。

中央にある箱の中に詰められた物体は、果物のようでもあり乳房のようでもある。タイトルに着目すると、どうしても寺山修司の世界と通じ合い、故郷喪失者、母親という存在が想起される。

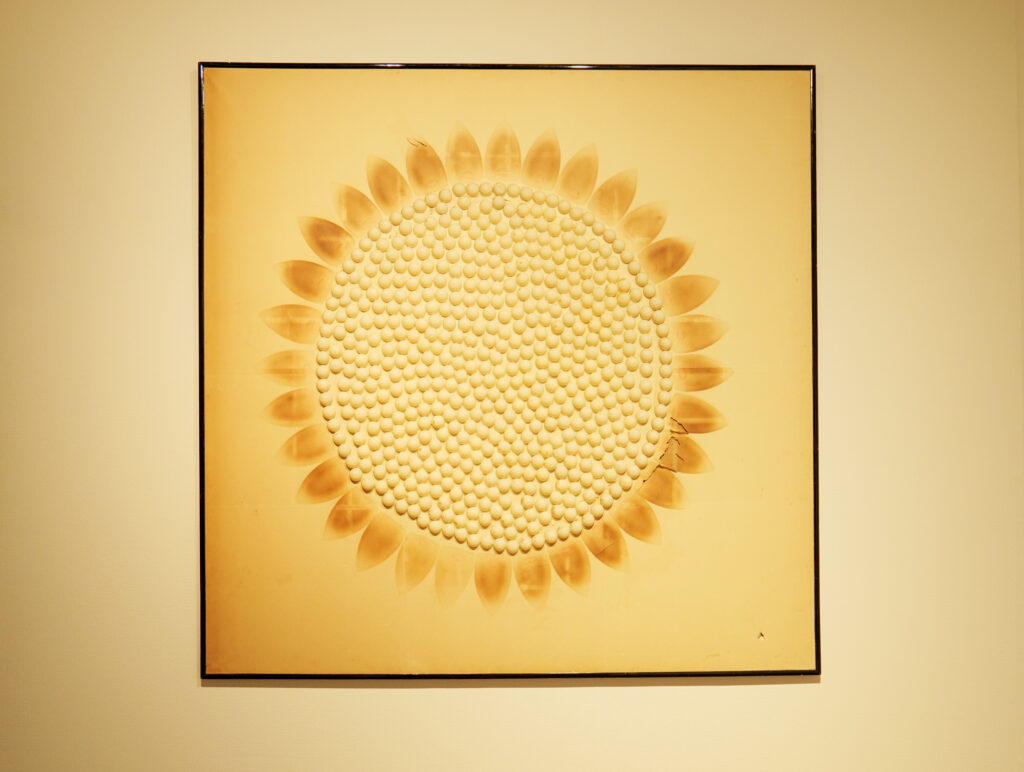

福岡の炭鉱を訪れ、鉱夫の写真を使ったオブジェを発表するなど、田部光子は労働という主題にも関心を寄せた。一見花のように見えるこちらの作品は、中央にピンポン玉が敷き詰められ、その周りを家事労働の象徴としてアイロンの焦げ跡が囲っている。

真鍮。ブリキ。アルミニウム。作家が探究した素材

素材は作家たちにとって、表現の幅を広げる相棒だ。求める形状、風合いを体現し、時に作家の体に宿る力を引き出す。

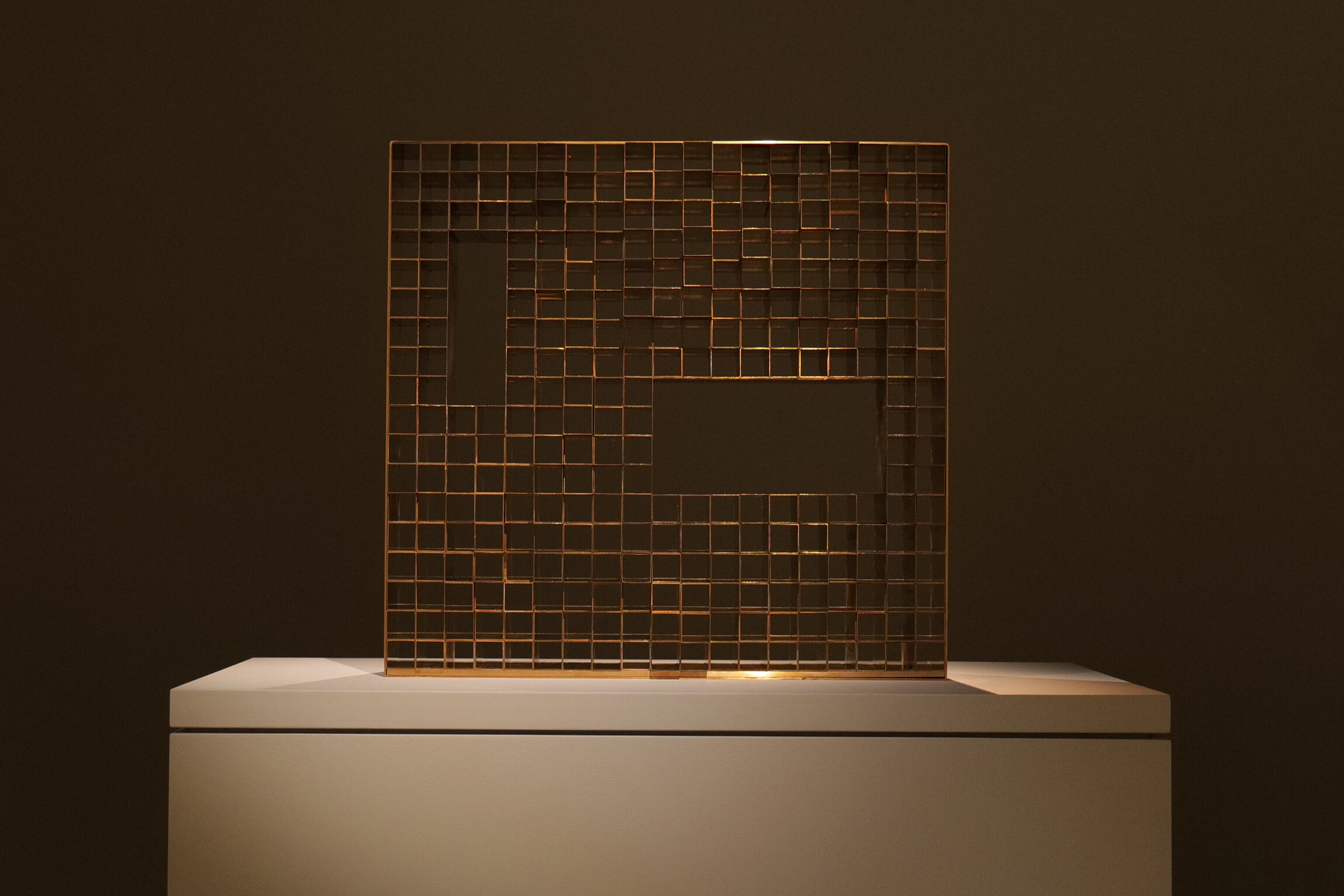

静岡県熱海に生まれ、アメリカ、ヨーロッパなどの滞在経験を経て彫刻や絵画を発表した宮脇愛子(1929〜2014)。1960年代後半頃から発表された立体作品には、銅と亜鉛の合金である真鍮が用いられている。角柱パイプの位置を変えることができ、空間の形やパイプの長さ、光が当たる角度によって、さまざまな表情を見せてくれる。

宮脇愛子の描く平面作品もそのマティエールに引き込まれるような作品が多い。そこには激しい動きよりも、柔らかで流れるような反復性、瞑想的な空気感が宿っている。

© Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo

1954年に吉原治良をリーダーに関西で結成した具体美術協会の創設者の一人、山崎つる子(1925〜2019)による本作。手でくしゃ、と無作為に握られたアルミのように薄く柔らかな外見だが、素材には硬質なブリキが用いられている。ピンクの光を受け、妖しく光る姿は、夜のネオンや大量消費を強調している印象も受ける。

山崎つる子の絵画作品は、輝度の高い色彩で、丸や四角、無作為な線が織り交ぜられ、画面を越境していくようなスケールがある。

© Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo

絵画からスタートし、彫刻、建築など多岐にわたる領域で活動した多田美波(1924〜2014)は、立体作品にアルミを用いている。アルミを叩いてつくられたこれらの作品は、激しい行為を伴うものに見えるが、薄いアルミは可塑性が高く、扱いやすい素材だった。作家の痕跡を残すよりも、間接的な残響を残すアプローチを重視したという。〈周波数〉と名付けられたこれらの作品は、重力から外れ、空に存在する見えないエネルギーと交感し合うような、どこか未完の美を感じさせる。

(左)《[作品X]もしくは[ある一つの邂逅]》1960年

(右)《[ある一つの邂逅]もしくは[作品X]》1960年 ともに多田美波研究所

刻まれた身体性。静かで鋭い耐久的な力

自らの行為、身体性を素材に深く刻んだ作家もいる。白髪富士子(1928〜2015)は1955年から具体美術協会で活動し、先鋭的な作品を数多く残した。夫・白髪一雄の国際的評価が高まり多忙となる中、1961年に具体を退会し、以降は夫の補佐に徹する。

《白い板》の間に歪に走る亀裂は、作家本人の手によるものだ。本作の前身となるオリジナル作品は全長10メートルの板にノコギリを入れて、挽き割って制作された。

夫の一雄は制作時の様子をインタビューで語っており、ノコギリで板を切る富士子を手伝おうか声をかけた父に、彼女は「これは手伝ったらあかんねん。なんぼ時間かかってもこれ全部切り通さなあかんねん」と答えたという。

本作には白髪富士子の行為、等身大の力の跡が刻まれている。激しく力強い「アクション」とあえて比較するのなら、静かで鋭利な、耐久的な力だろう。

絵画作品では、柔らかな皺が刻まれた和紙の作品から、和紙をちぎって貼り合わせ、ガラスを埋め込んだ作品まで展示されており、引き裂く行為への引力が認められる。

歴史は誰がつくる?鑑賞者のまなざしの意義と美術史の再編

戦後の美術史をたどっていくと、歴史を築いてきたのは事実と言葉といえそうだ。事実とは「展覧会が行われた」「賞が授与された」など。言葉は、批評家の言説や、掲載記事などが挙げられる。この構造は今も続いているが、現代はオンライン上で発せられる個人の声も、少なからず加わる可能性がある。歴史を定める重役を誰が担うかは明白でないが、それを特定の立場の人間が記していくリスクも本展は指摘している。ジェンダーの観点にかかわらず、決まりきらない歴史を見つめている意識を一人ひとり持つことが重要だ。

数十年の時を経て、こうして展観できるようになった作品群を前に、鑑賞者は何を思うのか。当時の世相、美術界の構造、本展が指摘する「アクション」を再考することは肝要だ。一方で、忘れてならないのは「作品は変わらない」という事実である。作品と対峙して純粋に生まれる交感に、心身を委ねたい。

作家の視点に立てば、時代の風潮にとらわれすぎていないかという問いが生まれる。「誰もやっていないことをやれ」。この言葉は創造を担う業界で広く口にされ、特に戦後の美術業界では具体美術協会をはじめ、頻繁に提唱された姿勢だ。独自性を築く上で有用ではあるが、「誰もやっていないこと」はつまり、既存のアートシーンを起点にした発想といえる。対して、自らの内奥を起点とすれば初めからその概念がない。内側の衝動に耳を傾け、万物照応が起こるほどの次元に立った時、自ずと比類なき表現は生まれるのではないだろうか。

発火点となるのは、どこまでも作品と個の響き合いだ。その重なりが、時に時代を動かす力となっていく。作品が放つ無比の轟きが、何か偏った視点で遠のいていかないよう、当事者意識を持って追いかけたい。

(左)《女(I)》1955年

(右)《神話 神々の誕生》1956年 ともに東京国立近代美術館

(左)《断面(I)》1951年 板橋区立美術館

(右)《停止からの出発》1952年 東京現代美術館

©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

出典・参考文献:

『アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦』図録 豊田市美術館、東京国立近代美術館、兵庫県立美術館編著 青幻舎 2025年

『増補改訂 アンチ・アクション ――日本戦後絵画と女性の画家』中嶋泉 筑摩書房 2025年

展覧会情報

| 【東京】 会期:2025年12月16日(土) ~ 2026年2月8日(日) 会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー 開館時間:10:00-17:00(金・土曜は10:00-20:00) ※入館は閉館の30分前まで 休館日:月曜日 美術館Webサイト: https://www.momat.go.jp/ 【兵庫】 会期:2026年3月25日(水)~5月6日(水・振休) 会場:兵庫県立美術館 開館時間:10:00〜18:00 ※入館は閉館の30分前まで 休館日:月曜日 ※ただし5月4日[月・祝] は開館 美術館Webサイト: https://www.artm.pref.hyogo.jp/ |