文化は時代を移す鏡の役割を果たす。中でも現代アートは、戦後の社会と密接に接続し、その文脈の中で発表され、読み解かれることが常だった。

平成が始まった1989年から2010年までの日本で生まれた美術表現に光を当てる展覧会「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」が、国立新美術館で12月8日(月)まで開催中だ。国立新美術館とパートナー美術館・M+(香港)との協働キュレーションで多角的な視点が提示される本展には、国内外50超の現代作家が出展。冷戦終結、バブル崩壊、グローバル化、同時多発テロ、リーマンショックなど、現代に色濃く足跡を残す重要な20年の歩みをたどる。激動の時代、作家たちはいかに試行し、表現してきたのか。

(楡美砂)

※掲載画像はすべて「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」 国立新美術館 2025年 展示風景

国際化の波。海外作家が日本で作品を発表

(右)ヨーゼフ・ボイス、オープニングでのパフォーマンス|撮影: 安齊重男|1984年6月1日「ヨーゼフ・ボイス」展(西武美術館、1984年6月2日–7月2日)

(右上・下)ナムジュン・パイク、ヨーゼフ・ボイス《2台ピアノのためのパフォーマンス》撮影:安齊重男 草月ホール、1984年6月2日

プロローグとして、国際化の波が押し寄せる1980年代半ばの日本のアートシーンを振り返る。あらゆる人は自らの創造性により未来を彫刻しうるという「社会彫刻」の思想を掲げたヨーゼフ・ボイスは、作家として政治や環境問題などに積極的に参画し、世界的に著名な存在だった。東西冷戦中の当時、ナムジュン・パイクと「ユーラシア」という構想を唱え、ヨーロッパとアジアの共通するルーツや、新しいネットワークの構築を目指し、25年にわたるコラボレーションを続けた。

ボイスは1984年に初来日し、西武美術館での個展、東京藝術大学で若者たちとの対話集会を行う。共に来日したパイクと草月ホールで披露した「コヨーテⅢ」のパフォーマンスは現代まで語り継がれている。本展では、東京藝術大学での対話集会の際にボイスが書いたチョークの筆跡がそのまま残る黒板が展示され、当時の熱を伝える。

ほかに、自然物や歴史的建造物を包む作風で知られるクリストとジャンヌ=クロードが1984〜1991年に日米で同時展開した「アンブレラ」プロジェクトのドローイングや、プライベートとパブリックの境界を問う川俣正が1987年にドクメンタ8で発表した仮設空間の記録なども観ることができる。

(左)柳幸典《ザ ワールド フラッグ アントファーム 1991̶アジア》1991年 広島市現代美術館

(右)椿昇《エステティック・ポリューション》1990年 金沢21世紀美術館

続くイントロダクションでは、1989年を転換点として誕生した革新的で批評性に富んだ作品が展示される。

ひときわ大きな存在感を放つ椿昇の《エステティック・ポリューション》は、1980年代後半、バブル崩壊を前に破綻をきたしつつある自然環境が表現されている。人工的な黄色に染め上げられ、自然物が凝縮したようなフォルム。上部から幾筋もの棘が飛び出し、ノイズのように、叫びのように空間に響く。

本作には、中原浩大が幼い頃に親しんだレゴブロックが用いられている。デジタル写真草創期のピクセルを想起させるレゴが創り出した姿は、現代に流通する物質の粒度の粗さ、脆さを示唆するようだ。また、作品の裏側には表からは予想しがたい模様が生み出されており、物質が気付かぬうちに独自の波形を生み出す事象を視覚化させている。

こちらは、マネの代表作《オランピア》の人物に作家が入れ替わった森村泰昌の《肖像(双子)》。西洋と東洋、女性の器と日本人男性、衣類の着脱、人種、絵画と写真など、既存の絵画をなぞるように提示された問いが、鑑賞者に揺さぶりをかける。

ほか、大竹伸朗、村上隆、柳幸典などによる既存の観念の脆弱性に切り込む1990年初頭の作品が並んでいる。

社会のトラウマを超克するために。アーティストの試行

現代アートの多くが、個人的な響きよりもむしろ、社会を映し出すことに積極的な風潮があるのは、近現代に起きた重大な事件、それによるトラウマの影響が大きい。戦争、核、バブル崩壊、震災、テロなど、人々の集合意識が大きく揺り動かされる出来事は、個人的体験を超えて、他者と共有しうる集団のトラウマとして受け継がれてきた。

本展の一つ目の視点「過去という亡霊」では、戦後生まれのアーティストたちが、社会が抱えるトラウマと向き合い、歴史の読み直しに取り組んできた作品が並ぶ。

その一つに、日本にとって避けがたい核の問題がある。1986年8月に起きたチェルノブイリ原発事故は、悲惨なトラウマを直撃する出来事だった。

「現代社会におけるサバイバル」をテーマに機械彫刻を制作してきたヤノベケンジは、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件が起きた1995年、自身のリアリティを求め、自作の防護服を着用し、チェルノブイリへ向かった。事故当時のまま捨て置かれた飛行機。戦車の上に立つ防護服の男。放置された幼稚園の室内に佇む男は、ヤノベ自身である。現地を訪れた防護服、スーツケースが、鉛の箱の中に厳重に格納されている。

(右)奈良美智《Agent Orange in Disguise》2006年 個人蔵

(下)奈良美智《Dead Flower》1994年 個人蔵(豊田市美術館寄託)

幼い体に不屈の目をした少女は、安易な自己投影を拒む気迫がある。少女を取り巻く空気は静寂で、ぴんと張り詰めている。奈良美智の作品は時事的なテーマと通じていることが多く、Agent Orangeを冠した2作は、ベトナム戦争時にアメリカ軍が使用した化学兵器「エージェントオレンジ」に由来する。少女の頭はオレンジ色に光り、兵士のヘルメットも想起させる光沢を放つ。《Dead Flower》では、いたいけな花を凶器で絶ち、笑みを浮かべる少女の姿が描かれている。本来親和性の高い少女と花の間に生まれた亀裂。環境次第で、幼児期の純粋さが手のつけられない残虐性に変容する可能性を示唆するのか。

サイモン・スターリングの《仮面劇のためのプロジェクト(ヒロシマ)》は、能の演目「烏帽子折」と重なりながら、史実と空想が交錯して展開される映像作品だ。核兵器の被害を受けた広島と、核分裂の連鎖反応の制御に初めて成功したシカゴにある彫刻家ヘンリー・ムーアの作品に着目し、原子力、水爆、冷戦、公共彫刻といったテーマを探求する。

照屋勇賢の代表作《結い、You-I》は、琉球王朝時代から続く沖縄独自の染色技法・紅型により製作された。一見、沖縄特有の色彩にあふれた衣服だが、その模様に目を向ければ、草花と自然に絡まり合うように、戦闘機、パラシュートで降下する兵隊、ジュゴンなど、沖縄が背負ってきた戦争、基地、環境問題を想起させるモティーフが織り込まれている。

併せて、独自のユーモアを取り入れ、一般認識や関係性のズレを巧みに暴き、沖縄の戦争、基地、戦後文化を題材とする山城知佳子の映像作品も鑑賞したい。

(右)米田知子〈Japanese House〉より《蔣介石政権時代の参謀総長で

あった王叔銘将軍の家(齊東街・台北)II》2010年 作家蔵

国外の体験にも視線が向けられる。米田知子は、日本統治時代の台湾で要人たちが暮らした邸宅をカメラでとらえた。日本と台湾の様式が取り入れられた邸宅に残る存在の影、時の記憶に引き込まれる。

高嶺格(たかみね ただす)は、映像作品《God Bless America》を通じて、9.11同時多発テロ以降のアメリカ、世界の相貌を暗喩的に表現する。2トンもの粘土が用いられ、姿形を変えたり、歌ったりするアニメーションが展開され、それらを造形し、周辺で生活する男女が描写される。生き物の姿となった粘土は、テロ発生後アメリカで歌われ続けた愛国歌「God Bless America」を高らかに歌う。18日間に及んだという撮影による労働、重厚な粘土の存在を通じて、現代社会において圧倒的な存在感を放ち続ける巨大なアメリカ像が浮かび上がっていく。

自他のあわい。アイデンティティのゆらぎと探求

二つ目の視点「自己と他者と」では、アイデンティティの問題を見据える。グローバル化、情報化社会が進み、インターネットやメディアにおいて自他の断片が溢れ返る中、人々は自らの存在意義をどのように見出してきたのか。

茨城県守谷市の中学校の女子バスケットチームの練習風景を追ったシャロン・ロックハートの《Goshogaoka》は、集団の中の個、個の総体としての集団という関係を巧みに描き出している。思春期の女子学生のぎこちない動き、他者との微妙なズレ、同じ体操着に身を包み、淡々と運動する姿は、同一化の波にとまどいながらも身を委ねるような、いびつなゆらぎを見せる。

集団に埋没する不安に駆られると、人は個が深く安住できる世界を追求し始める。西山美なコの《ザ・ピんくはうす》では、少女漫画雑誌の付録のような、ピンクが際立つ仮想の室内空間が広がる。サンクチュアリの極致のようにも、夢想的世界の誇示、あるいは断罪のようにも映る。

石内都の連作〈mother’s〉は、作家の母親の遺品や晩年の体を写真に収めたもので、個人の存在を克明に映し出している。中でも口紅や下着、入れ歯といった、不在を伝える事物は、所有者の肉体の震えを残したかのように生々しく、観る者に迫る。歴史、国家、社会、集団といったテーマを扱う作品が多い中で、シンプルに個人の存在、あるいは個人間の関係に切り込む作品は際立っており、個体が有するとてつもない力を伝える。

本展では映像作品が多く出展されている。マイノリティへの偏見や不平等、自己と非自己など、個と外界の間に生じる軋轢を軽妙に表現したダムタイプ、自己のイメージ、肉体、性を探究するヒト・シュタイエルの作品も押さえておきたい。

2010年、ジョーン・ジョナスがアーティスト・イン・レジデンスで北九州に滞在していた際に手がけた本作は、アジアやアステカで伝わる、飢えた老人のために自らを犠牲にした「月のうさぎ」伝説がモティーフとなっている。白うさぎのマスク、衣装を身につけた若いダンサーが、北九州の街を歩く。無私無欲の表象である白うさぎとなり個を失った存在と北九州の街並みの異質な融合はどこか空虚さがあり、不可避な現実が伝説の神秘を一層深める。

本作は、マシュー・バーニーが1987年から続けてきた〈拘束のドローイング〉シリーズの第9作目で、「身体に制約を課し、その抵抗から創造を生み出す」というテーマがより拡張され、生まれた作品。捕鯨、茶道、神道といった日本文化に着想を得た映画作品「拘束のドローイング 9」から派生したシリーズ作品の一つで、ほかに彫刻やドローイングがある。映画本編ではバーニーが当時のパートナー、ビョークと共演しており、捕鯨船「日新丸」の上で巨大な鋳型に流し込まれ固まったワセリンが捕鯨用の機器により解体され、沈没、船の解体、束縛からの解放、変身という、神話的な愛の物語が展開される。

都市に住む人々の個人的な写真を集めて展開するフィオナ・タン。2007年に制作された本作は、東京各所で匿名の個人が写した約300点の写真が壁一面に並ぶ。赤子をお風呂に入れる父親、雛祭り、七五三、夕飯の風景、家族の集まり、昭和期に撮られた時代を感じさせる写真も多い。個々の日常、人生をたどるような写真が並び、どこまでも普遍的なその風景は、観る者と写真の中の境界を淡くしていく。

コミュニティの力。世界と地域の間で協働する人々

共同体の力により、アートは新しい潮流を生み出したり、その影響力を増したりする。経済活動が国境を越えて加速するに伴い、社会構造が複雑化していく中、共同体の力は重要度を高めてきた。3つ目の視点「コミュニティの持つ未来」では、世の中の問題に、人々が協働し、応答してきた作品が展示されている。

中村政人の《トコヤマーク トキとコブキ》は、同一の事象が国によって異なる意味を持つことに着目して制作された。日本の理髪店で見かけるサインボール。韓国では、派手なボールが複数回転していると、性風俗店を示す場合があるという。本作は、中村がソウルに留学中、自身の姓である「ナカムラ」や、「ムラカミ」が、韓国人には日本の統治時代を想起させ、ネガティブに響く場合があると知った体験が下敷となっている。1992年、中村が村上隆と共に企画し、ソウル、東京、大阪を巡回した「中村と村上展」に出展された。

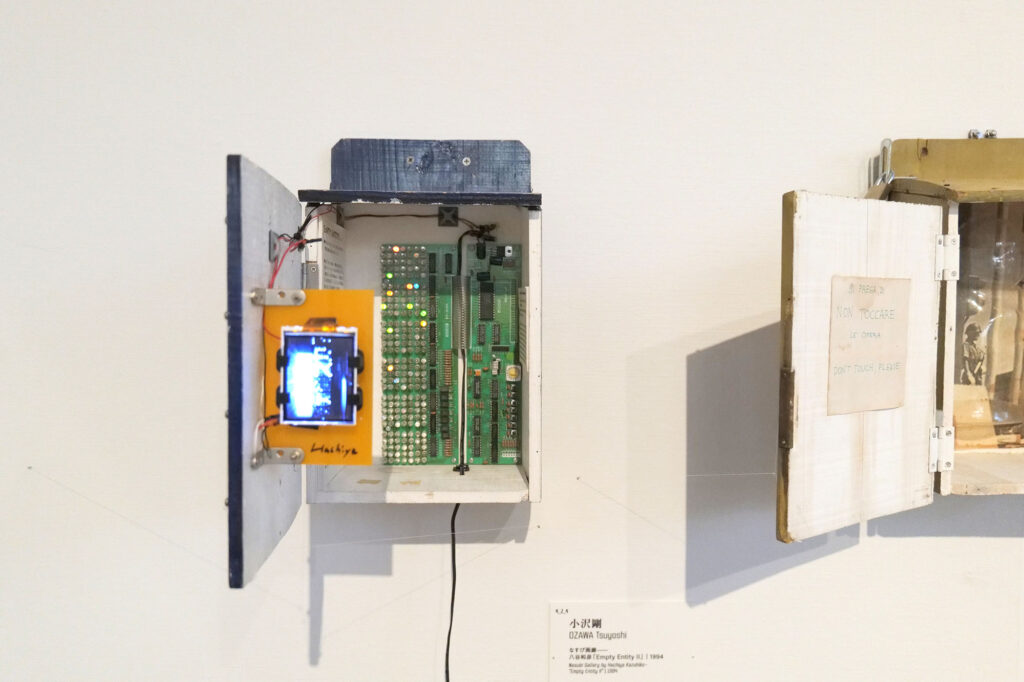

小沢剛は、日本独自の貸画廊というシステムに対し、「なすび画廊」というユニークな発想で応答した。ホワイトキューブの画廊を模して牛乳箱の中を白く塗り、手で抱えられるほどの空間に、画廊を借りる余裕のない新進気鋭の作家の作品などを展示した。同時期に発刊された《なすび新聞》では、ニュースや近況、出展作家の紹介などが手書きで発信されており、共通の意識を持つ強いコミュニティを生み出していることが窺える。

(右)小沢剛《ベジタブル・ウェポン―ソンロブ/ラサ、中国》2006年 UBSアートコレクション 福島県立美術館および作家よりエキシビション・コピーを借用

彼女たちが手にする銃は、野菜でできている。彼女たちは銃の代わりに地域の食材を持ち、撮影の後は食材を用いて料理をし、分け合う。銃と類似しているのは形のみであり、それらを持つ彼女たちの姿は優しく、ポーズを決める余裕さえある。

制作当時、福岡に在住していた タイ人のナウィン・ラワンチャイクンは、1998年初頭、地元のタクシー運転手と出会い、プロジェクトを通じて自分の新生活と地域の歴史、人々とつながりを深めたいと制作した。写真、看板、マンガ制作などを通じ、地域との関係性を作品化している。活劇のポスターを思わせる、親しみやすいビジュアルと多岐にわたる媒体物は、物語性を持って人々に届き、コミュニティを深化させる契機を生み出した。

本作は、1993年に水戸芸術館で開催された伝達実験ワークショップで制作された曽根裕(そね ゆたか)の初期の代表作だ。連結した19の車輪。前輪と後輪が共有される形態となっており、一人では車輪を動かすことができない。前に進むというより、円を回り続ける仕組みとなっているのか、自転車の機能である移動よりもむしろ、コミュニティの結束と円環を象徴する乗り物と呼べるのかもしれない。

ほか、川俣正がカナダの都市に出現させた仮設空間、志賀理江子が宮城県沿岸の北釜地区のコミュニティに加わり収めた写真も含蓄に富み、現代の皮層をはがす。

個の源流と社会的潮流の交差

本展のプロローグで取り上げられるヨーゼフ・ボイスは、社会改革に取り組む強い側面にスポットが当てられがちだが、彼の源流は複雑で、内観が深い。ルドルフ・シュタイナーの人智学に強い影響を受けており、現代の二元論的な合理主義とは異なる霊魂体の三分節、社会有機体三分節論に基づき自由国際大学の開設に進んでいる。

平成が始まり、2010年に至る20年の表現を追ってみると、作家は内側よりも外側に翻弄されてきた印象を受ける。それは現代において外界を遮断することは困難であり、他者や社会との関係が表現に必要不可欠で歓迎すべきであることを示すのかもしれない。関係性を重視するゆえか、作家のアプローチはよく思考され、練り込まれている。直感で表現の核を掴みがたく、前提のコンセプトから奥行きを深める作品が多いのは、強いコンセプトにより作品の存在意義を守る行為のようにも映る。一方、時に見られる内的な発露、避けがたき衝動のみずみずしさは鮮烈だ。

本展は12月8日(月)まで。平成の空気を感じながら、美術史のみならず世相の変遷、個人史を振り返り、この先の未来に思い馳せてみてはいかがだろう。

参考文献:

「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」図録

『アートという戦場:ソーシャルアート入門 (practica)』フィルムアート社 2005年

展覧会情報

| 「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」 会期:2025年9月3日(水)~12月8日(月) 開館時間:10:00~18:00(金・土曜日は20:00まで) 休館日:毎週火曜日 会場: 国立新美術館 企画展示室1E Webサイト:https://www.nact.jp/exhibition_special/2025/JCAW |