大地は果てしなく続き、そこには未知なる世界が広がっている。幼い頃、遠く離れた地の伝承を耳にしたり、旅行先で大自然に触れたりするたび、そんな感覚が押し寄せ、奇妙な高揚感と心許なさに包まれた記憶がある。手を伸ばしても届かない世界が、確かにそこにはあり、見えない存在に怯えながらも神秘に魅了される感覚だった。

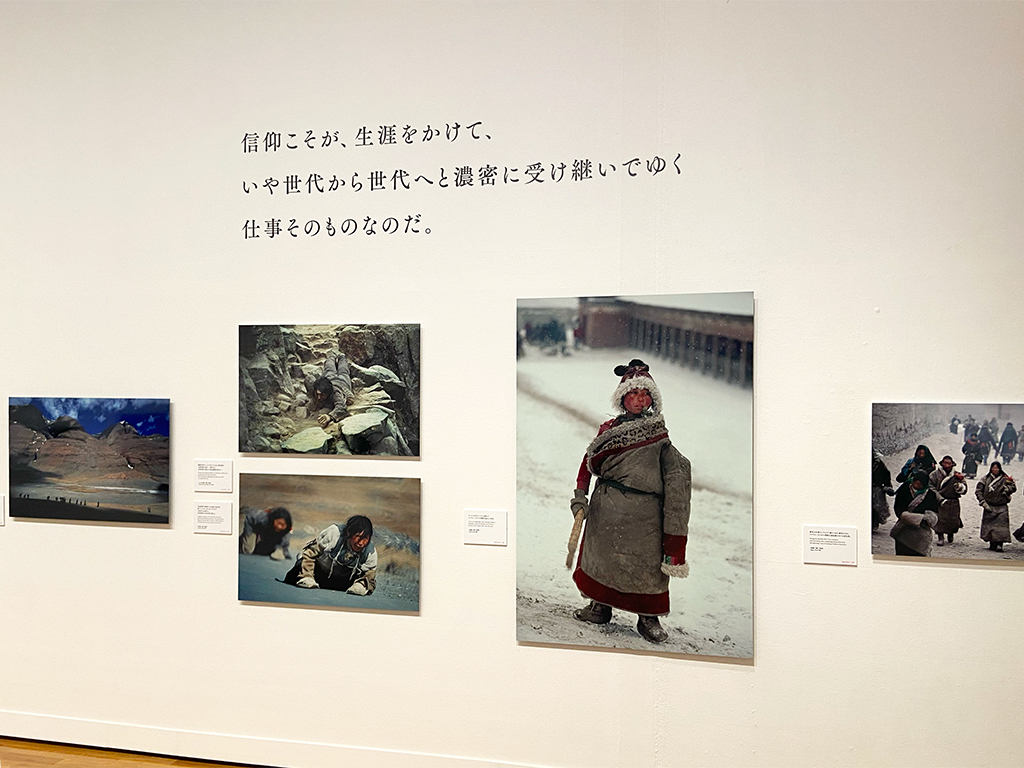

世界の超越性。写真一枚の重み。それを体験するのにこの上ない展覧会「野町和嘉―人間の大地」が、8月31日(日)まで世田谷美術館で開催されている。

野町和嘉(のまちかずよし 1946〜)は、1972年、25歳でサハラ砂漠を訪れた。以来、その魅力に憑かれ、サハラ、エチオピア、チベット、サウジアラビアなど辺境の地で古来から脈々と続く人々の生を追いかけていく。国際的な評価が高く、2005年には写真家活動の集大成となる写真集『地球巡礼』が11カ国語で刊行され、2013年にはローマ市立現代美術館において大規模な回顧展が開催されている。

本展は、始まりの土地「サハラ」を起点とし、「ナイル」「エチオピア」「グレート・リフト・ヴァレー」「メッカとメディナ」「チベット」「アンデス」の7章から構成されてる。野町和嘉が写した世界を、「サハラ」「牛」「大地」「信仰」の視点から見つめたい。

(楡 美砂)

弟の死。伐採された鎮守の森。三原村で過ごした少年時代

野町和嘉は高知県幡多郡三原村に生まれ育つ。三原村は、四万十川沿いの豊かな水源に恵まれた山間部に位置し、どぶろく特区にも指定されている。高知市内から100km以上離れ、東京からは時間的距離が一番遠い村だという。野町氏はその土地で野山を駆け巡り、のびのびと育った。だが、小学校4年生の時に3歳下の弟を失う。父が蜂の巣箱の作業をするのを兄弟が近くで見ていると、蜂が騒ぎ出し、二人は逃げたが襲われ、弟は多数刺されたショックで亡くなってしまう。幼き日に弟を亡くした経験が、野町氏の死生観に影響していることは想像に難くない。

また、現代も自然豊かな地域として知られる三原村だが、その地にも経済至上主義、都市化の流れは押し寄せていた。高校に進学後、三原村へ戻ると神社の鎮守の森が全て伐採されており、野町氏は大きな衝撃を受けたという。三原村での暮らしは、その後世界を渡り歩く写真家の価値観形成に大いに影響したことが想像される。

始まりの地サハラ。広大な空と砂。水を求めナイルへ

高校卒業後、野町氏は写真家を志して上京し、杵島隆(きじまたかし 19290〜2011)に師事する。1971年にフリーとなり、翌年1972年、写真家の友人とヨーロッパ・アルプスにスキーへ向かった後、10日間ほどサハラに滞在した。たちまち魅了され、以降、幾度も通うことになる。当時をこう振り返っている。

体質に合っていた、嵌まってしまったということでしょう。

地平線のスケールに圧倒され、また人間が面白い。

(『野町和嘉 人間の大地』野町和嘉 クレヴィス 2025年、以下同)

それから5度サハラを訪れ、通算13カ月、その地に滞在したという。1973年、2度目のサハラの旅で、アルジェリア西部のオアシスで滞在していた際、野町氏はある16歳の少年に出会い、親しくなった。共に砂丘を登り、壮大な砂丘をファインダーからとらえていると、気づけば少年は視界から姿を消していたという。辺りを探したところ、彼は一人メッカの方角に向かって一礼し、跪き、祈りを捧げていた。さっきまで冗談を言い合っていた無邪気な青年が、ふいに見せた崇高な姿は、写真家を強く射止めた。

美しい光景だった。そこでは、大いなるものと裸の魂が、広大な空間のなか、なんらの介在もなしにじかに向き合っていた。砂漠という風土のなかで営まれてきた精神性の深みに、私が触れた最初の光景であったと思う。

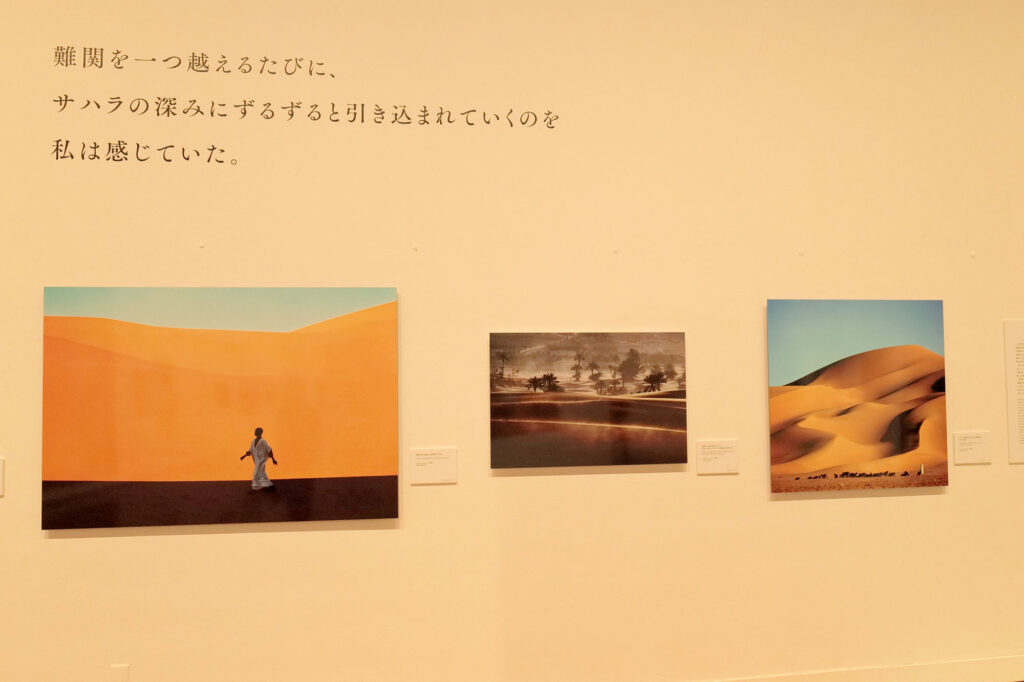

「難関を一つ越えるたびに、サハラの深みにずるずると引き込まれていくのを私は感じていた。」

どこまでも砂が広がるサハラは、汗をかいてもすぐに乾くのだという。日中に照りつける陽光を受け熱を蓄えた体を、日暮れに温度が急落した砂の大地に身を浸せば、神経が回復していくのを感じたそうだ。写真を通じ、その温度や空気、湿度、匂いなどに思い馳せたい。

サハラ越えの中継地タマンラセットで暮らすトゥアレグ族。青年は高貴な色とされる青のベールで両眼以外を潜めている

紀元前5000年〜2000年頃、サハラで生きた先史人たちの痕跡が残るタッシリ・ナジェールの壁画

1975年、サハラに滞在中の夏、野町氏は干上がった川に塩や魚の死骸が浮かぶのを見つめていた時、ナイルが頭に浮かんだ。目の前の川とは逆に、ナイルは夏になるにつれて水嵩が増し、永遠に枯れることがない。サハラで熱風を受けながら、幻想のナイルへの想いが強まっていく。そうしてナイル行きが決まり、源流があるとされる中央アフリカの“月の山”ルヴェンゾリ(5109m)や、南スーダンを流れる白ナイル、エチオピアの青ナイルを訪ねていく。土地から土地へ導かれるように、野町氏はカメラを携え、生々しい大地と命の姿を収め続けた。

野町氏はサハラを旅した後、撮影した写真のダミーブックを作り、平凡社を訪れた。それを見たイタリアのモンダドーリ社の編集者がその場で刊行を決定し、最初の写真集『サハラ』が5カ国(日、英、伊、仏、米)で出版されることになる。

牛との共生。聖と不浄を超越する命

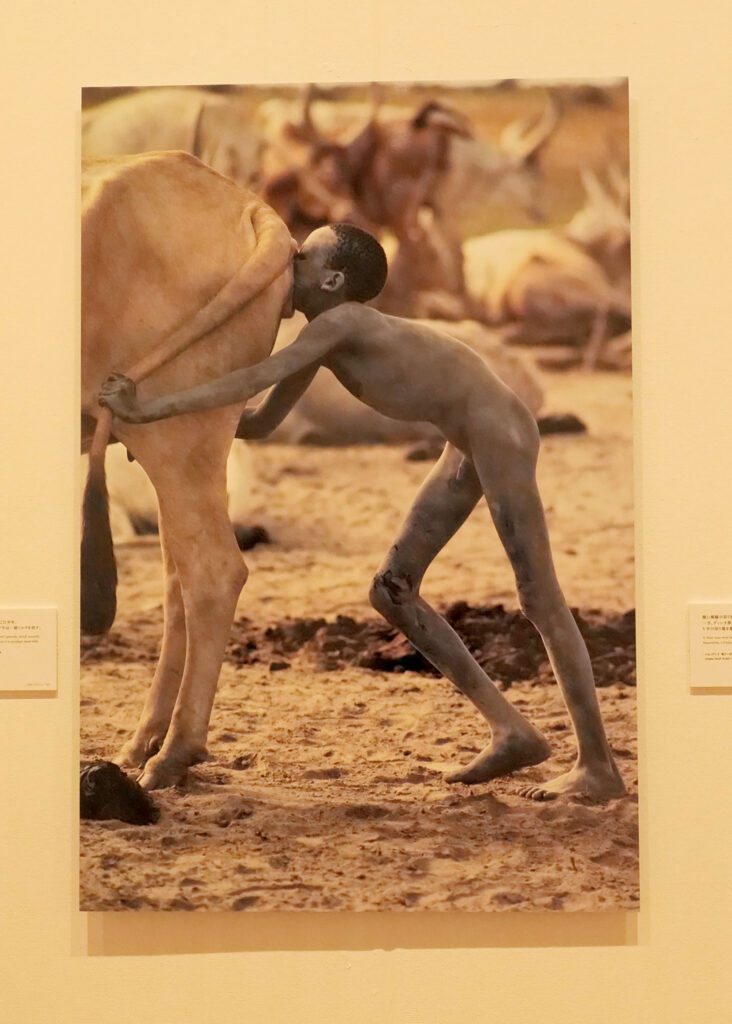

1981年、野町氏は通訳もガイドも伴わずにキャンプ地に入り、南スーダンの牧畜民を取材する。南スーダンのサッド地方には、牛と共生するヌエル族、ディンカ族という二つの牧畜民が暮らしている。二つの部族は互いに対立しているが、似通った生活を送っている。こちらは牛の尿で頭を洗う、ヌエル族の少年だ。ディンカ族の少年は牛の子宮に息を吹き込む。性的刺激を与えることで、より豊かにミルクを出すのだという。

彼らは牛と一体だ。動物と人間、文明と野生といった、境界線がない。牛糞の灰の上で牛の皮をかぶって眠り、起床して牛が放尿すれば駆けつけて頭を洗い、乳を絞り、牛の角を磨き、虫を取り払うなど世話をする。お気に入りの牛に対し自分と同じ名前を付け、歌を贈るなど、心身ともに深い共存関係がある。尿や糞を牛の一部として授かる彼らの生きざまは、現代人の価値観の根底が揺るがす力を放つ。野町氏がこの姿を見たとき、サハラ奥地の岩陰に、6000年ほど前に描かれた牛と人間が一体となった壁画がオーバーラップしたという。

これらの写真は1983年に写真集『バハル』に掲載され、世界にカルチャーショックを与える。その後、野町氏の写真は『LIFE』などのグラフ雑誌に掲載され、写真家としての実績を確かなものとしていく。

牛糞の灰を顔に塗り付けている

大地が発する熱。人間の野生

アフリカ大陸東部を4500kmにわたり南北に走るグレート・リフト・ヴァレー。大地のプレート運動により生じた地殻の裂け目が続き、火山や溶岩流、ソーダ湖、塩原、小沼群など、原始の地球の姿が残るかのような荒々しい大地が広がっている。大地に刻まれた亀裂は、年間数センチのスピードで広がっているという。野町氏は、こうした極限の地に生きる部族たちの暮らしも追いかけている。

エチオピア南西部のオモの谷においても牛は重要な存在である。男性の成人通過儀礼では、一列に並んだ牛を踏み、青年が跳んでゆくセレモニー「牛の跳躍式」が行われる。それらが無事に執り行われると、彼らを人々が囲み祝福する。そして、夕暮れにはダンスが始まり、気の合った男女はカップルとなっていくという。この一枚は、ジャンプを続けるダンスの様子をとらえたものだ。

豹の化粧をしたカロ族の青年 オモ エチオピア(1991年)

オモ川流域は、およそ10の部族が暮らし、部族抗争が絶えない。各部族は、化粧や髪型などで存在意義を強調し、自らの威厳を高めている。衣服さえ身につけない民族たちだが、絶えない内戦によりアフリカに出回った銃を手にしている。彼らは大事にしていた牛が亡くなった悲しみを紛らすために他の部族に襲いにかかることもあるという。大地の荒々しさと同調するような人間のありようや、文明により生み出されたいびつな姿をまざまざと見せつけられる。

信仰。人間を突き動かし続ける祈り

1991年、野町氏はエチオピア北部のティグレ州に潜む無数の巌窟教会に足を運んだ。1974年に社会主義革命が起きて以降、内戦が続き、外国人の立ち入りは不可能となっていたが、内戦が終結し、思いがけずその地を訪れるチャンスがやってきた。

そこはまるで遺跡のような断崖が続くが、生きた祈りの場がある。彼らは毎日ロープやロック・クライミングをして崖を登り、祈りに向かう。

茅葺小屋が5つ並んだ聖アーロン修道院で、野町氏が遭遇した出来事が印象深い。天然の洞窟を10mほど進んだ先にある聖堂は、天井が穿たれた縦穴の空間。仄かな光が差し込む中、修道士たちは手垢で黒光りする羊皮紙の大きな聖書を開き、祈りを始める。10分ほどした頃、天上から一条の光が垂直に差し込んできたのだという。修道士たちの祈りの声は高まり、15分ほど経過すると光はぷつりと消えた。

聖なる領域にも、死はごく自然に存在する。洞窟を奥深く進んだところには、修道士と思われる白骨化した遺体が放置されていたという。

飢餓、貧困、部族抗争……、創世記以来変わらぬ矛盾が刻印されたこの土地には、祈ることでしか交感できぬ歓喜と深い闇とが幾重にも層を成しているのである。

山頂の修道院に入り、30年間下山したことがない修道女(中央上)

人々は深い信仰に貫かれている。その身を捧げることにわずかな抵抗もない。それは、土地に根差し生きる人々に通底した生きざまなのかもしれない。

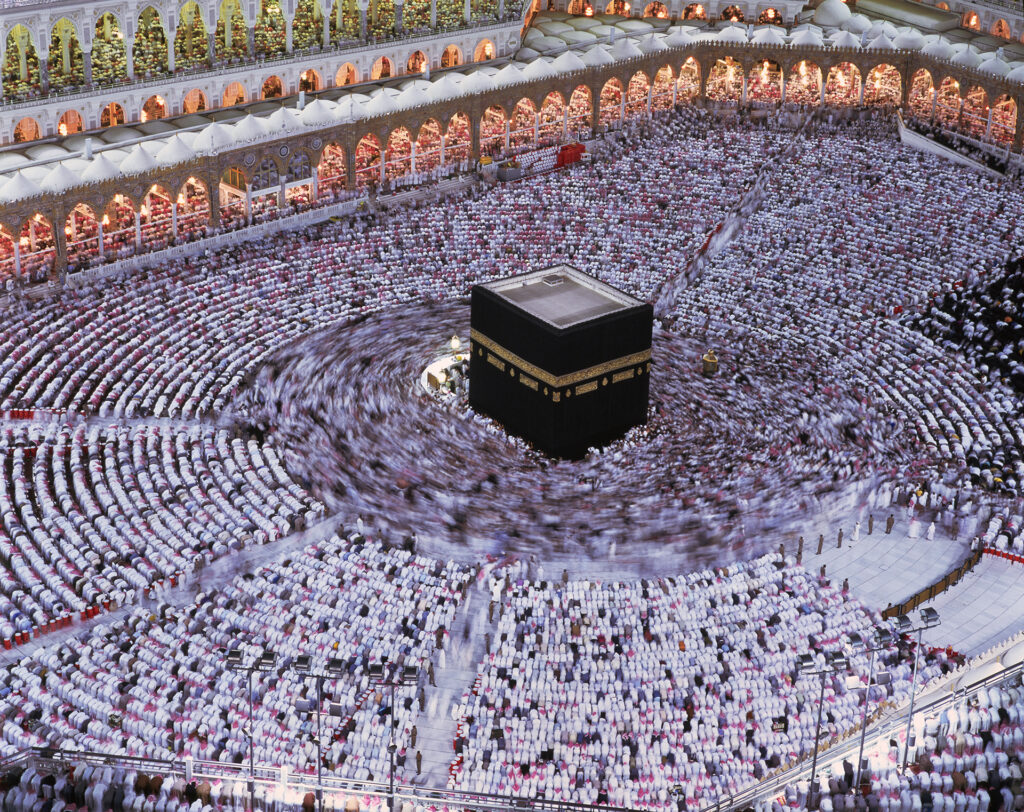

アッラーのシンボル・カアバ神殿があるサウジアラビア・メッカと、ムハンマドの廟墓があるメディナはイスラームの二大聖地とされている。異教徒の立ち入りは厳しく禁じられている聖域だが、ある日禁断の地への招待状が野町氏へ届く。メディナ在住の見知らぬ人物から、「預言者モスクの写真集をつくりたいので撮影を依頼したい」という内容だった。近づくことも撮影することもかなわないと感じていた地へ、野町氏は導かれる。

イスラームは遠い存在ではなかった。それまで20年近く旅を重ね、なぜかあれらの土地と人々、そこに流れている時間が、私の波長と響き合っていたのである。

こちらは1995年のラマダン月27日目に見た100万人によるライラトル・カドルの礼拝が収められている。千月の祈りに相当するとされるこの礼拝のために、全世界から巡礼者がメッカに集中するという。野町氏は、30年にわたる写真家人生の中で、もっとも鮮烈な光景だったと語っている。

メッカの聖モスクに聳える地上96メートルのミナレットの上に立ち、カアバ神殿を囲んで同心円状に層をなした信者の群れが、導師の「アッラー・アックバル(アッラーは偉大なり)」の号令を合図に、一糸乱れずに平伏する動きを見下ろしながら、もしかしたら自分が立っているのは“神の視座”ではないのかと戦慄を覚えたほどだ。

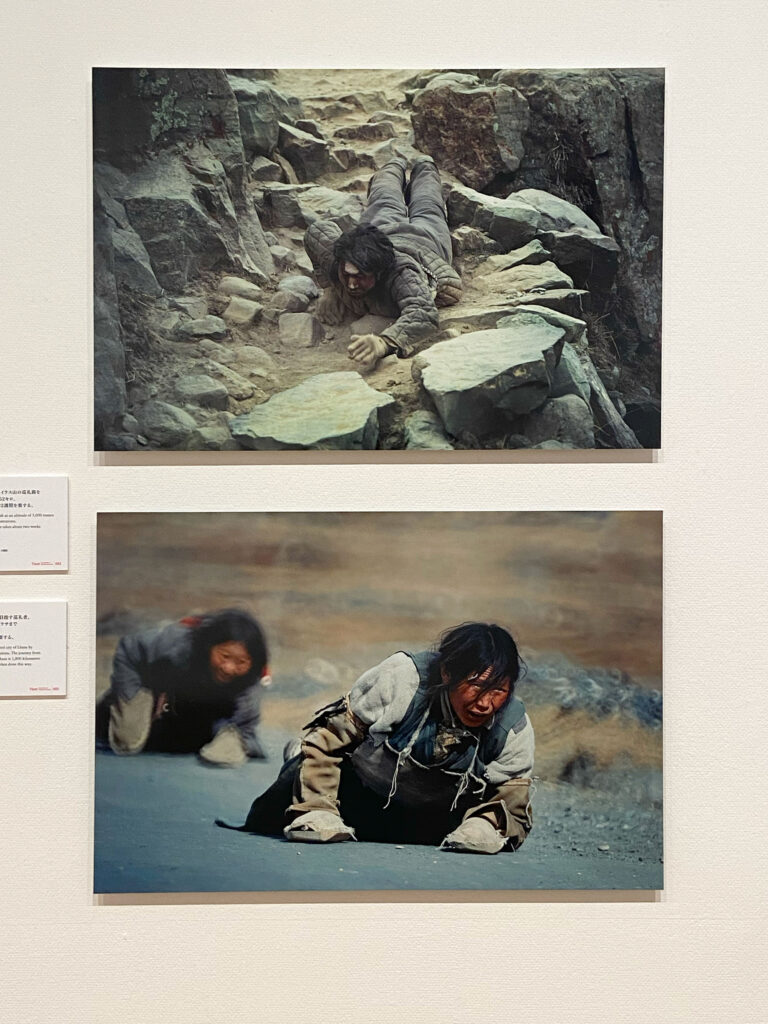

情勢不安により、現代ではなかなか立ち入ることのできないチベットも訪れている。極寒のチベット。チベット暦の新年に合わせて夏河県のラブラン・タシキル僧院で行われた正月行事に向かう人々の姿をとらえた。巡礼路を行く人々は、仏教における最高の敬礼とされる五体投地の姿で、道を進む者も少なくなかったという。中には1カ月も五体投地を続け、聖地ラサへと向かう人々もいた。立ち上がっては地に伏すことを繰り返し、シャクトリムシのように歩みを進める祈りの姿。彼らにとって、スピードは何の価値も成さない。肉体から培われた壮絶な祈りの姿に、文明により失われていった無形の聖性を思った。

大地、信仰と結びついた命をその目に

「世代的にも伝統文化を収める最後のチャンスに運良く出会えた。スマホが生まれる前の時代、写真家としてはゴールデンエイジに、エネルギーある20〜40代を過ごせて、こうした出会いを得られて幸運だったと感じています。」

野町氏は自身の50年に及ぶ写真家人生を振り返り、このように語った。

インターネット、スマホが普及し、世の中には洪水のようにイメージがあふれている。そうして、私たちは世界の断片に触れられ、安全な場所から簡単にコメントすることができる。けれど、その間に絶対的に存在する距離、息づかいに、どこまで思い馳せることができているのだろう。膨大なイメージは、見えないものを想像する時間を奪い、断片一つで全てを理解した気にさせる幻想を生んではいないか。

ただし、私たちは懐古的に過去を振り返るのではなく、歴史や彼方に広がる世界に学び、未来を築いていかなくてはならない。数々の迫真の写真を目にし、呼応するように震える魂の響きをまっすぐ受け取り、源泉から流れる生を歩んでいきたい。そう感じさせられた。

本展を通じ、また野町氏の言葉から感じられるのは、写真家と対象の絶妙な距離感だ。野町氏は、最果てとも呼べる大地に幾度も足を運んだが、その地で生きる人々と自らを同質化することなく、どこまでも写真家の視点で世界を俯瞰し、生命の躍動をとらえた。そうして収められた写真は、命と命が対等に対峙する熱情や、深い慈愛のような轟きを生々しく伝えてくる。野町氏の足跡を追いながら、世界の広がり、命の営み、大地の息吹、信仰へ、少し立ち止まり、まなざしを向けてみてはいかがだろう。

本展は、いよいよ8月31日(日)まで。今ではもう、たどりつくことのできない世界をお見逃しなく。

出典・参考文献:

『野町和嘉 人間の大地』野町和嘉 クレヴィス 2025年

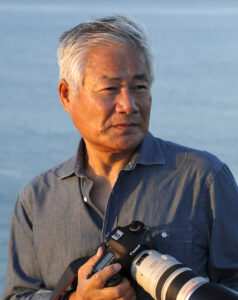

野町和嘉

1946年高知県に生まれる。写真家を志して上京し、杵島隆に師事。71年にフリーの写真家となる。72年サハラ砂漠の旅をきっかけに、アフリカを広く取材し始める。78年写真集『サハラ』を平凡社とイタリアのモンダドーリ社との国際共同出版として5か国で刊行。80年から13か月にわたってナイル流域を取材し、82年には『LIFE』誌の記事により米国報道写真家協会年度賞・銀賞を受賞する。1995年には異教徒の立ち入りが禁じられているイスラームの聖地メッカとメディナを取材する。世紀の変わり目には世界で5社にしか発給されない撮影許可書を入手し、ミレニアム行事のクライマックスを迎えるヴァチカンを撮影。2009年紫綬褒章を受章。

展覧会情報

| 野町和嘉―人間の大地 会 期:2025年7月5日(土)~8月31日(日) 開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで) 休 館 日:毎週月曜日 会 場:世田谷美術館 1階展示室 Webサイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php |