伸びやかな線とやわらかいフォルム。空想が自由に飛び跳ねるような世界は、観る者の心身に絡みついた緊張をほどいていく。生命の躍動を乗せた明朗な色。多用される黒は不思議と重さを感じさせない。あどけなさのような、無垢な高揚をたたえる世界に、まじりけのない創造の真髄を見る。スペインが生んだ巨匠ジュアン・ミロ(1893〜1983)が描く世界は、国境や年齢を超えて高い支持を受け、今日まで唯一無二の輝きを放ち続けている。ミロは、自然への崇敬の念を根底に抱き、木々、星、音楽、女など、さまざまなモティーフを象徴的に記号化して描いた。

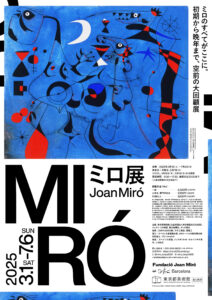

絵画、ポスター、陶芸、彫刻など代表作約100点が集まり、ミロの生涯を追うことができる回顧展「ミロ展」が、2025年7月6日(日)まで東京都美術館で開催されている。本展の見どころをお届けするとともに、ミロの創作の原点に迫りたい。

(楡 美砂)

ミロとピカソの絆が感じられる作品

会場に足を踏み入れると、初めに目に留まるのがミロの自画像だ。1919年、ミロが26歳頃に描かれた。構造的に盛り上がったおでこや頬、首元、鋭い陰影が刻まれた衣服。キュビスム的なアプローチを感じさせる本作は、ピカソとミロをつなぐ一作だ。12歳ほど年が離れたミロとピカソは、生涯にわたって深い親交を結んだ。1920年春、当時パリにいたピカソを訪ねている。本作は翌年に開催した個展で出品され、購入者を介してピカソに渡ったもので、巨匠は本作を生涯手元に置いていた。本展では、ピカソが所有した《スペインの踊り子の肖像》もともに展示されている。

ピカソはミロに対し、「私たちは同じ区域に住んでいる」と伝えたという。これは、同じスペインの地域を指すのではなく、芸術の世界における区域が同じであることを指した。すでに世界的画家であったピカソの言葉は、ミロをこの上なく鼓舞したに違いない。

魂の故郷モンロッチの風景。自然の癒やしを受け、画家の道へ

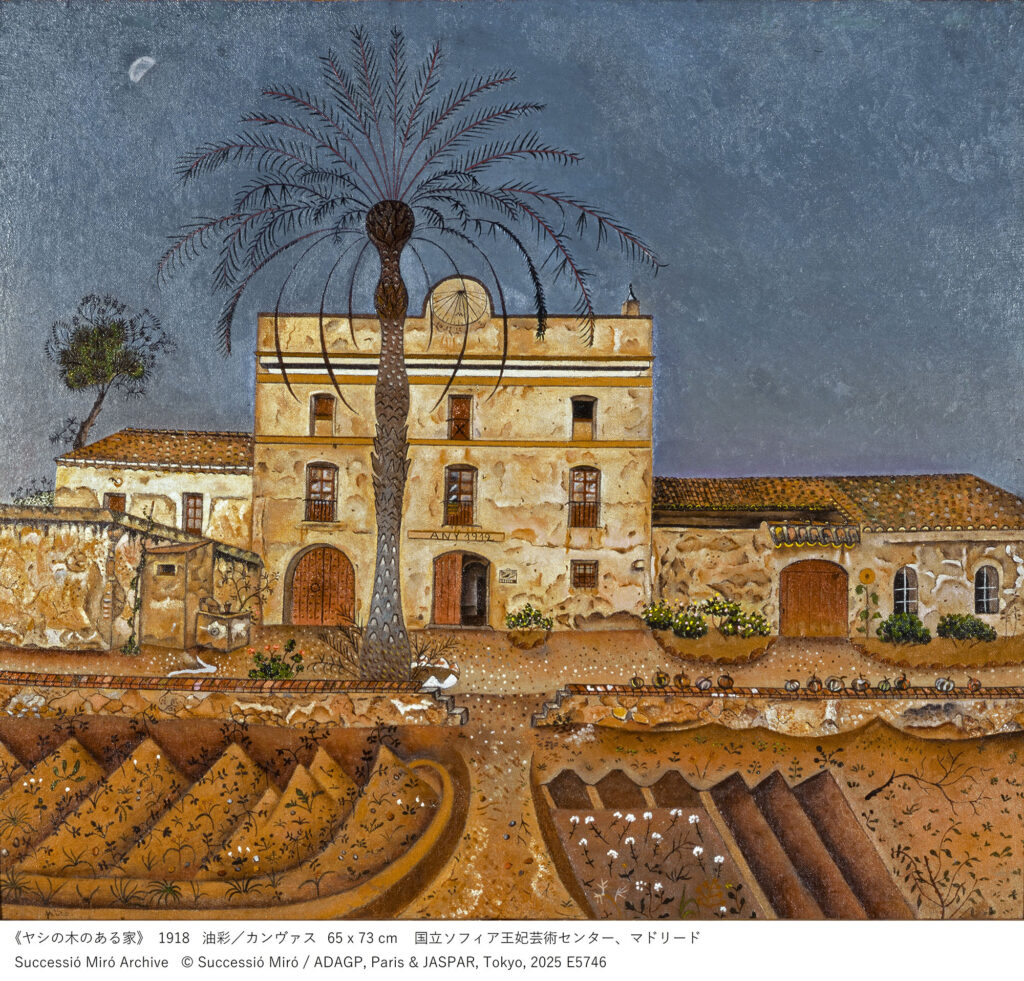

1893年、ミロはスペイン・カタルーニャ州のバルセロナに生まれた。父は金銀細工師で、母は家具職人の娘だった。ミロはとても穏やかで、無口な、内向的な青年だったという。都市バルセロナに住みつつ、休暇の季節になると祖父母が住むコルヌデリャやマジョルカ(マヨルカ)島へ滞在し、自然豊かな農村の暮らしに親しんでいた。そこでミロは、樹木や鳥、昆虫など、のちに頻繁にモティーフとして現れる自然と深い結びつきを得ていく。対象へ注がれる愛情、自然の中で育まれた愛情や空想力は、ミロに筆を取らせる一因となったのだろう。ミロは、1907年に美術学校に進学し、風景画家モデスト・ウルジェイから初めて指導を受ける。ミロは、当時のことを「私の最初の教師モデスト・ウルジェイは、孤独と質素さの感情を通して、私に大きな影響をおよぼした。」と語っている。

しかし、情勢不安の時代に息子を手堅い仕事に就けさせたいと望んだ父は、ミロを商業学校へ入学させる。画家になる志を抱いたまま商業学校に通っていたミロは、卒業後、バルセロナの薬局で会計担当として働きだす。だが、花開き始めた創造性は抑圧に耐えきれなかった。1911年、ミロはうつ病と腸チフスを患い、モンロッチで数カ月の療養を取る。地中海に面する海岸線や、豊かな自然、礼拝堂など、モンロッチの風景はミロの心を深く癒やした。ミロは両親に「愛する自然の偉大な美しさを鑑賞すること」さえ満足にできず、仕事の「囚人」のように感じていると伝え、仕事を辞めて絵画に専念することを決意する。

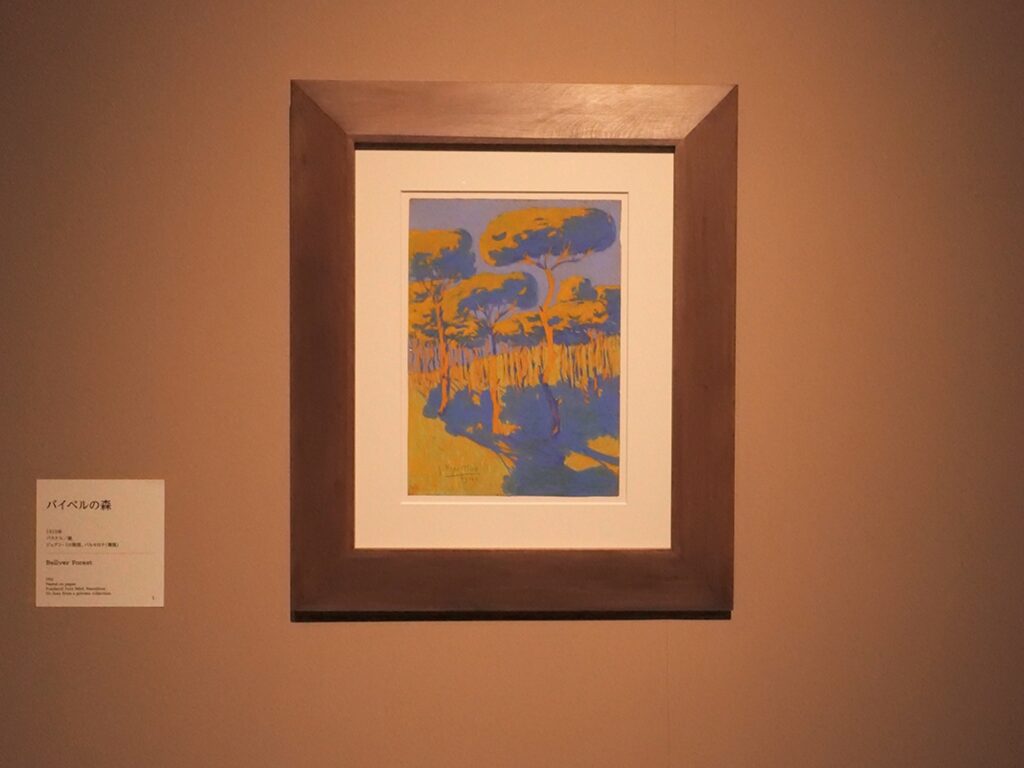

翌年、ミロはバルセロナのガリ美術学校に入学し、再び画家への道を歩み始める。本作は、進路を決意する前年に書かれた作品だ。黄、青の濃淡を用いて、地中海のまばゆい光を描き出している。明るい色合いながら、寡黙に対象を見つめる深いまなざしも感じ取れる。

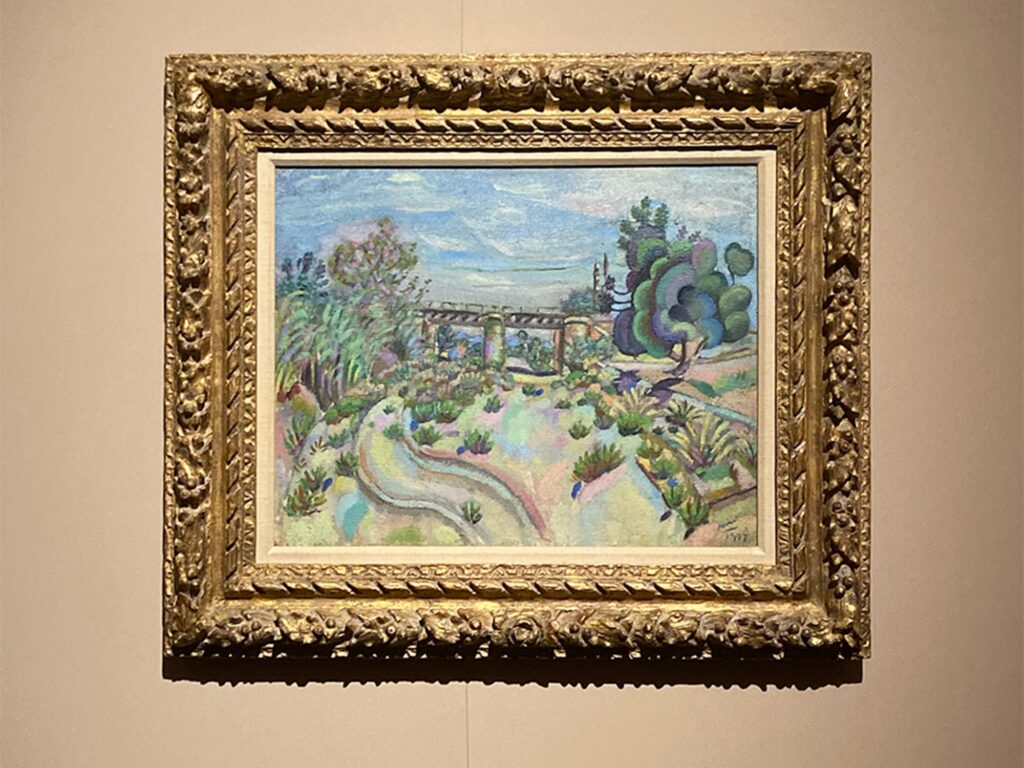

ミロは初期、フォーヴィスムの影響を如実に受けた作品を発表していたが、力強く野生的な画風に少しずつ変化が現れていく。自然との交感を通じ、より独自の感性が鋭く現れ出たのだろうか。本作は、強調された木々の描き方にフォーヴィスム的なアプローチが見られつつも、そこに野生的な激しさは認められない。淡く透き通る色合いで水や木々が描かれており、すでにミロ独自の詩情性を見ることができる。

本作は、フォーヴィスムから、細密主義への移行を遂げた象徴的な作品として名高い。写実性とは異なる次元で、細密に対象を様式化し、緻密に描かれている。のちに向かうシュルレアリスム的な作家性や、平面的な表現、線画の予兆を感じさせる。

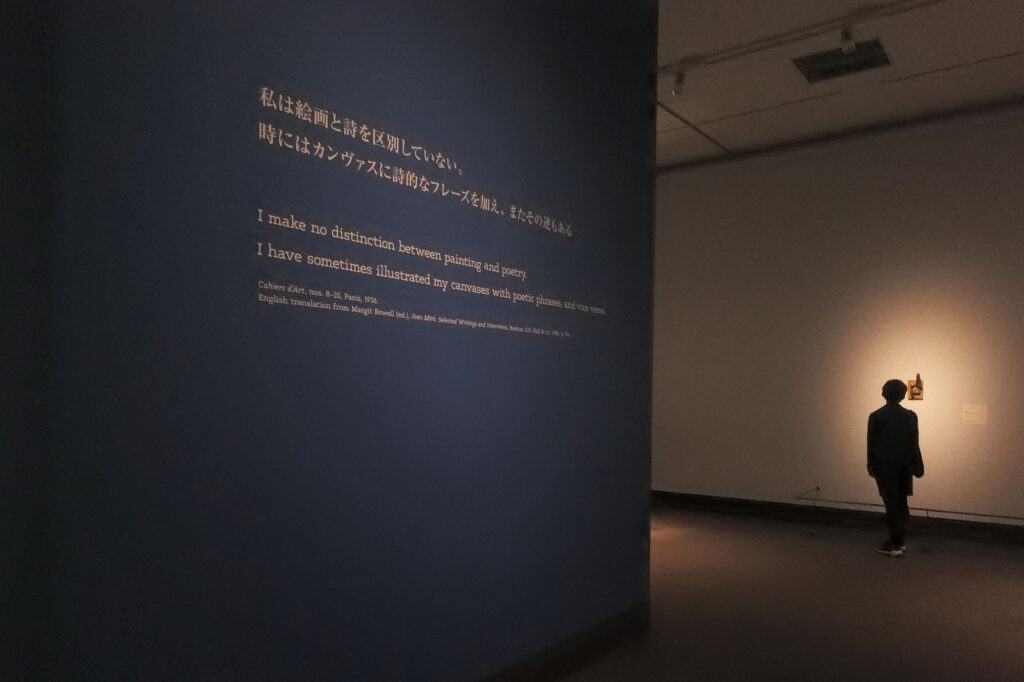

パリへ。シュルレアリスムとの出会い。カンヴァスに詩を描く

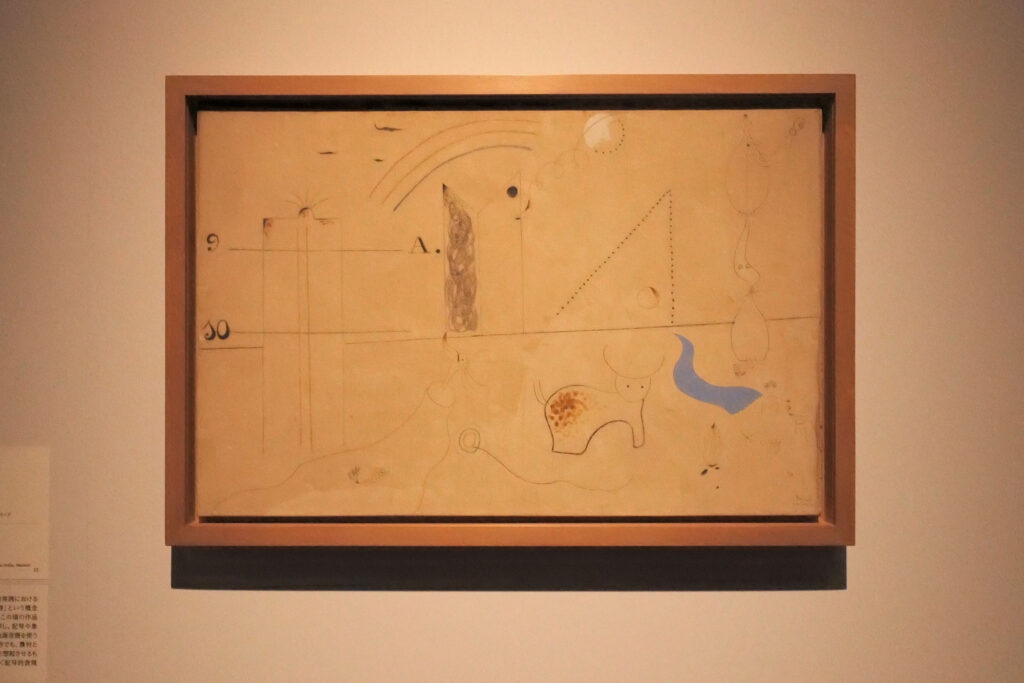

シュルレアリスム運動が始まる前に制作された作品。「絵画=詩」を試み、すでにシュルレアリスムに通じるアプローチが取られている

1920年、ミロはパリを訪れ、当時隆盛していた前衛芸術から強い衝撃を受ける。1922年にはパリへ移り住み、プロメ通りのアトリエを拠点に据えた。隣には、画家アンドレ・マッソンが住んでいた。多くの文化人と交流しつつも、寡黙で独立心が強かったミロは、流行のカフェやサークルなどにはあまり顔を出さず、修道士のように一人きりで制作に没頭していたという。ミロは、冬はパリで芸術に打ち込み、夏はモンロッチで自然とともに暮らす生活を送り始める。時代は、アンドレ・ブルトンが「シュルレアリスム宣言」を発表する1924年を目前にしていた。真っ向からシュルレアリスムに共鳴し、実践したミロは、細密主義的な手法を脱却し、絵画に詩的な表現を取り込んでいく。

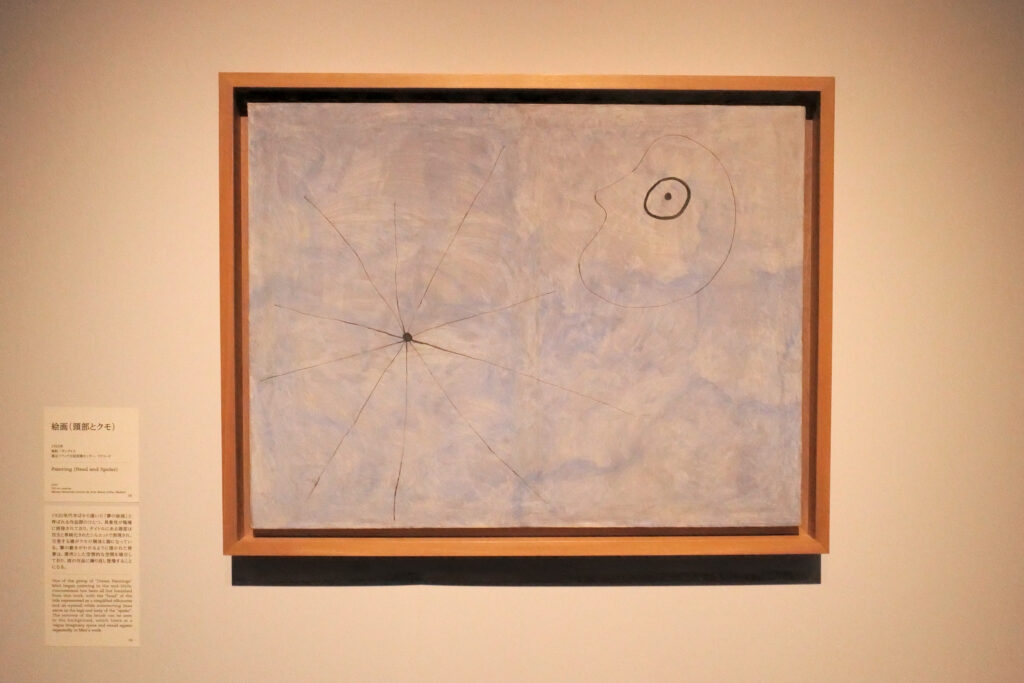

夢から想起される連作「夢の絵画」のうちの一作。極端に抽象化されたイメージが描かれている

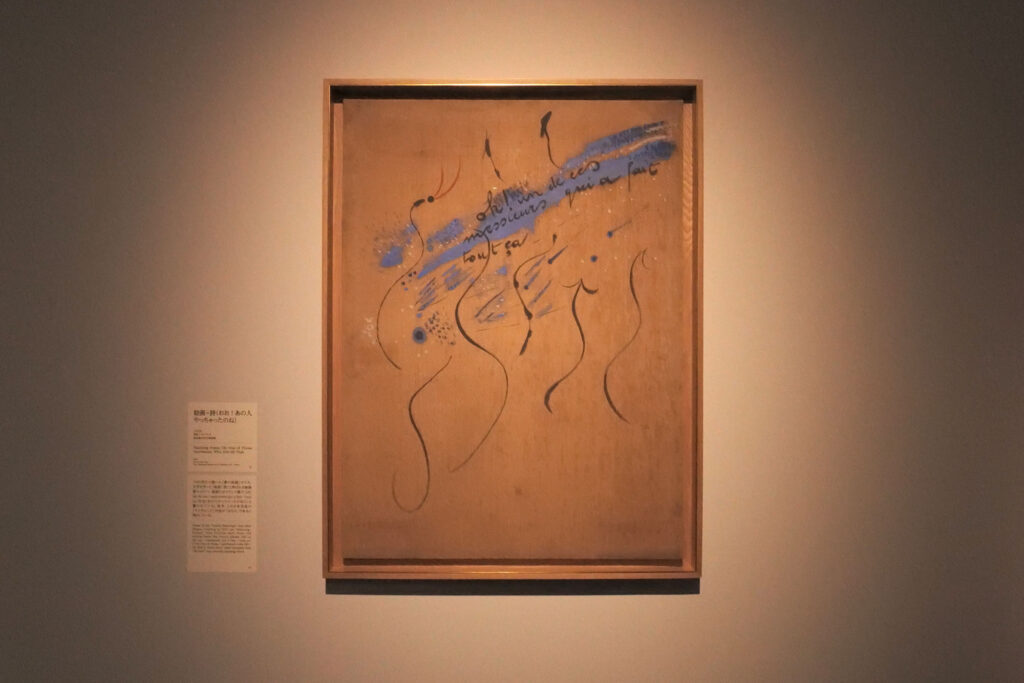

清涼な青が勢いよく飛び、波打つ黒い線が立ち上がっている。「おぉ!あの人やっちゃったのね!」という言葉。さて、何をやっちゃったのか。本作は人間誰しも行う、原始的な行為を詩にしている。恥じらいを伴う行為だが、ミロが描けば青が加わることが興味深い。私は本作からジャズのような、音楽的な気分を感じたので、のちに題材を知り、面食らった。

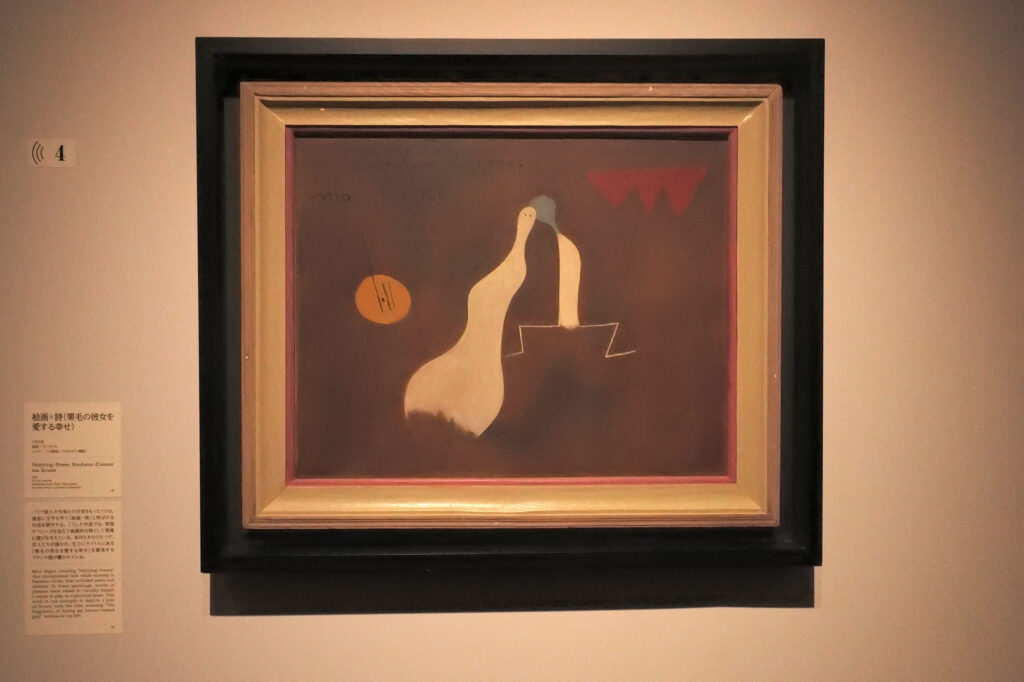

ミロの恋心を描いた一作。単純化されたフォルムと線、寄り添い合う姿が微笑ましい。温かみのある落ち着いた色合いを見つめていると、深い安心に包まれていく。背景の褐色は、栗色と呼応しているのだろうか。

心の純粋な自動現象(オートマティスム)であり、それにもとづいて口述、記述、その他あらゆる方法を用いつつ、思考の実際上の働きを表現しようとくわだてる。理性によって行使されるどんな統制もなく、美学上ないし道徳上のどんな気づかいからもはなれた思考の書きとり。

『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』アンドレ ブルトン

シュルレアリスト達は現実を超越した境地で、理性を脱ぎ捨て、感性、内的宇宙を解放することを目指した。しかしながら、シュルレアリスムに挑んだ作品は、実際には重厚で、具象性が高く、どこか理性的に描かれた作品も少なくないように思える。思想的な自由とは裏腹に、観る者を圧倒せんとする、水平方向の気迫がにじみでていると言えようか。一方でミロの作品には、垂直方向に上昇していく軽やかさがある。気があちこちへ散逸し、融和して舞い上がるような浮遊感。線や点、モティーフのフォルムが感応し合い、一つの宇宙を構築している。そこには、穏やかな調和と密かな緊張が存在する。

1932年、パリの前衛芸術として初めて日本に公開された2作中の一点

1920年代頃からミロは反絵画の姿勢を明確に示し、「絵画の暗殺」を試み始める。背景に、ブルジョア的なアート市場の商業主義や、従来の絵画至上主義への抵抗があった。ミロの作品に、通常、絵画に用いられない素材が使用されていることはこうした考えに通じている。本作は、カンヴァスにアルミ箔、紙など他の素材を貼り付けたコラージュ作品だ。記号化された絵画は、一見するとモティーフが不明瞭だが、男女の性的なシチュエーションが描かれている。絵画の既存の枠組みを取っ払い、素材、題材、多方面から絵画の暗殺を試みていることが見て取れる。

音楽と生命を映し出す有機的なフォルム。時代はスペイン内戦へ

1928年春、ミロはオランダ旅行に出かける。17世紀のオランダ絵画に強く魅了されたミロは、持ち帰ったヘンドリク・ソルフの《リュートを弾く人》のポストカードを元に、本作を描いた。室内の日常的な風景が、ミロの手により有機的なフォルムにデフォルメされている。音楽が響きわたるように波打つ流線形に、胸が弾む。ヘンドリク・ソルフの作品と見比べて鑑賞したい。

カタツムリ、女、花、星。本作では、ミロが生物をどのように見つめていたかを感じ取ることができる。土や洞窟を想起させるような褐色と、デフォルメされ、有機的に空間を構築する対象物。タイトルに通じる、流れるような文字にはオートマティスム的なアプローチも見られる。タペストリーの原画となった作品であり、無意識を解放しつつも、全体としての調和が取られ、心なしか、飾られることが極限まで配慮されているようにも感じられる。

スペイン内戦が起きた1936年に制作された連作

1936年、共和国政権に陸軍が反旗を翻し、スペイン内戦が勃発する。この間、ミロはモンロッチに閉じこもり、安価な繊維板メゾナイト(イゾレルとも呼ばれる)を用いて27点の連作を制作する。茶系のメゾナイトの色をそのまま背景色として活かし、そこへ油絵の具や白い塗料のカゼイン、砂などを塗りつけている。荒々しく擦り付けられた色、歪んだフォルムは不穏であり、激的な衝動も感じ取れる。ミロは国内で起こる暴力に対し、絵画によって抵抗した。1937年、ミロは戦禍を逃れるため、パリに亡命する。

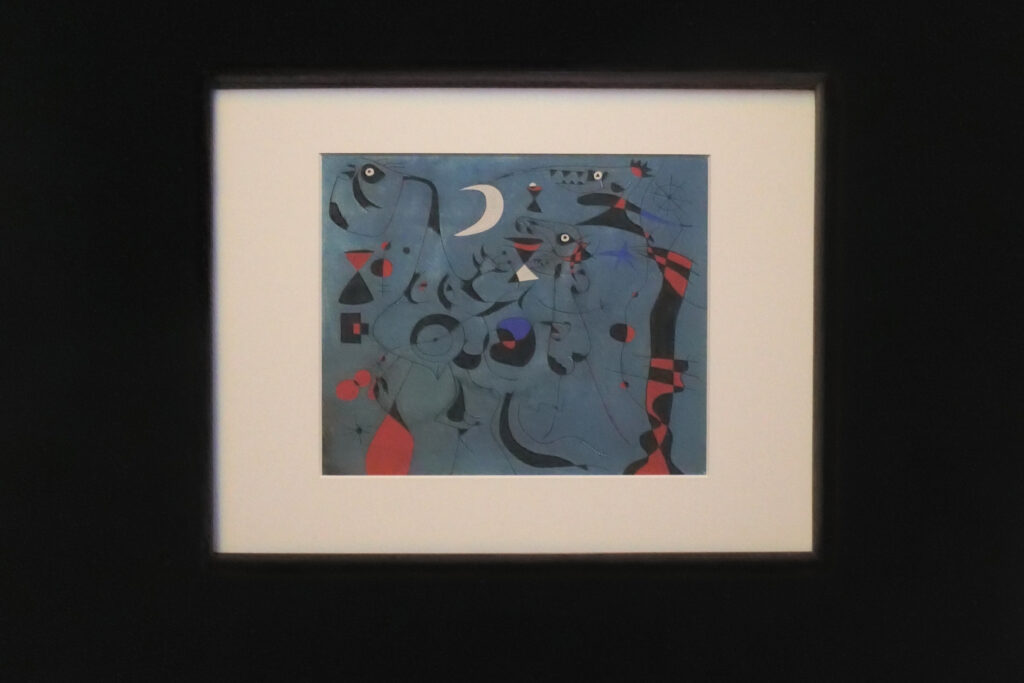

暗闇に光る「星座」シリーズ。沈黙と瞑想の時間

暗室の中、作品が光を放ち、観る者を瞑想の時間へ誘う。本展では、ミロの代表作・星座シリーズが3点来日している。星座シリーズは、1940年1月21日〜1941年9月12日にかけて制作された合計23点から成るグァッシュ画の連作。深い瞑想状態から達した祈りの境地のような、静謐で、崇高な世界が広がる。

第二次世界大戦が始まろうとする1939年、ミロはドイツ軍の侵攻を懸念し、家族とともにパリを出て、ノルマンディー地方の海沿いの街ヴァランジュヴィル=シュル=メールへ移動する。ミロはこの地で星座シリーズの制作にとりかかり、地中海を望むスペイン・マジョルカ島で完成させた。

ミロの妻ピラールに贈られた作品

作品には、鳥、星、女、ハシゴなどのモティーフが描かれる。互いにやわらかく呼応しながら、身をくねらせ、舞う姿がカンヴァスに収められている。静かな祈りと、悦びも感じ取れる。軽やかで、物理的な重力から解放された世界。まさに宇宙だろうか。

原始の象形文字、神聖幾何学にも通ずるような造形の数々。解釈は鑑賞者に委ねられている。ミロは「鳥は空間を想起させる」と述べた。絵画が織りなす空間を味わいながら、自身の内奥がいかに変容していくのか、繊細に感じ取りたい。

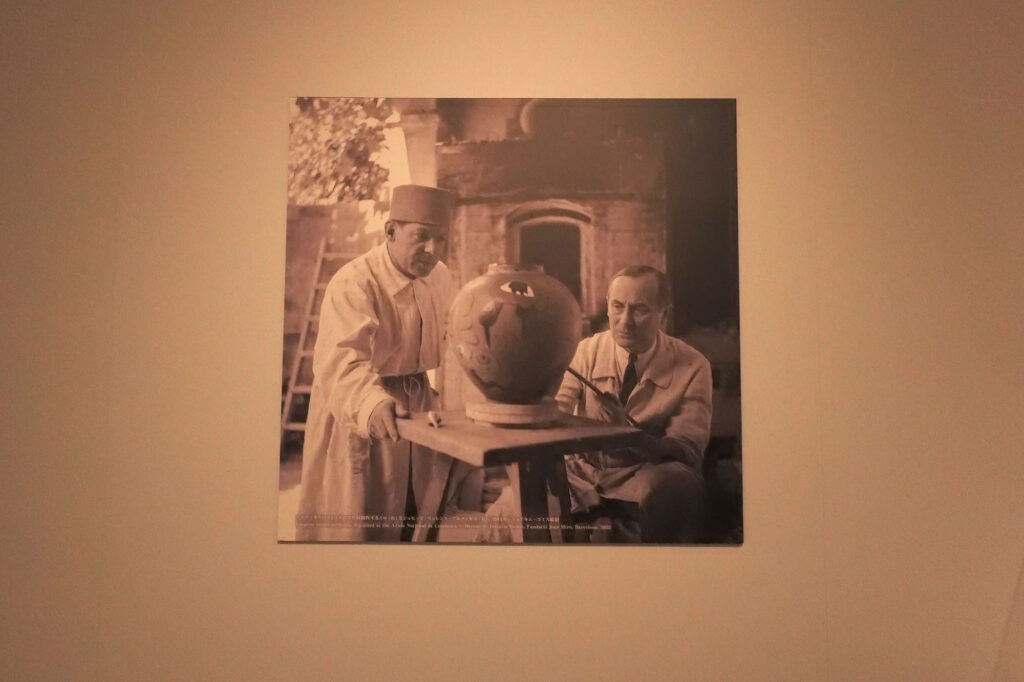

彫刻、陶芸、オブジェ。原始に還り、概念を破壊するミロ芸術

本展では、絵画のほか、彫刻や陶芸など、ミロのジャンル横断的な創作活動にも触れることができる。ミロは、かねて物質が持つマティエールの魅力に抱いていた。女をモティーフにしたブロンズ彫刻は、シュルレアリスム的でありながら、太古の文明の造形を想起させる生々しさがある。

1946年(左)・1945年(中央・右)に制作された陶芸作品

ミロが陶芸に取り組んだのは、単に立体作品を制作する意図ではなかった。陶芸の技法においてミロが重要視したのは、土と火を使うこと。土と火の出会いにより、地球的、宇宙的な創造が可能になることを予感していた。ミロは火について次のような言葉を残している。「作品の最終的な主役は火である。その作用は予測不能であり、その力は時に命取りにすらなる」

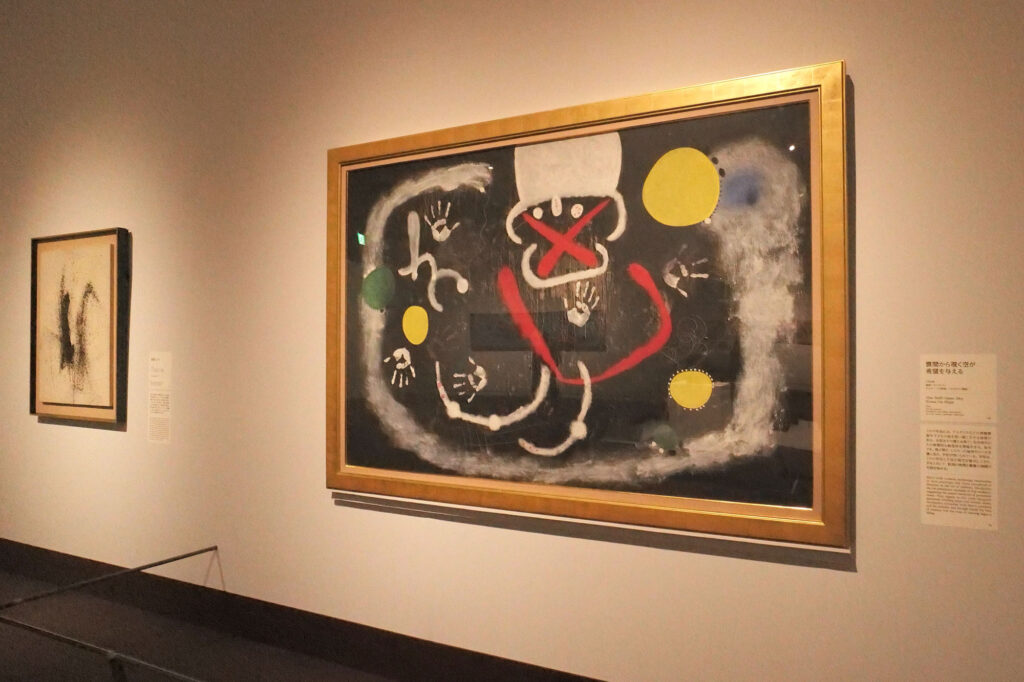

1955年、ミロはパリに新設される施設の巨大壁画を受注し、制作に向けてアルティガスとともに、1万年以上前の壁画が現存するスペイン北部のアルタミラ洞窟を訪れている。本作は、ちょうどその時期にあたる1954年に制作された。一見すると、匿名のグラフィティアートのようにも映る。洞窟内を想起させる手形、引っ掻き傷、流れ落ちる塗料。即興性に富んだ画面の前に立つと、ミロの身体性や創作時の時間感覚が想像される。

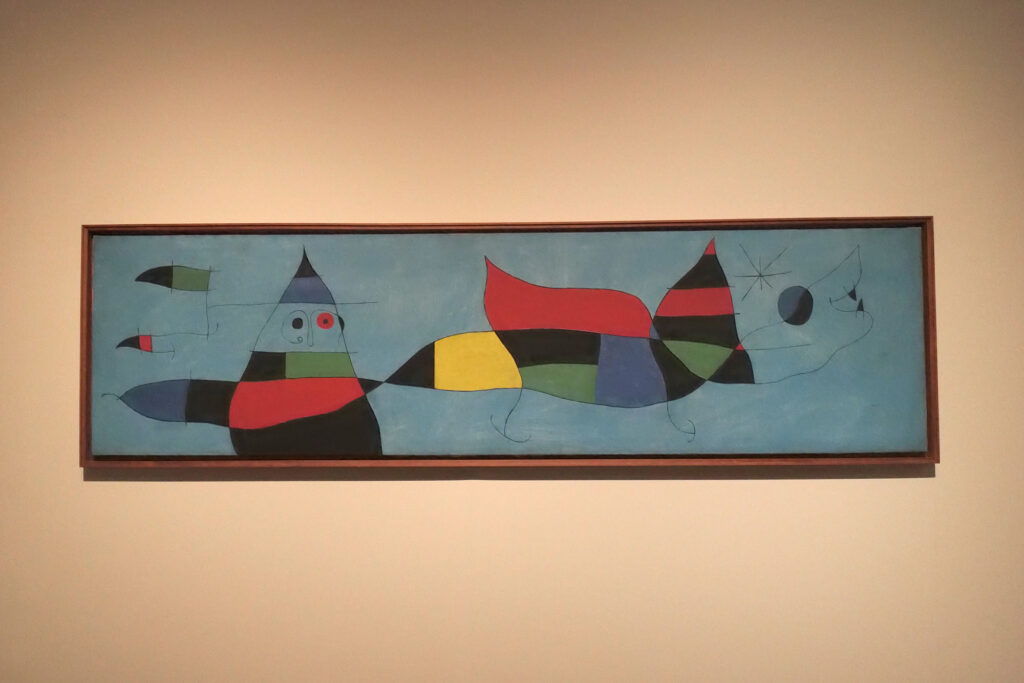

本作は、陶芸に打ち込んでいた1960年代初頭に描かれた作品で、孫のエミリに捧げられた。左に人物。人。鳥。星。空の下か。水の中か。細い線で描かれたカラフルな愛らしい造形がたゆたう世界に、ミロの童心を感じさせる。極めて横長のカンヴァスに描かれており、その水平的な広がりが十分に活かされている。

ミロが手がけたオブジェが一堂に集められた空間も必見。1960年代後半に制作された作品群で、よく見ると日常で見かける、不要となった物や部品が着色され、組み合わせられている。ミロは、「あるオブジェに磁石のように引き寄せられるのを感じ、それから、最初のオブジェに加えて別のオブジェにも引き寄せられるのを感じる」と述べ、それらの「組み合わせが詩的な衝撃を生み出す」と語っている。子供の遊び心のような感覚に胸が弾むとともに、芸術の無限性を実感させられる。

既存の絵画を破壊する。反骨の炎。始まりの火花。

ミロは晩年まで、絵画の概念を破壊し続けた。それが行為として如実に現れた作品に「焼かれたカンヴァス」が挙げられる。本作は1973年、ミロが80歳の頃に制作した作品だ。白いカンヴァスに、絵の具を垂らし、踏みつけ、ナイフで切り付け、火をつける。ミロは作品を見て、「私は、焦がしたカンヴァスや紙の物質性に潜む美を誕生させた。その誕生こそが私の興味の対象だったのだ」と述べている。

カンヴァスの火傷は、不思議と痛々しさを感じさせず、作品が力を得たようにも見える。破壊衝動というより、火と決起したかのような。質感を際立たせ、背後の板まで露わにし、あちら側を映し出す。ミロは「完成したとき、それが表も裏も両方で生きていることに気づいた」と語っている。ぜひ、裏側にも目を向けてみてほしい。

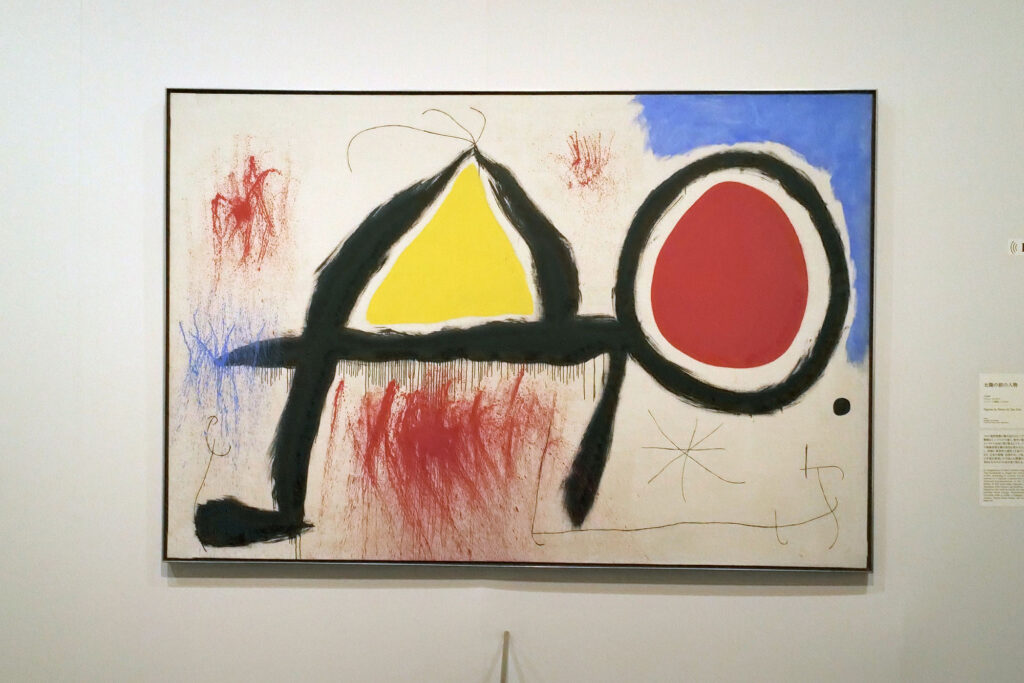

赤い丸は太陽か。三角は月か。人が這いつくばったふうにも見える太い線。線は毛羽立った生き物のようで、動き出しそうだ。本作にも、日本の精神と通ずる世界がある。江戸時代の禅僧・仙厓義梵は「○△□」で宇宙を描こうとした。

ミロは早くから日本文化に強い影響を受け、憧憬の念を寄せていた。1888年にバルセロナで開催された万国博覧会後、1893年に生を受けたミロは、ジャポニスム・ブームの只中で幼い頃から浮世絵などの日本文化に触れる機会を得ていた。日本文化の素朴さを愛し、創作プロセスにも自身の芸術性と通じるものを感じていたようだ。初めてミロを日本に紹介した瀧口修造との親交、日本文化に詳しいアルティガスとの共同制作なども、日本への憧憬を強めていく背景となっただろう。ミロは1966年、1969年に二度日本を訪れている。

偶発性を重んじたミロの芸術は早くからアメリカのアーティストに影響を与えており、ミロ自身も1960年代に起きたアクション・ペインティングなどに触発されていた。近年、アクション・ペインティングの巨匠ジャクソン・ポロックが日本の書から影響を受けていたことが指摘されている。同時代の日本には、アメリカに渡った書家・比田井南谷(ひだいなんこく 1912〜1999)や、前衛書に挑んだ森田子龍(もりたしりゅう1912〜1998)、井上有一(1916〜1915)がいた。ミロが描く線や偶発的に広がる世界が、日本の書にも通じていたことを想像すると興味深い。

カタルーニャ語で「鳥」(ocell)は、「男性器」を意味する隠語でもあるという

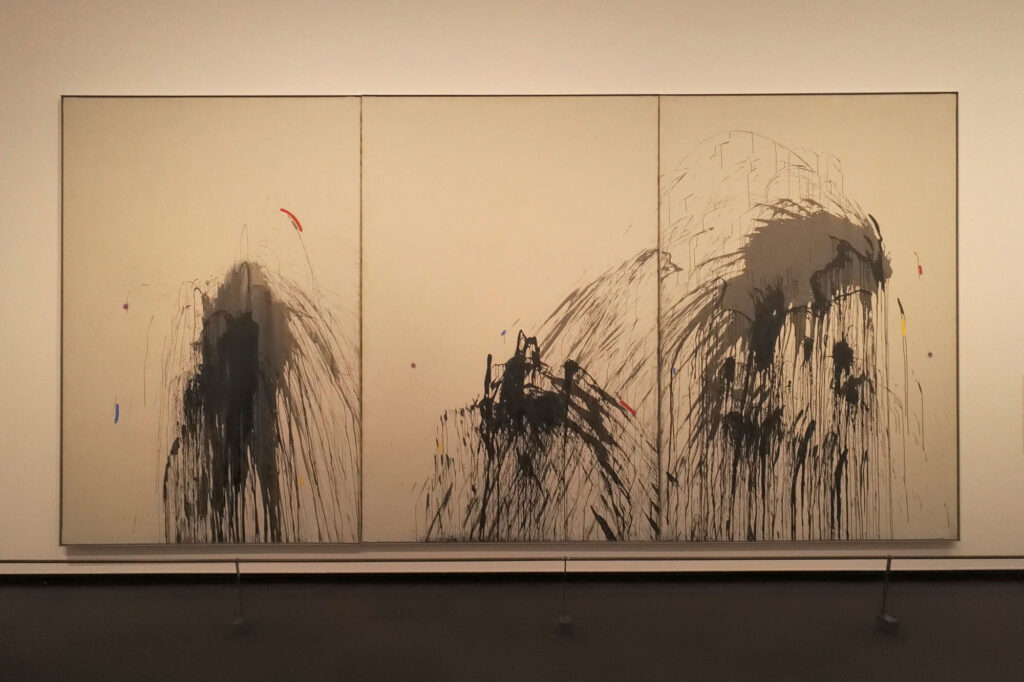

細かに飛び散る淡い黒。日本画の持つ余白の美を感じさせる本作。ミロは、長谷川等伯の《松林図屏風》を観ただろうか。

ただし、本作の題材は樹木ではない。静けさと洗練が感じられつつも、タイトルにあるとおり、火花が表現されている。墨で描かれたようにも見える本作はアクリル絵の具が使用されている。墨を薄めたように見える箇所はよく見ると色が異なり、随所に青、黄、赤などの点も確認できる。一瞬の光に瞬きするような。滝のしぶきを受けるような。再現しようのない時の前に立ち尽くす。

私にとっては、絵画は火花のようでなければならない。女性や詩のような美しさで、人々の目をくらまさなければならない。絵画は輝きでなければならず、ピレネー地方の羊飼いたちがパイプに火をつけるときに使う、火打石のようでなければならない。

『ミロ 絵画を超えた絵画』創元社 ジョアン・プニェット・ミロ、グロリア・ロリビエ=ラオラ

ミロの内的宇宙に共振する時間

(右)《火花に引き寄せられる文字と数字(Ⅴ)》1968年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

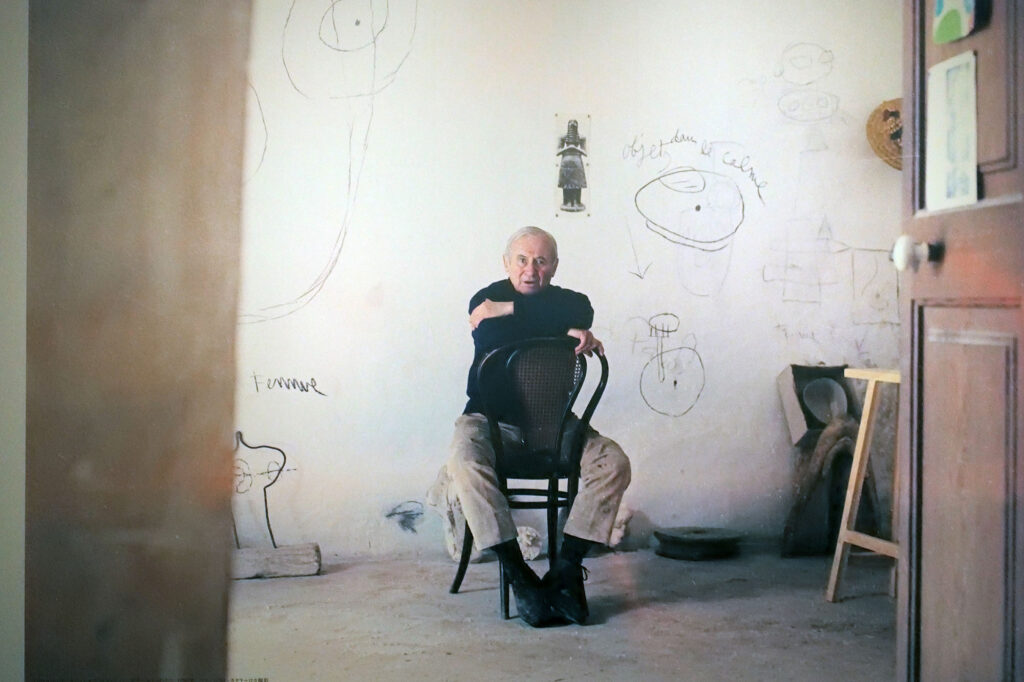

宇宙的視点と自己の視点が交わった時、見える世界は地殻変動が起きたように一変する。その境地に達するために根幹となることを、ミロの生涯、作品は伝えてくれている気がする。自然であること。そして、原始の響きを感じ続けること。ミロの描く世界には、気張りのようなものが感じられない。空想の悦びがあり、穏やかな慈愛に満ち、かつ気高さ、時に激しさがある。晩年のミロは、マジョルカ島に建てた念願のアトリエ「ソン・アブルナス」で、自然の中で自身の内的宇宙に向かい合い、原始的なリズムを筆に乗せ、作品に昇華させ続けた。

芸術が投機の対象となることを嫌悪していたミロが、自ら立ち上げたジュアン・ミロ財団の監修、全面的な協力により開催される本展。ぜひ、ミロの作品を全身で受け取ってほしい。ミロの原始的創造性に触れると、眠れる感性が発露するかもしれない。

参考文献:

『ミロ展』図録

『ミロ 絵画を超えた絵画』ジョアン・プニェット・ミロ、グロリア・ロリビエ=ラオラ 創元社 2009年

『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』アンドレ ブルトン 巖谷國士訳 岩波書店 1992年

ジュアン・ミロ(1893-1983)

1893年にバルセロナで生まれる。1920年代にシュルレアリスムの画家として名声を得るが、それに留まらずさまざまな表現を試みた。彼の作品には、周囲の政治的・社会的出来事への強い感受性と反骨精神が反映される。90歳で亡くなるまで、特定の運動に属することのない純粋で普遍的な芸術を追求し、20世紀で最も影響力のある芸術家の一人となった。

展覧会情報

| ミロ展 会期:2025年3月1日(土)〜7月6日(日) 会場:東京都美術館 企画展示室 開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) 休室日:月曜日、5月7日(水) ※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開室 Webサイト:https://miro2025.exhibit.jp/ |